如果要问谁是最能代表香港文学的作家,西西大概是提名最多的作家之一。

西西著作极丰,出版有诗集、散文、长短篇小说等近三十种。短篇小说《像我这样的一个女子》获联合报第八届小说奖之联副短篇小说推荐奖,长篇小说《哀悼乳房》名列台湾《中国时报》开卷十大好书,《我城》被《亚洲周刊》评入二十世纪中文小说一百强。2018年10月8日,西西更是成为第六届纽曼华语文学奖的第三位女性获奖者。

西西的笔名来自她小时候喜欢的游戏——跳房子。她说,“西西”这两个字就像一个穿着裙子的小女孩,两只脚站在地上的一个四方格子里,西西,就是小女孩从一个格子跳到另一个格子。因为这一份童心,西西也被誉为华文世界最有童心的小说家。而她的作品,如同她的笔名一样,也蕴藏着属于孩童的天真与好奇。

近日,青马文化引进了西西的两部作品——《候鸟》《织巢》,以纯真温柔的文字,讲述关于成长与迁徙的记忆。

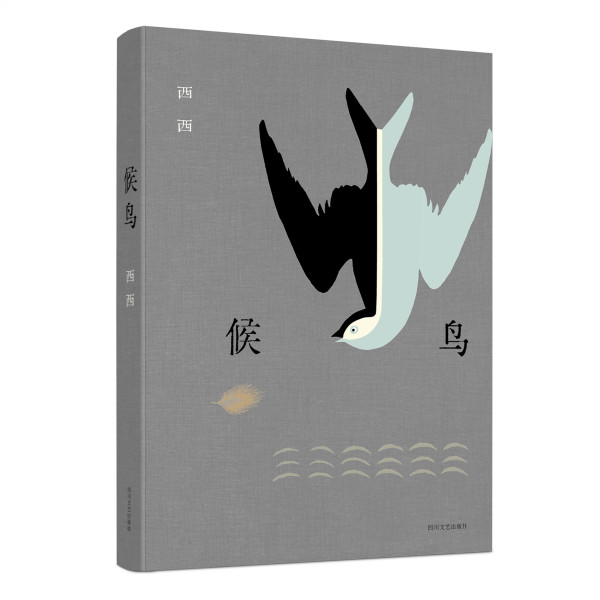

《候鸟》于一九八一年五月间开始在香港《快报》上连载,后因篇幅过长,比起报纸更适合在文艺刊物上发表,本打算写六十万字的西西只好在三十万字处完工大吉。后来集结成书,西西对其重新进行修订与打磨,写成了这部堪称创作生涯体量最大的长篇自传体小说,于一九九一年正式出版。

《候鸟》以女孩林素素为主人公展开叙事,四十年代的上海,在小女孩的眼中是卖烧饼、糯米年糕、花生糖的“马戏团”,是法国梧桐树下那栋有红砖烟囱的房子,是星期日和父母去杏花楼吃早茶寻找“故乡味”,是八九人热闹聚居的大家庭,是小时候温暖可亲的家。

然而战争的来临,让素素一家不得不如候鸟般一路从上海避战浙江,又辗转往复不断迁徙,最后南迁至香港。西西借身于林氏一家小民,以少女之眼观察世界,自传式的文体搭配孩提般口吻,让读者感受到于大时代中挣扎的坚韧生命力,一个发生在沉重年代的故事也随之轻盈起来。字句间有情韵,有余甘,也有壮阔的波澜,正如作家马世芳所说:“她写战争、死亡、贫穷、老病,也带着一副柔软的心肠,和一双洞烛人世、然而始终好奇的眼。”

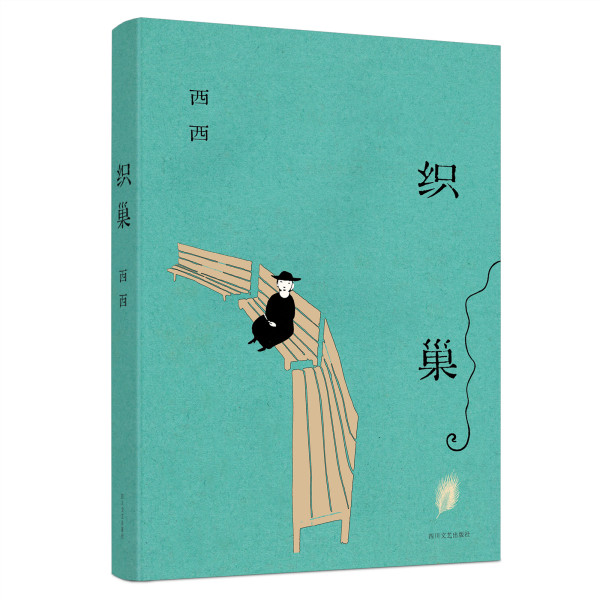

二十六年后,已迈入耄耋之年的西西又推出了《候鸟》的姐妹篇《织巢》,林氏一家的故事得以延续。一直以来西西都非常重视叙述方式的多元性,这一点在《织巢》当中体现得尤为明显。《织巢》中,西西让妹妹“妍妍”成为主要讲述者,但也保留了姐姐“素素”的叙事角度。依旧是孩童视角,但又不全然与《候鸟》相同。在妹妹妍妍的眼中,姐姐是一位努力工作,独立自强,关爱弱小的女性,有着自己的生活。素素已经由少女长大成人,读师范学校,做老师,为全家人的生活忙碌奔波,各种现实问题让素素开始明白,成年人的世界里没有容易二字。

除了妍妍和素素两位讲述者,西西还编织糅合进母亲1960年代书写的自传小说,和来自内地二姨的家书。四种不同的女性视角交织在一起,将两代亲人间的家族故事细腻讲述。西西让每个亲历历史的人都有机会发声,多种视角交错,将完整的故事构筑,也充分展示女性写作的多样性。

时代像压在人们心头的乌云,但林氏一家的守爱互助,让人看到坚韧生命的微光。

西西说:“我们这一辈,的确从小就身不由己,随着父母为了这样那样的原因迁徙,在迁徙里艰苦地、缓慢地长大。稍为安定下来,又发觉身边的许多人,又开始了另外的,也许更为遥远的迁徙。”

从二十世纪三四十年代的上海巷弄到当代香港楼宇间的市民生活,一个家族半世纪的迁徙流转,三代人聚散间守望相助爱的维系,这一切西西都用质厚朴实的语言,以小说的形式娓娓道来,如不必雕琢的沙粒般自然松散堆积,便随风汇聚成丘,迁徙流动,直立永长。时移世易,人生无常,最终熠熠生辉、撼动人心于不坠的恰是那种璞玉浑金般真挚的力量。

(本文编辑:张雅荣)