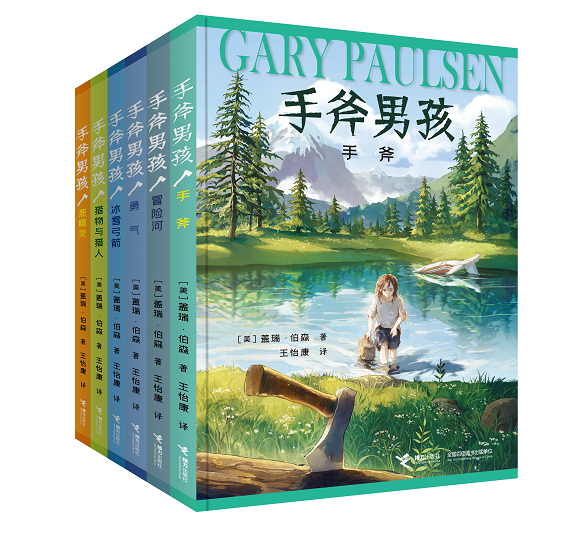

“手斧男孩”系列是美国文坛巨匠盖瑞·伯森生存小说代表作,共有《手斧》《冒险河》《冰雪弓箭》《鹿精灵》《猎物与猎人》《勇气》6册,该系列首次加入作者自传《勇气》,计划于2022年4月由接力出版社推出。作品以真实细腻的笔触,讲述了男孩布莱恩在荒野求生的经历,传达了作者对孩子面临困境甚至绝境时的内心观照,以及对人与自然关系的深度思考。

盖瑞·伯森一生创作作品200多部,其中《手斧》《雪橇犬之歌》《冬天的小木屋》三本均荣获“纽伯瑞儿童文学奖”。作者也获得了由美国图书馆协会颁发的“玛格丽特·爱德华兹奖”,该奖项旨在表彰他对青少年文学的重大贡献。

【美】盖瑞·伯森,陈芳芳、王怡康/译;接力出版社,2022年4月

因为尝试过多种行业,如卡车司机、猎人、演员、歌手、水手、工程师、农夫、教师,丰富的人生阅历为盖瑞·伯森积累了许多写作素材。后来,他移居森林,潜心为儿童写作,成了一个讲故事的高手。他的作品多取材于真实生活,生存的主题贯穿始终,其中成就最高、最具影响力的还是“手斧男孩”系列,目前该系列全球销量已逾1300万册。

作品出版后,作者几乎每天收到两百封读者来信,询问布莱恩后来怎么样了。由于内容精彩逼真,美国《国家地理杂志》误以为是真实事件,欲对布莱恩进行采访报道。作者说:“我一直认为发生在布莱恩身上的每一件事,都应该以现实为基础……我决定只写那些曾经发生在我身上的,或者经过我证实的,确实适合布莱恩的故事。”

小说讲述了13岁的布莱恩,因父母离异,在暑假时搭乘一架丛林小飞机,去加拿大油田看爸爸。不幸的是,飞行员因突发心脏病而猝死,飞机冲向荒无人烟的森林深处,坠入湖水中。布莱恩死里逃生,幸运地捡回了一条命。但森林深处危机重重,他陷入了生存困境。在这个与世隔绝的原始森林里,布莱恩面临着恐惧、孤独和饥饿,他曾和黑熊对峙,与豪猪大战,生吞乌龟蛋,被驼鹿攻击,遭遇龙卷风……最终,绝境之下的布莱恩,激活了生存的本能,迸发出惊人的力量。他凭借妈妈给他的一把手斧,勇敢地克服生存困境,坚强地活了下来。当他得救时,已经一个人在丛林里生存了整整54天。

虽然他也曾哭过、绝望过、恐惧过,在梦里喊过妈妈,梦见过爸爸,但没人能帮助他,他只能依靠自己的力量自救。“我所拥有的只有我自己,我要有所行动。”他这样鼓励自己。从表面上来看,小说是一部关于一个少年绝境自救、扣人心弦的历险故事,但背后深藏着主人公从恐惧、绝望到自信的内心成长的过程。那么,通过阅读“手斧男孩”系列能带给孩子怎样的收获呢?

第一,帮助孩子的思想和心理从幼稚走向成熟。布莱恩死里逃生,除了身上穿的衣服,一块坏掉的手表,就剩下一把拴在腰带上的手斧。面对困境,他想起了课堂上老师说过的话:“做人要积极,要正面思考,凡事都要争取主动。”于是,他行动起来,不再幻想别人来救他,他必须先填饱肚子才行。他找到甜丝丝的覆盆子,终于可以暂时不挨饿了。

晚上睡觉时,石穴被豪猪光顾,他的小腿被豪猪扎了好多又硬又细的毛。他疼得死去活来,忍着疼一根根拔掉,最后疼得瘫倒在黑暗中……身体的疼痛,蚊子的侵扰,孤零零的布莱恩不禁悲从中来,放声大哭……某种程度上说,痛苦的折磨开启了布莱恩的心智。

大哭一场后,布莱恩重燃生的希望,这是他第一次思想上的进步。他明白了抱怨不解决任何问题,行动起来才能活下去的道理,他的思想和心理逐渐从幼稚走向了成熟。

第二,学会观察和思考,将知识和技能运用到实践中。布莱恩利用光的折射原理捕鱼;用斧头撞击石头生火;用有杈的木头做成木筏;从坠入湖中的机尾找到救生包和应急发报机……他学会了思考和观察,把自己的知识和技能运用到实践中,不断地改正错误,积累了丰富的经验。

当他成为一个比较有经验的猎人后,他甚至喜欢上了那片森林,不想自己被人救出去了。这个时候,他的心态也发生了改变,他变得从容而淡定,就算是遭遇龙卷风,把他所建造的一切摧毁,他也不再沮丧和失望,而是觉得“还不算太糟”。

第三,任何时候勇气都是最有力的武器。危险的森林、死寂的雪原、湍急的河流……面对任何艰难的环境,布莱恩都勇敢坚强地活了下来,这些经历让他在磨难中一次次进步,快速完成思想蜕变。脱胎换骨的布莱恩,完成了自我成长和救赎。

布莱恩是普通人心中的英雄,他让我们学会了勇敢面对困难,不要退缩,勇于行动。正如作品里所说,困境之中,一把手斧可以化险为夷。但即使没有手斧,还要有勇气。

国际安徒生奖得主、著名儿童文学作家曹文轩评价这部作品:“简单的情节并不影响故事的惊心动魄。盖瑞·伯森的‘手斧男孩’系列已经触及到青少年成长教育的深处,它通过对布莱恩野外成长历程的叙事,反映出布莱恩的思想和心理从幼稚走向成熟的变化过程。”

著名儿童文学作家、翻译家彭懿评价这部作品:“手斧男孩布莱恩在书里教会了我们一条重要的生存法则,那就是:怨天尤人毫无用处。还有就是要记住:哪怕是忘了带手斧,但你还有勇气。”

(本文编辑:余若歆)