“你们真的拿到了?这太厉害了!”

2019年7月一个暴热的下午,西安大唐不夜城古朴大气的星巴克店里,听到这句话,我内心按捺不住激动,因为这是来自张瑞龙老师的评价,他是中国人民大学国学院的副教授,专攻明清史。

本来此次约见是为了另外一本书的事情,但无意间谈到我刚出版的黄一农教授的《制天命而用:星占、术数与中国古代社会》。张老师说自己与黄老师渊源颇深,执弟子礼,黄老师还是他夫人的合作导师。

张教授突然问道:“你们知道黄老师要出一本书叫《三角兽》吗?”

“没听说过。”我疑惑上次见到黄老师,他没说起还有这么一本,但是此名一听,甚是有趣,便追问道:“是讲什么的?”

“关于明清之际的红夷大炮的。”他说。我一听就疑惑了:黄老师是给了我们一本关于大炮的书,但是不是叫三角兽啊。我便立刻说明了情况。

张老师对黄老师的著作十分熟悉,思忖几秒,他立马推断出不可能有两本,《三角兽》就是我们这本,不禁连连感叹我们居然拿到这么一本好书。——至于为何起初想要取名“三角兽”,黄老师在出版后的序言中有说明。

张老师给我们预定了一个“定心丸”:“这本书可能比他的代表作《两头蛇:明末清初的第一代天主教徒》还要重要。”

《红夷大炮与明清战争》网络宣传图

2022年7月,本书以正式书名《红夷大炮与明清战争》于四川人民出版社出版。自上市以来,这本书受到了广大学者和历史爱好者的重点关注,居于当当新书榜历史类榜单前列,目前已入选华文好书2022年7、8月榜单和中国出版传媒商报8月严选好书,豆瓣评分高达9.3分。

张瑞龙教授预判的出版价值,也得到了实证,正如书评人张明扬先生所说:“《红夷大炮与明清战争》这本书里所收录的论文我大多读过,基本都是本领域绕不过去的‘基石研究’。这本书不仅提供了大量‘技术性’新知,将红夷大炮入华的来源、本土化、发展、实战表现,甚至是技术参数一五一十都说清楚了;读来还令人唏嘘不已:红夷大炮本是明朝精英引进对付后金(清),挽救国朝危亡的神兵利器,谁料最后反倒却成就了清帝国的入关与称霸东北亚。”网友也评论道:“黄一农院士是这一领域(明末战争史)的泰斗级人物,他的文章也不可不读。”

无心插柳,编辑“捡到”一个“金娃娃”

2018年7月9日,我和时任文史出版中心主任的章涛老师来到温江,黄一农老师刚参加完西南财经大学举办的“经学•礼学与中国社会”学术研讨会。这次会面是为了《制天命而用:星占、术数与中国古代社会》书稿编校过程中一些疑问,来向他请教。

之前已经给黄老师发了审读意见,黄老师很满意,夸了好几次说我们修改得细致。可能是比较信任我们的出版质量,在讨论过程中,黄老师提到,他这里还有一本书稿,关于明清时期红衣大炮的,是他十多年的科技史和军事史研究成果,问我们有无兴趣。我在他的电脑里快速浏览了文稿,非常欣喜,因为我知道,其一,黄老师作为理科博士,其科技史的研究必定是有新意的;其二,武器类、军事类历史著作本就有着不小的市场;其三,近年来历史学界流行物质文化史的微观研究,本书就是从红夷大炮这个微观的物,来展开宏观层面的朝代更迭、历史影响的讨论。因此,我初步判断这是一本难得的好稿子,立马应承了下来。

黄老师也很爽快,合同尚未签订,直接就把所有这方面的论文PDF当场拷贝给我,还有点歉意地说道:“我现在忙于曹雪芹和红楼梦的研究,如今没有精力整理成电子文档,只能拜托你们从PDF录入。”

一段受益颇多的出版之旅就此展开……

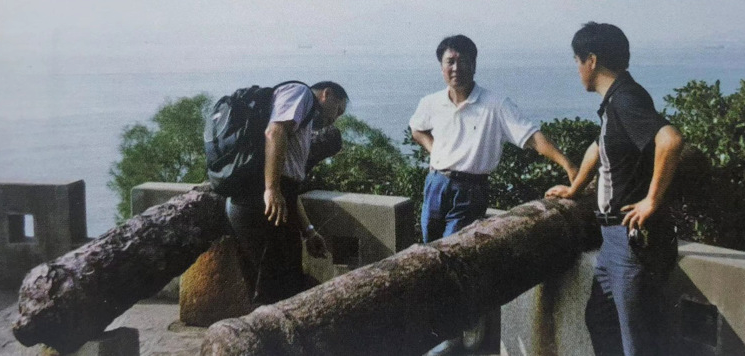

黄一农教授(左一)在厦门胡里山炮台勘查红夷大炮

“完美主义”编辑,决心把成书形式大加改造

本来,《红夷大炮与明清战争》收录了黄老师十多篇相关论文,他的预期是如同《制天命而用》一样,按照一定的顺序,一篇篇排列上去即可。但是,我初次审读时,发现里面有不少关于西方传教士的内容,立刻想到了黄老师的成名作《两头蛇:明末清初的第一代天主教徒》就是专门研究明清时期来华传教士的,于是找来《两头蛇》翻阅,发现这两本书,我可以形容为一个硬币的两面:两书都是从全球史的角度,考索明清受到的外来影响,《两头蛇》重思想史,《红夷大炮与明清战争》则突出物质文化史。

出于“配对”的“强迫症”,我决定回头再次浏览所有书稿,突然发现,有戏!于是,我与黄老师微信沟通,阐述了我要仿照着《两头蛇》的成书形式进行改造的想法,并表明我的决心:让这两本书成为他明清史研究的双璧。黄老师听后十分开心,他后来给我说,其实他也有这个想法,无奈现在四本红学著作同时在写,着实没有时间。他鼓励我照着我的想法做,并指明了改造需要的结构组成部分。

我花了两三个月,反复阅读这些论文,把它们的内容吃透,认定这14篇论文看似散乱,但是一位大学者对某一领域的思考,绝对不可能只有点,必定是有整体的面的,编辑需要将这些珍珠用线串联起来成为项链。思索再三,我将其组合成了一个有体系的结构:

上编 引进·仿造——叙述了明清时期,红夷大炮传入的两个途径,西方传教士和海商海盗,以及两个政权是如何仿造并加以改进的。

中编 时局·军事——明末清初时山海关内外的政治局势,如何红夷大炮如何应用于明清战争,尤其是吴桥兵变对于明清军事实力转变的巨大影响。

下编 技术·文化——对红夷大炮应用于战争的技术性分析,以及中国古代铸炮技术被遗忘的原因分析。

全书框架出来后,我即进行如下六项工作:

一、最考验技术的工作——从正文中分离出数十个附录。

二、最花时间和精力的工作——把十四篇论文的数千个脚注汇总,去除重复的引文和参考文献版本信息,将同一著作的不同版本加以辨析、并列,做出整本书的参考文献。

三、正文脚注全部更改为简注。

四、将书中的重要事件整理出来,编成大事记年。

五、将书中提到的外国人名列出中外译名表。

六、制作重要人物人名索引。

如此这般,基本与《两头蛇》(此书也即将于2023年初出版)成了“姊妹篇”,如此,我心里可实在舒坦。黄老师审阅了全书稿后,也很赞同我的整理。

碰上“完美主义”作者,手把手教编辑外文体例

“我看着很难受啊!”

没想到,黄老师的“完美主义”比我严重得多。让他难受的,是我初步编辑好的稿件,外文体例他认为不够专业,以及一些细节如符号和文字的间距不够美观。

黄老师博士毕业于美国名校哥伦比亚大学,专业天文学,他也自己编过图书,对外文注释和参考文献体例非常熟悉。他在审阅我编辑好的稿子时,问:“你应该没有编辑过我这本一样,有大量外文注释和参考文献的图书吧?”我咯咯地笑,他就明白了。

“没关系。我给你说,我现在就来教你。你以后在书中遇到外文体例,就完全不用怕了。”

于是,接下来就形成了大半年的“拉锯战”:他电话指导我外文体例,我用笔记下来,然后去修改;完成后,再次发给黄老师,他过几天又跟我语音,说哪些是改对了,哪些仍然有问题,我记下来后继续修改;再次反馈,再次修改……

此外,黄老师的“完美主义”还体现在一些甚至有时编辑都想放弃的细节。他在稿件上将标点符号用错全角、半角的地方一一标注出。注释标号他也认为需要更接近前面一个字而非后面一个字。我于是找来照排技术人员,专门做了一个插件来调整注释标号的间距。

经受了这次的训练,我后来也接触了两三本有不少外文注释和文献的著作,果真如黄老师所说的,就能驾轻就熟了。

适应市场化,编辑决定做些大胆设计

本书毫无疑问,是一本重磅的明清史学术著作。正如我前面所提到的,它具有畅销、长销的潜力,这需要我去挖掘。从现实来讲,图书作为商品,编辑不得不考虑市场情况,这关系到年底的经济任务考核。

此时,我回到自身,从我的多重身份加以考量——

从编辑的身份,本书作为极具学术价值的作品,本身无论如何设计,甚至就算封面是白版,历史学者、高校学生都会购买,因为这是他们“吃饭”的参考著作。这是本书的销售底盘。那如何将受众面拓宽,去吸引基数巨大的、对历史感兴趣的社会读者群体?这就是我需要在图书呈现形态上需要解决的问题。

那我的第二个身份就起到了关键作用——将自己放在读者立场来思考。闭眼回想:我作为一个从小喜欢看文史图书的普通读者,书中哪些内容吸引你?冷热兵器交替的时代、欧洲沉船、中国沿海海盗、雇佣兵……脑海中一个个冒出这些水泡来;又参考了市面上历史类畅销书的设计理念,我拟写了一份颇为得意的文案。

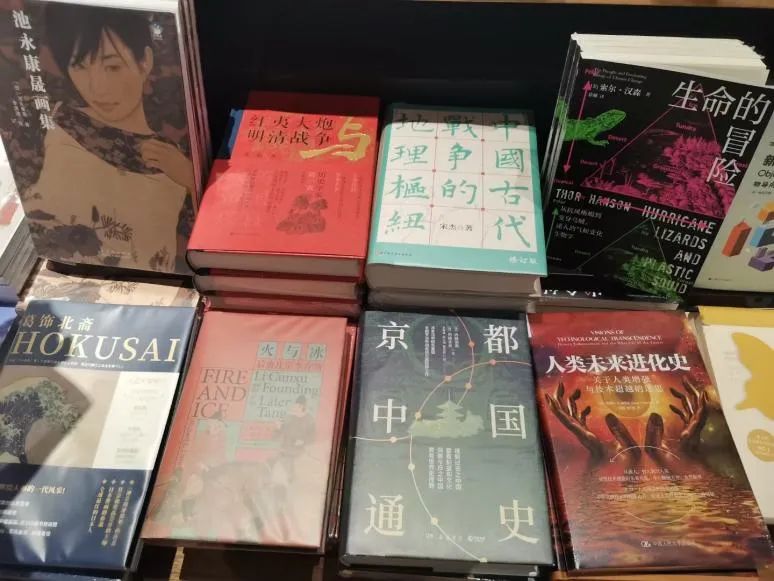

《红夷大炮与明清战争》在成都太古里方所书店新书展示柜陈列

其后与封面设计师前前后后琢磨了1个月,出版后的封面效果,属实超出预期。红色特种纸上用青金烫出清代一张使用大炮的版画图案,在不同的角度,青金版画呈现出不同的视觉效果。背脊使用藏青色特种纸,其上用白漆烫字,与封面的红色、烫金色一起,形成砖红、藏青、纯白、青金四种撞色,令本书外观十分显眼。文案全部呈现在半截书高的大封条上,宣传语极其显眼。

可以说,封面是完全实现了上面编辑的两重考量:从有腰封的整体,这是一本给广大读者的历史类读物;去掉腰封,没有多余的文字,形式上又呈现出严肃的学术研究专著应有的面貌。

推广很重要,编辑结识了不少“圈内好友”

俗话说,酒香也怕巷子深。营销宣传是绝对不能少的。印刷之前,同事就将此书的封面和信息上传到豆瓣网,在尚未出版、未有任何宣传的情况下,豆瓣上1个月内点“想读”的人就达到了200多。这又给了我信心,出版后更是要添把火。

上文已经指出,本书的销售底盘是历史学者、高校学生。我调研了不少畅销的学术新作,发现通常学术书的宣传推广方式与重点通俗读物是很不一样的。学术书的推广是由某个群体,赢得专业人士口碑后,再慢慢扩大到普通读者;重点通俗读物,则更需要凭借销售方铺天盖地的密集宣传,以期其能在数量众多的通俗新作中脱颖而出,成为头部产品。

因此,鉴于实际情况,我决定采取前者由小到大扩大范围的宣传方式。图书入库后,我准备好各种图书资料,花了好几天搜寻历史类和文史类的公众号,如“历史地理研究”“史学批评研究”“民族史”“明清史研究”“明清史研究资讯”“新史学1902”“澎湃私家历史”等,给他们私信,介绍本书。

一般都是当日到三日内,我即得到了这些公众号负责人的回复,黄老师本身就是历史学界著名学者,他们都对此书表示出浓厚的兴趣,正如“民族史”公众号负责人王晚舟老师说的,“我是很佩服黄老师的,一个理科博士能在史学达到这种成绩,而且还多次转向,做出了很多重要成果”,我很顺利地加了负责人的微信,后来不少都成了“圈内好友”,时不时都在交流读书心得。我们的合作模式是,我按照他们的要求提供文案资料和书摘,他们进行排版发布,而回报则是极其文人式的:寄一本样书给他们收藏——大家都是爱书之人。

我深知,由于现代网络的高度发达,每个人每天都接收着海量的信息,造成的负面影响之一就是“遗忘”,买书很多时候也是激情消费,刚好看到了某书的介绍,觉得有趣可读,便会立刻去当当网、京东网等网店搜索买下或加入购物车,否则,过两日对此书的印象就很大可能被抛诸脑后。因此,此书刚一入库,我便和发行部门沟通,一定要加急在各大网络平台上架。

这些历史类公众号大都在我给资料后的一周内发布新书资讯或书摘,阅读量都在数千。此时,书也基本上架,销售渠道是畅通的。我记得,刚开始两三个公众号发布信息之后,陆陆续续收获了“自来水”,如“边疆社会科学”、南方日报社南方网等媒体,都是主动联系到我,说要进行合作推广。中图网“燕京书评”还专门找到了黄老师,做了一期访谈。这也从侧面证明,《红夷大炮与明清战争》的确是一本好书。

当在学术公众号有了口碑之后,我决定以此为筹码,开始了扩张行动,寻找到了在历史通俗阅读中影响甚大的“历史研习社”“文史宴”等大V公众号,向他们的负责人阐述本书的价值和专业人士的评价。

这些大V告诉我,其实我之前对读者的定位是有一定偏差的——低估了现在大众读者的阅读层次,说他们的大量读者是很愿意看、也看得下高质量的学术文字——只要他们感兴趣,并没有一条鲜明的学术/通俗分界线。他们都很乐意宣传本书。

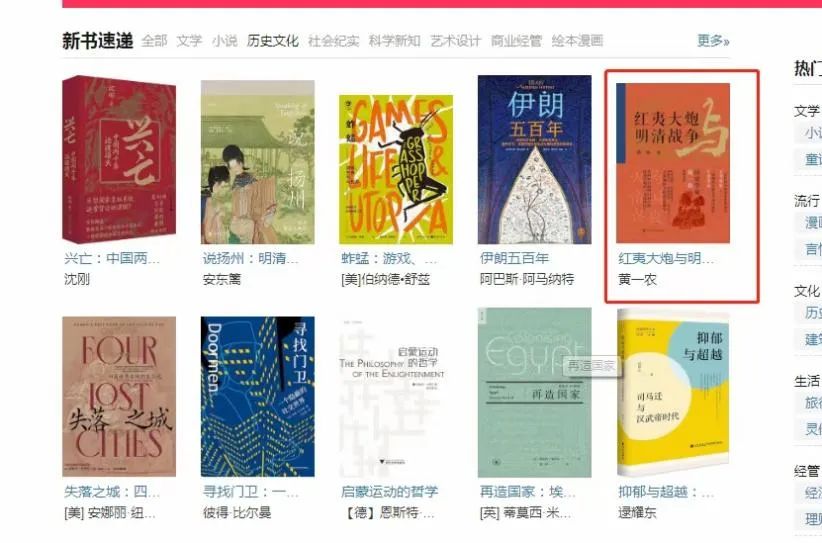

《红夷大炮与明清战争》在豆瓣网首页亮相

《红夷大炮与明清战争》位列当当新书畅销榜中国史类第5位

辛苦没有白费,通过这些宣传,《红夷大炮与明清战争》市场反响很好,第一周就冲到了当当和京东图书历史类新书畅销榜前列;豆瓣通过大数据计算(主要是依据短时间内读者点击“想读”的数量),也将本书列入首页新书速递中,这个露面非常重要,它的曝光反过来推动了销售。

除此之外,还有一些常联系的教授、学者,看到我推送这本书后,也微信问我能不能送一本,这自然是可以的,必定学者之间的口耳相传也是一大宣传途径。厦门文博研究员胡汉辉老师还专门撰写了书评,在报纸上发表。

这本书的出版,编辑和合作同事付出了很多努力,从目前的销售数据判断,《红夷大炮与明清战争》预计将确实达到长销、畅销的目标。

辛苦总会有回报,黄老师在本书序言里说:“此书的成形绝对要归功于四川人民出版社的编辑小友邹近先生,没有他的主动积极,不可能从这一堆单篇论文中编整出目前的面貌。”这种肯定,是给编辑的最好的礼物。

*本文作者单位为四川人民出版社

(本文编辑:白辑瑞)