编辑工作的魅力,在于借助出版社的“舞台”与作者互动,为创意“变现”找到“用武之地”,把创意转化为读者喜爱的“爆品”;还在于能够以独到的选题策划把作者构思、读者需求、编辑加工、宣传营销、设计制作等资源整合在一起,为读者赋能,也为知识殿堂增加新的文化坐标。此外,在与团队尽情分享创意的过程中,编辑除了可以体验到成就感与获得感,还能深刻感受到何为“一切皆有可能”。

编辑创意之所以会产生无限可能,一方面源自内容产业的特性,另一方面则是因为编辑工作独有的生产模式。数字化语境使出版物的文字符号和图片能以数字化电子文本的形式在虚拟空间永久保存,实现了内容与纸张等物质载体的分离,让数字化内容既可以通过纸张等有形载体表现出来,也可以独立于有形载体而存在,使出版物具备区别于物质产品的特殊价值结构。物质产品的结构具有整体性,必须借助一定的材料与加工设施才能把无形的创意设计转化为有形的物质实体,进而体现出产品的性能和价值,不然就只是“纸上谈兵”。以智能手机为例,手机的价值取决于手机芯片、软件的科技含量与材料质地等要素,其创意受到材料与加工设施的制约和限制,手机越高端,受到的制约就越明显。

而出版物的结构由内容和载体两部分组成,可“拆”可“装”——以文字和图片为主要呈现形式的内容是核心资源,是决定出版物价值的根本;纸张、油墨等载体则是附属资源,是出版物内容的“外壳”。作为出版物的根本,出版物内容能够满足目标读者群应知、未知、欲知的需求,使读者在阅读(收看、收听)中提高素养、更新知识、激活思维、开阔视野等,进而使纸张等辅助材料实现“升值”。从几毛钱一个印张的白纸,到几元钱乃至几十元一个印张的图书成品,内容的附加值越高,出版物价值就越大。

编辑的创意,在内容价值的生成中起决定性作用,是图书价值构成中最稀缺的“珍宝”;在编辑与作者的互动过程中,则起主导性作用,从选题、书稿形态的初级产品到具有阅读、传播价值的图书成品,编辑的创意是精神产品产生质的飞跃的关键。

编辑的引导,主要体现在提升、修正、完善作者创作思路与组织其社会活动等多方面。实践表明,任何精品图书的问世都离不开编辑的全程介入和精心引导,也离不开编辑对图书“视为己出”的深度参与和“视为己任”的助跑助推。

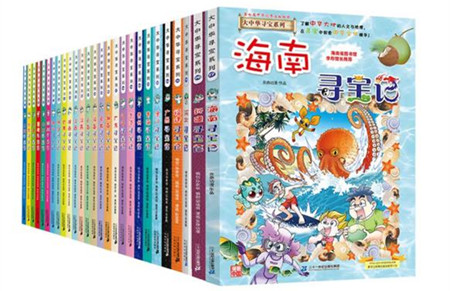

例如,在二十一世纪出版社的现象级畅销书“大中华寻宝系列”的编辑出版过程中,编辑团队的创意完美提升了选题整体运作思路的格局。该书选题由作者孙家裕提出,原策划思路是以国内各省为不同单元,通过漫画形式介绍各地历史人文与地理风貌,并在其中加入寻宝活动,因此,最初定下的书名为《淘宝任务》。后来考虑到传播效果,时任社长张秋林提议将书名改为“大中华寻宝系列”,每本书都以“地名+‘寻宝记’”的格式命名,如《上海寻宝记》《天津寻宝记》等。就此把充满娱乐性质的寻宝活动上升为领略中华大地风采的知识之旅,使该系列图书兼具知识性与娱乐性,堪称为富有爱国主义教育意义的主题通俗读物,不但能够引起孩子们的阅读兴趣,还能帮助孩子们加深对这片土地的了解和认知,进而激发爱国热情。

之后,出版社围绕该书组建了精干的编辑团队。编辑团队认真负责,对于书稿中的知识深度、知识图解、图文比例、选取名人的范围、漫画人物夸张度等方面的把控,以及对漫画远、中、近景的结合、人物语言和人物着装风格的选择、涉及宗教民族等问题的规范处理,均提出了富有建设性的意见,体现了编辑团队对精神产品生产的高标准与严要求,同时也体现出编辑团队多年来所练就的专业水准和市场预判力。

经过近一年的打磨,2012年8月,“大中华寻宝系列”成功面世。该系列图书在逐步积累品种的同时,编辑团队也及时跟进,策划出“大中华寻宝记知识挑战赛”、首届“大美中华杯”全球征文、艺术大赛等营销推广活动,制作的同名动画片在中央电视台播出。最终,借助产品IP化的优势,“大中华寻宝系列”保持住了持续畅销的势头,今年4月推出的第29册新书——《内蒙古寻宝记》,100多天内,销售破百万册。

(本文编辑:程雪宏)