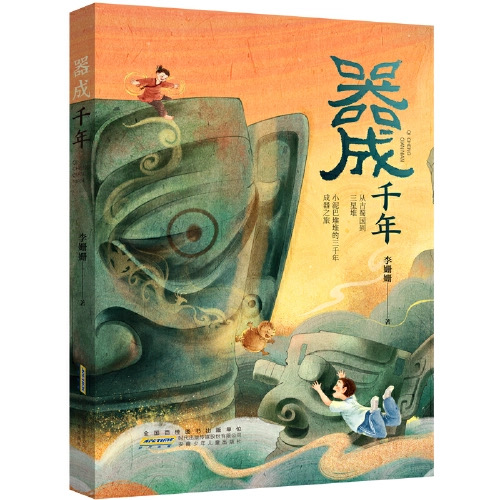

《器成千年》

作者:李姗姗/著

出版社:安徽少年儿童出版社

念念不忘,必有回响。

这句话出自李叔同的《晚晴集》,后来常被引用,意思是只要信念一直在,必定会有被回应的那一天。

在策划出版《器成千年》这本书的过程中,这句话冥冥中也指引着我。比如当作者李姗姗在发给我的创作谈中,写到自己对三星堆这一蜀地代表性文化的持续关注时;比如当看到世界上最大的青铜面具惊艳亮相央视春晚,亿万观众通过舞蹈《金面》感受到古蜀文明的深厚底蕴时;比如当我发现身边的不少孩子都喜欢玩泥巴,玩橡皮泥,有时尝试几十遍只为捏出一个有点儿像什么的东西来时……

一通电话两地书

几年前,我与作家李姗姗就讨论过也许可称为“童话味觉”的问题。当时她的《面包男孩》屡获大奖,又深受孩子喜爱,我说,面包男孩有一种西方童话的麦香味,很温暖也很柔软,不过有点儿像一个外国男孩。她知我是真心称赞,却又仿佛听出了某种不满足,随即问到:“要不我们再写一本‘馒头男孩’?”

当然,后来并没有所谓“馒头男孩”,但写出“有东方味道”的童话仿佛成为一份无言的默契,在我们彼此心间珍重。在童话艺术上,李姗姗也从未止步于已有的创作成绩,而是不断对自己提出更高的艺术要求,主动寻求新的艺术突破与提升。其后四五年间,我们携手推出了《太阳小时候是个男孩》《月亮小时候是个女孩》童诗“双子星”,完成了《面包男孩》系列的全新修订、改版和延续,在越来越熟稔的合作中,静待一次又一次花开。

有一天,我突然看到李姗姗老师在朋友圈发了几张定位于三星堆博物馆的照片。一瞬间,击中我的并不是照片中那些形制各异的器物,而是“斯人与斯地的某种奇妙联系”。于是我立马一通电话敲过去:“姐姐,你在三星堆吗?”我知道,我一直期待的那个“有东方味道”的独特东西可能出现了。

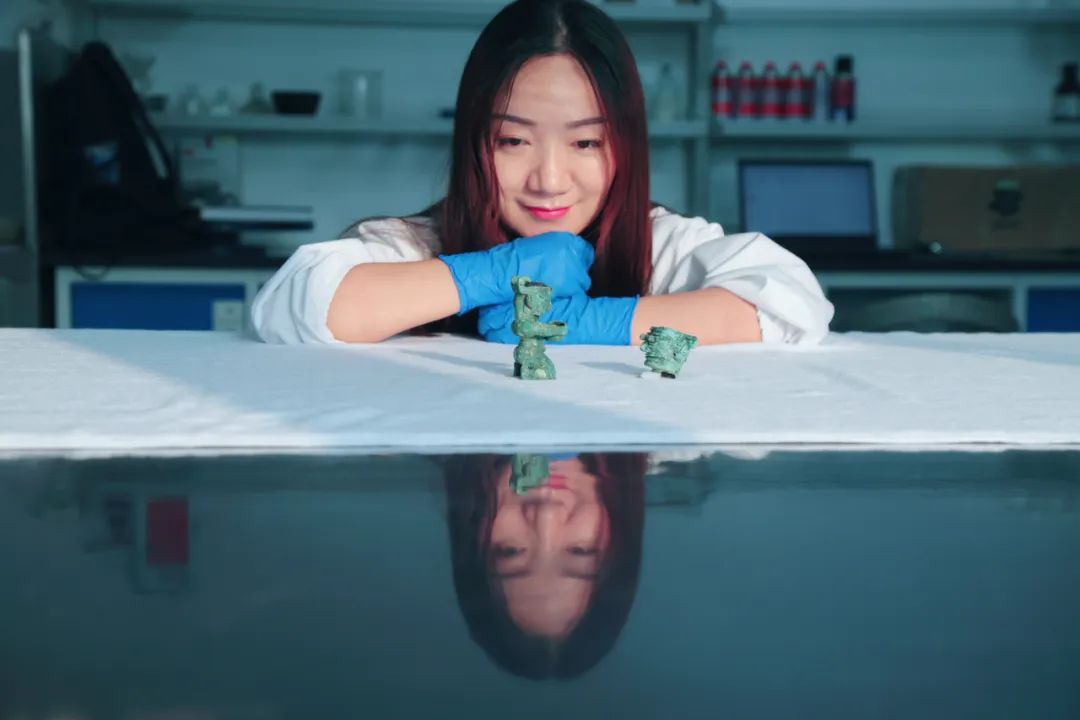

李姗姗在文物修复室观察被清理后的文物,想象他们之间的对话

在四川省文物考古研究院广汉整理基地,李姗姗参观库房工作人员整理坑里出土的器物

中华文明绵延五千年,三星堆文明亦有三千多年。从1986年历史上最大规模的三星堆遗址考古发掘正式开启,到2021年,在中国现代考古学诞生100周年之际,“四川广汉市三星堆商代遗址”入选中国社会科学院“中国考古新发现”,三星堆的秘密仿佛从未被完全揭开,但也从未被遗忘。它从历史中走来,却越走越新,越走越显示出自己那神秘到极致的可爱。直觉告诉我,这个选题值得做,也必须做。我先和同事们讨论,再向部门领导、社领导汇报,一路收获的都是鼓励和支持。

事实上,这部作品也绝不是什么“命题作文”,而是“水到渠成”。如果从时间上追溯,作为重庆籍儿童文学作家,李姗姗关注三星堆遗址已久,想要书写巴蜀大地灿烂文化的念头早在心中根植;如果从空间上寻觅,她多次前往金沙、三星堆、四川省文物考古研究院,还在省考古院广汉整理基地长期采访和深入生活。

打完电话后的一年间,我们便开始了线上“两地书”。李姗姗继续深入考古现场,每天与考古人打交道,一边采风一边创作,而我则拼命地“恶补”有关三星堆文化、古蜀文明、中国现代考古学的知识,同时从编辑的角度思索着如何让孩子看到一个神秘与童趣兼具、从历史中走来却能及时地映照当下的三星堆故事。因此,我虽从未踏足过那片土地,接触过那些人,但仿佛就在他们中间生活,与他们神交已久……

“有东方味道”的童话

初稿完成于去年秋天。同样是收获的季节,童话的味道却已从“面包香”变成四川广汉考古大棚外的“稻田香”了。

此时的书名还叫《堆堆》。“堆堆”是考古人和游客们对三星堆的昵称,也是作品中一团泥巴的名字。因为作家将其设计为一团“有梦想”的泥巴,便有了“成器”这一与孩子成长暗合交融的主题意蕴。

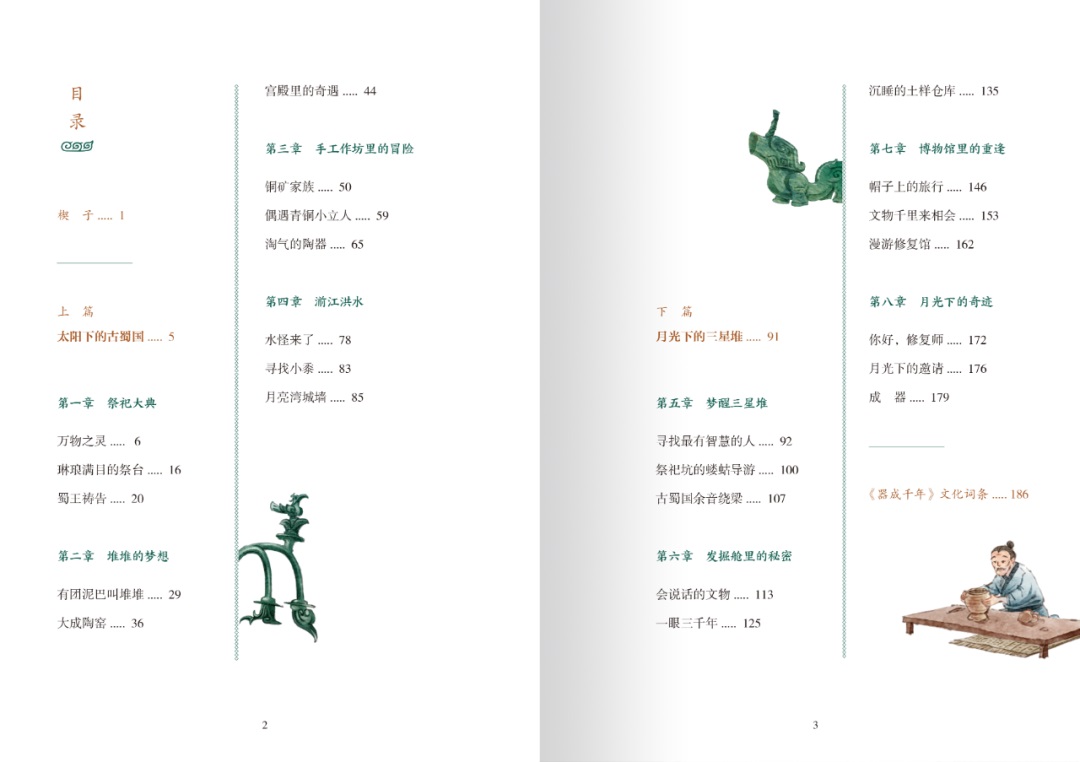

作品起初的篇章包括《楔子》《上篇·太阳下的古蜀国》《下篇·月光下的三星堆》《尾声》,按照时间顺序行文。楔子和上篇背景为古蜀文明的兴盛时期,重在讲述三星堆的历史文化;“太阳”意指古蜀国对太阳神的崇拜。下篇和尾声背景为历经沧桑后的当代;“月光”既是“三星伴月”的人文写照,又有着童话的幻想意境。

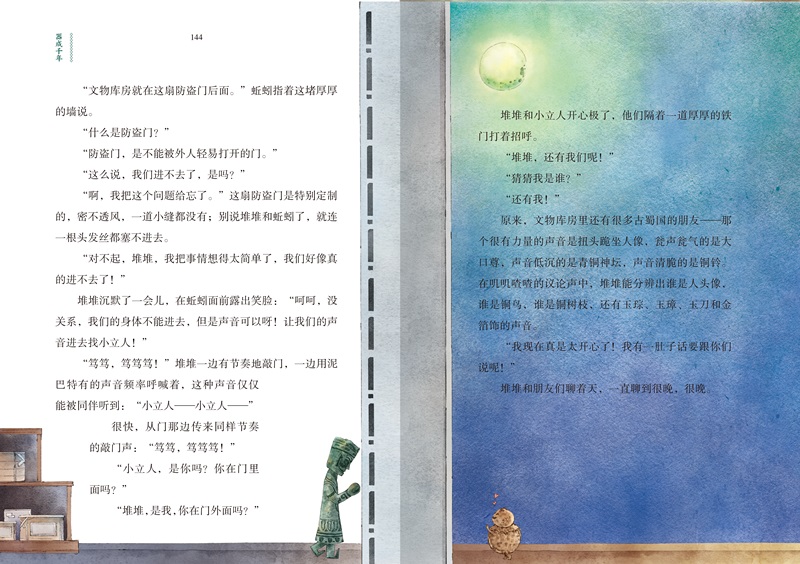

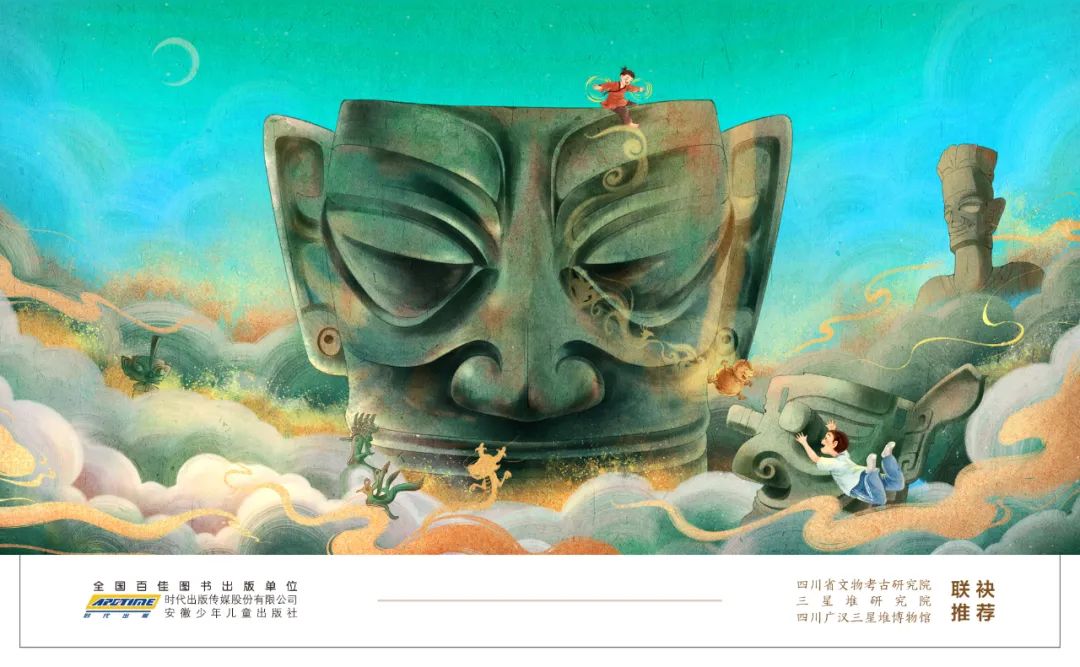

《器成千年》内页图

经过对书稿的反复讨论,我们达成一些初步的共识:

第一,这是一部萌生于历史题材的当代童话,历史观照要有,当代气息同样重要。不妨先在《楔子》中描绘当下三星堆博物馆的场景,由“今人”引出“古人”,既让小读者拥有身在其中、触手可及的亲切感,又为故事设置悬念,使立体的空间与流动的时间巧妙地交织成一张故事之网。

第二,三星堆给世人留下的主要印象就是“神秘”,为了更好地还原这种神秘感,在《上篇》中,一开篇即让蜀王鱼凫出场,将“祭祀大典”这一高潮情节前移,展现古蜀风貌,铺陈故事底色,进而通过这场重大事件,慢慢倒叙引出一个又一个人物。

第三,三星堆的考古发掘是新时代中国考古的标志性成果,发掘过程中也首创了科技考古的一些先进理念,通过生动刻画考古工作者薪火相传、代代守护的工匠精神和奉献精神,亦能从一个侧面彰显中国特色、中国风格、中国气派的新时代考古风貌,这一部分看似逾越了童话的表现空间,却难能可贵,不可缺少。

出于这些考虑,我们和李姗姗老师一起对文本进行了完善,力图让堆堆这个拥有“泥土气息”的形象与我们理想中“有东方味道”的童话——孕育于古老而丰厚的文明中,富于中华民族文化传统的气息,既有古典的韵味,又有现代的灵气——越来越接近。

2022年10月,一切落定于“器成千年”

除了情节架构的反复斟酌,对书名的推敲几乎到了让我们夜不能寐的地步。直到新书已走完“三审”,书名仍没有最终确定,似乎每种方案都有优缺点。后来当我们暂且搁置那些剑走偏锋的讨论,转而沉入文本中,我们突然发现,从《堆堆》到《三星堆童话》,再到《器成千年》,为何要纠结于书名是否“像一个童话”呢?我们之所以“热爱童话”,是因为童话寄托了美好的热望;我们之所以“相信童话”,则正是因为童话的核心是有一个永远让人忍不住想追逐的梦想。在这一点上,无论哪种“味道”的童话都是相通的。

以“浅语的艺术”抵达文明的深处

古老文明是舞台,童话艺术才是核心。大背景、小触点,大文明、小梦想,大格局、小孩气,缺一不可。以三星堆文化为背景,得有孩子喜闻乐见的人物和故事来支撑,如果就历史写历史,童话就变成纯科普了。

作为国内首部以三星堆文化和考古发现为主题的长篇童话,《器成千年》的故事从一个富于童心而气势恢弘的想象开始:在泥巴家族,泥巴们的主要归宿就是“成器”。堆堆看到好朋友赤红成了三足瓮,墨黑成了小平底罐,大胖成了蜀王御用的三足炊器,心里羡慕极了,期待着自己也能成为一件有用的器物。然而事与愿违,他似乎天生不是这块料。有了对比,有了特别之处,便有了故事张力,有了文学发挥的空间,于是,一场跨越三千年的“成器之旅”延展开了,文化的一角也拉开了。童话的精神,由此转向一种高远而恒久的人文关怀。

堆堆虽是一个童话主人公,但他仍是一团泥巴,无论如何想象跳脱、辗转腾挪,他都必须符合自己“泥巴”的身份。他又是一团不一样的泥巴。因为他背负着三千年的古蜀文明,那规模宏阔的古城、灿烂纷呈的器物群、内蕴成熟的礼仪规制都在他身上留下了印记,所以他“有梦想,有思想”。及至最后,在泥巴中发现了黍,那一刻,既让读者恍然大悟,又惊叹于作者的巧思。《器成千年》正是在自然的物性逻辑和童话的拟人手法之间实现了恰到好处的平衡,从而使童话的悬念和情节推进既生动别致,又浑然天成。

“堆堆”形象图

对小泥巴堆堆迫切渴望成器这一心理的细腻书写,源自作家对儿童生命状态的幽微洞察,这渗透在《器成千年》的文学肌理和故事纤维当中。堆堆既是“成器”的主人公,又是“成器”的见证者。作品并没有刻意评判成器之大小与不同,正因为这样,从字里行间所传达出的那样一份平淡的善意和美好才显得如此真实和令人心动。由堆堆所串起的人物群像和情节演进,推动时空转换,营造出一种亦真亦幻的故事氛围,从而也使童话的笔触延伸到几千年中华文明史中,呈现出开阔的艺术气象和深邃的历史意蕴。

完成“一万个第一次”

《一万个第一次》是李姗姗老师创作的一本书的名字,写的是她和儿子小豆瓣的故事。我特别喜欢这个书名,颇有How many roads must a man walk down, before they call him a man 之意。

而一本书从灵感乍现到最终呈现,同样是一场踏过千山万水之后的抵达。在通向《器成千年》的路上,我们也经历了无数个“第一次”。

第一次走进考古人的世界。这本书从内容到插画,都经过四川省文物考古研究院院长唐飞,毕业于北京大学历史学系考古学专业的三星堆考古工作站站长、四川广汉三星堆博物馆馆长雷雨,带着大面具上春晚的三星堆考古研究所所长冉宏林所长这三位业内专家的审核。以严谨而认真的态度对待文本之余,他们也为作品“一跃”的气魄点赞。冉宏林所长还带着三星堆考古研究所的考古队员们特别为本书中出现的专业术语撰写“名词解释”。可以说,三代三星堆考古人的发掘故事也为图书写下了温情的注脚。

《器成千年》内页图:四川省文物考古研究院三星堆考古研究所撰写的“文化词条”

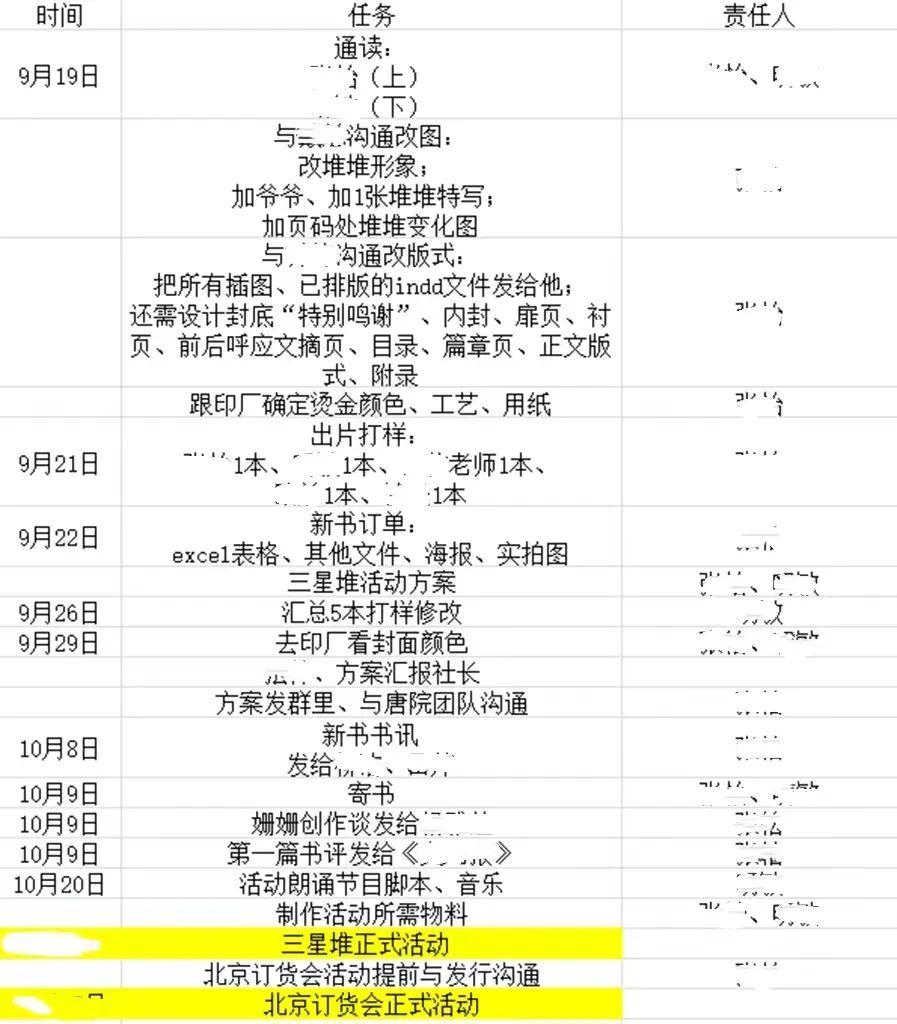

第一次使用“一本书的旅程工作表”。来自编辑情怀和时间管理的双重KPI让我们整个团队在出版过程中不停地自我施压。为一本书制定工作表,是我这个“表格小白”一直想执行而未执行的事。2022年即将收尾,一切仿佛都慢下来,然而越是这种时候,越要有时间观念,提醒自己争分夺秒,与时间赛跑。于是我们首次启用工作表,联合编、印、发一盘棋,落实项目组责任制,细化到每一天、每个人、每件事,让属于这本书的旅程,每一站都走得有条不紊。

“一本书的旅程”——《器成千年》部分工作表

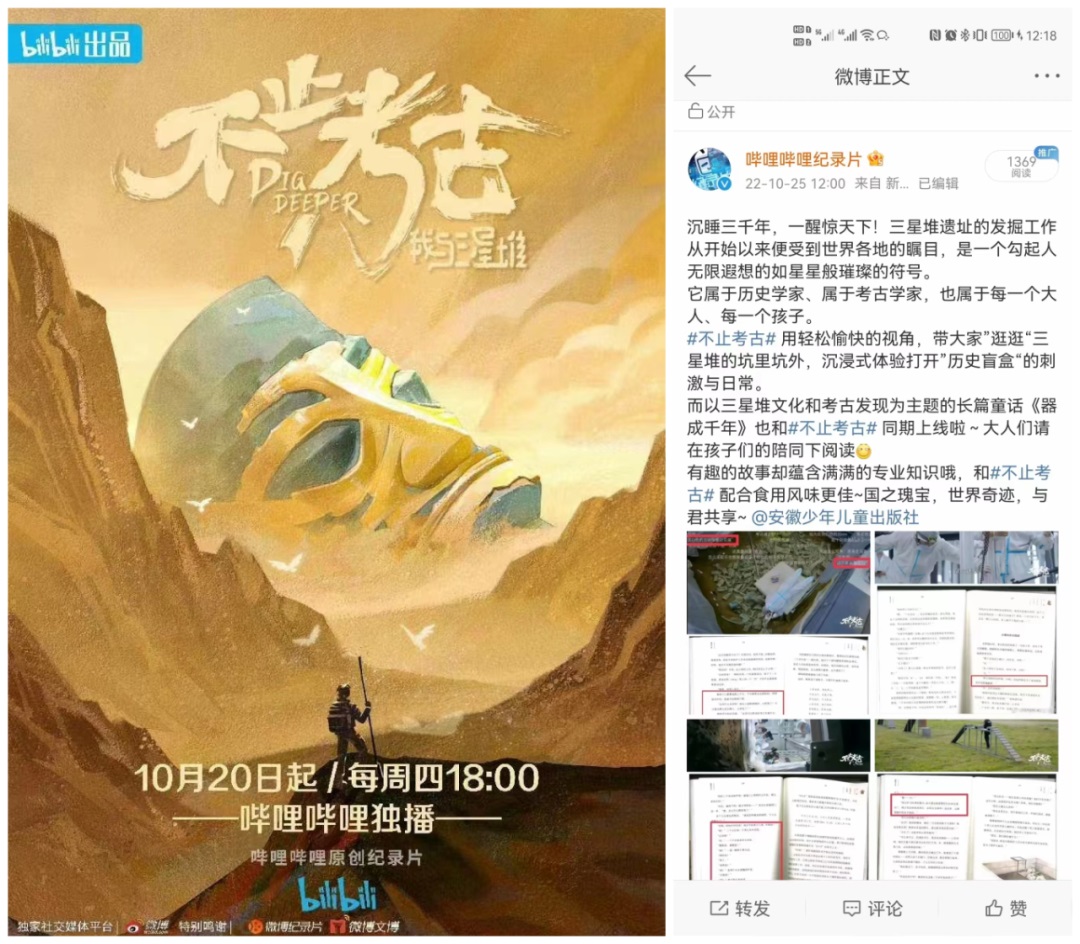

第一次通过B站让纪录片和童书有了奇妙的关联。有一种说法,经常看纪录片的孩子,更容易打开格局。出于对这种说法的某些认同,我经常关注纪录片。李姗姗在三星堆采访期间,恰逢哔哩哔哩纪录片《不止考古》的制作团队也进驻三星堆,于是在新书即将上市的时候,我们三方就开始为纪录片与书的“梦幻联动”积极做准备。我们从考古的角度,细细找出镜头与文字的交集、人物与童话角色的重叠。由于B站的受众本就以年轻人为主,借助这部站内开分9.9的高分纪录片的能量,《器成千年》也受到更大的关注,尤其在年轻父母中反响热烈。

哔哩哔哩纪录片《不止考古》官方微博与《器成千年》的联动

为这本书“第一次”的实践还很多。比如第一次为找一种颜色踏破铁鞋,只为封面书名的那一抹“青铜色烫金”;第一次接触把文物实打实地画出来,从颜色到器型,从用途到场合,逐个核查,仅封面上大面具的眼形器就改了十几遍;第一次在文学书的设计中体现“纸上动画”,页眉处形态各异的“堆堆”形象随着翻页而动起来,细心的小读者们一下子就会发现并记住这个可爱的、会“变形”的小家伙……现在这本书正在清华附中合肥学校三年级孩子中共读,憨态可掬而又天真果敢的小泥团堆堆从立于读者眼前到走入读者心间,他在一种文明的底色、一个梦想的衬托中拥有了历史与现实的双重温度。

做书的那些日子:作家常带手边的资料书;画家改到流泪的大面具眼形器

当我们自豪于在世界文明史中,唯有中华文明五千年不曾断流时,我们可曾追问,是什么让它生生不息、绵延不止?

我想,读完这本书的孩子们,若能对中华民族和中华文明多元一体、家国一体的形成发展过程产生更多好奇;

能从中华民族长盛不衰的精神品格与丰厚纯良的文化基因中获得更多滋养;

能学会接受自己的平凡、看到自己的特别、领悟活出自己的精彩也是实现梦想的一种方式……从而树立起对历史的尊重,对文明的敬仰,对梦想的坚持,那么,这样的孩子,这样的民族之未来,才有希望。

毕竟,“器成千年”,千年间,成器的又何止一团泥巴、一个孩子呢?

(本文编辑:白辑瑞)