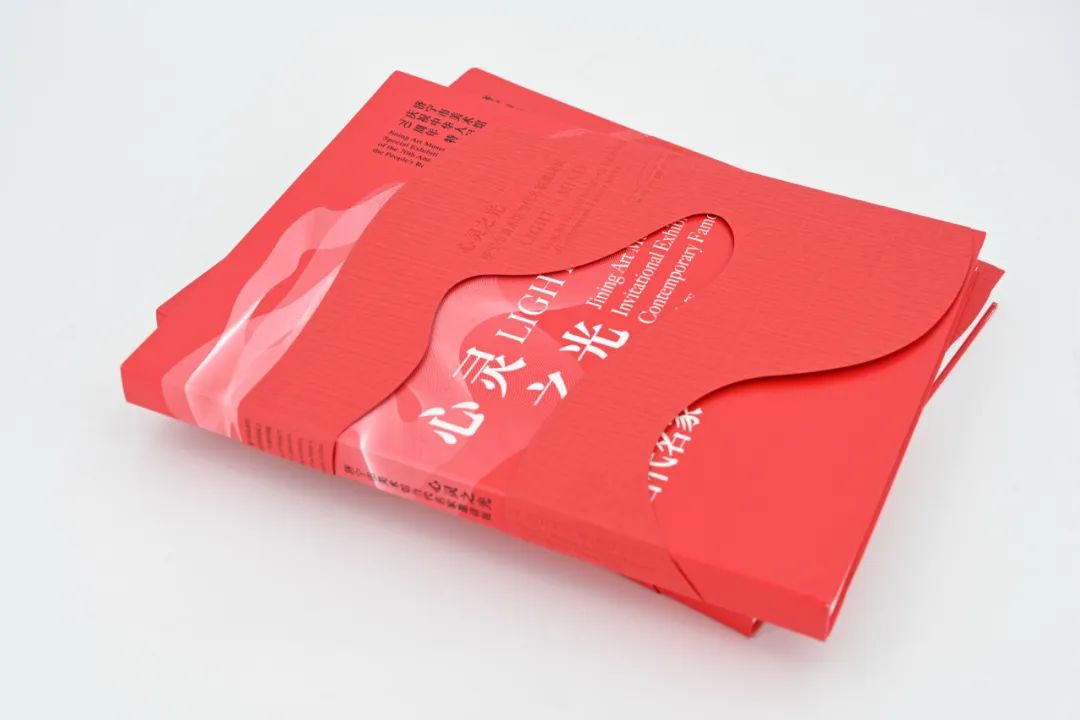

第八、九届全国书籍设计艺术展佳作奖、铜奖,APD亚太设计年鉴年度佳作奖,第16、27届“香港印制大奖”,第66、 69届“美国印制大奖”,中国最美的书...... 郭萌所斩获的国内外书籍设计奖项良多。

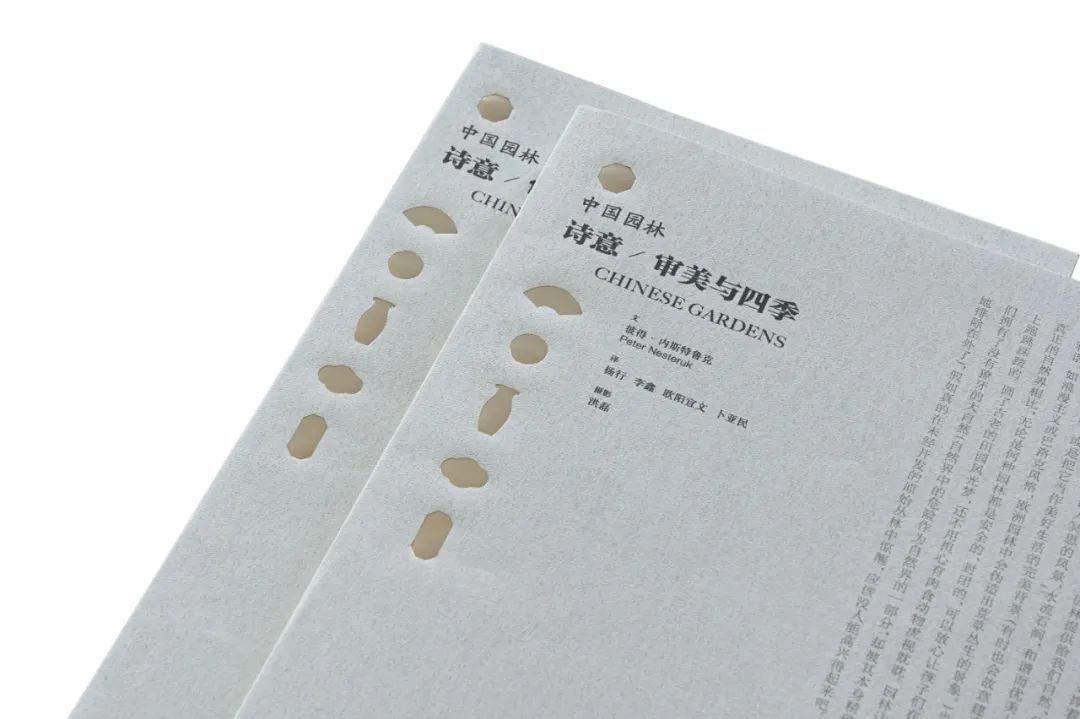

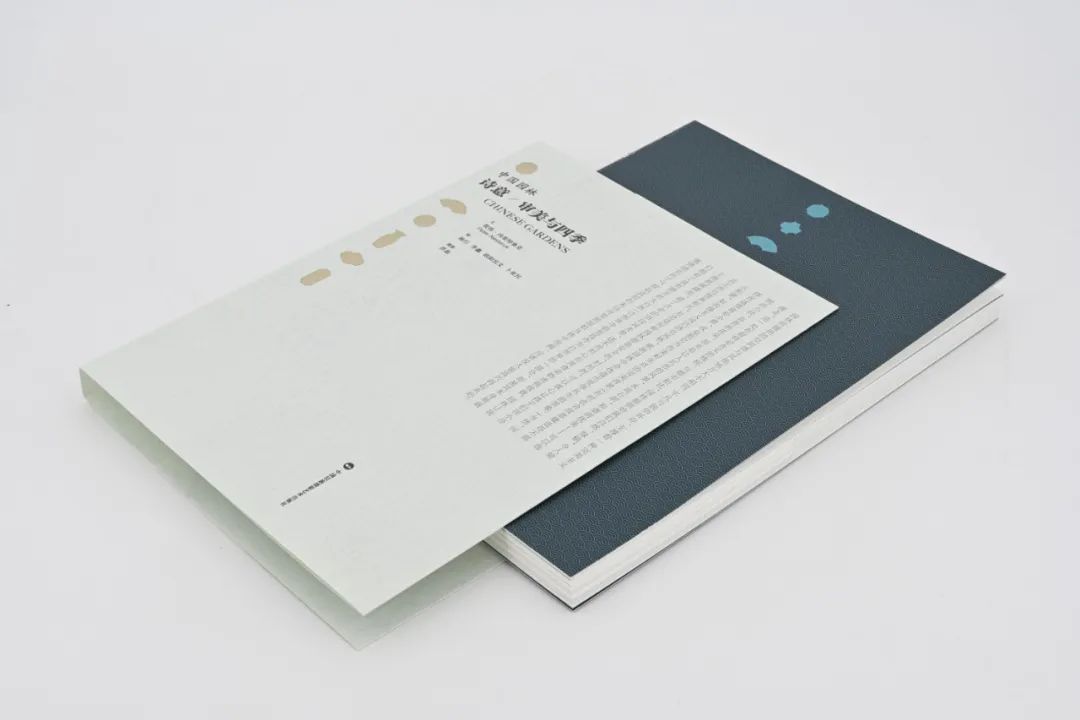

其中,《中国园林:诗意审美与四季》让他在2019年获得了中国“最美的书”。对于这本书,评委给出的评价是“一本整体设计极为简约与克制的书”。

简约、克制,也正是郭萌从业20年以来所一直追求的设计理念。在他看来,“好”的书籍设计,是能够看似普通却极其讲究的一本书,从纸张遴选、印刷工艺、装帧形态到版式、字体、行距等,不一而足,真正地在细节里下功夫、见真章。

而这样内敛、独具东方韵味的设计理念源于他在敬人书籍设计研修班的学习。“不摹古,却饱浸东方品味;不拟洋又焕发时代精神”,书籍设计泰斗吕敬人的教诲言犹在耳,践行这一理念也成为郭萌此后设计道路上的唯一信念……

郭萌

“细节是最不容易做好,有时也是最容易被读者忽略的。”郭萌说,“但并不是说干这事儿就没意义了。”它对一本书的呈现至关重要。比起过分凸显形式的设计方式、作品一时的畅销与声名,他更看重的,还是内容、读者阅读的舒适性与设计美感间的完美融合,同时还有至关重要的长久留存价值。

这些,成了他书籍设计的起点与终点。

策划、拍摄、编辑、设计,3年做出一本书

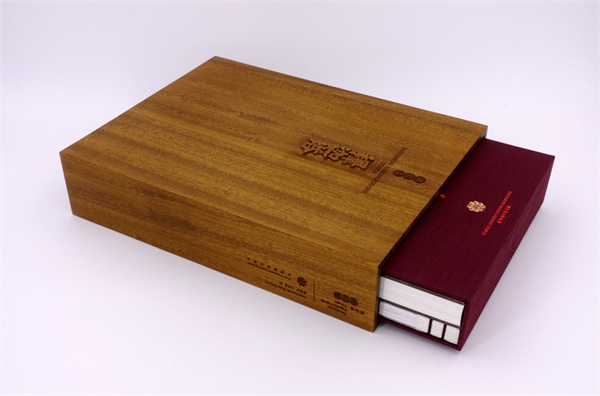

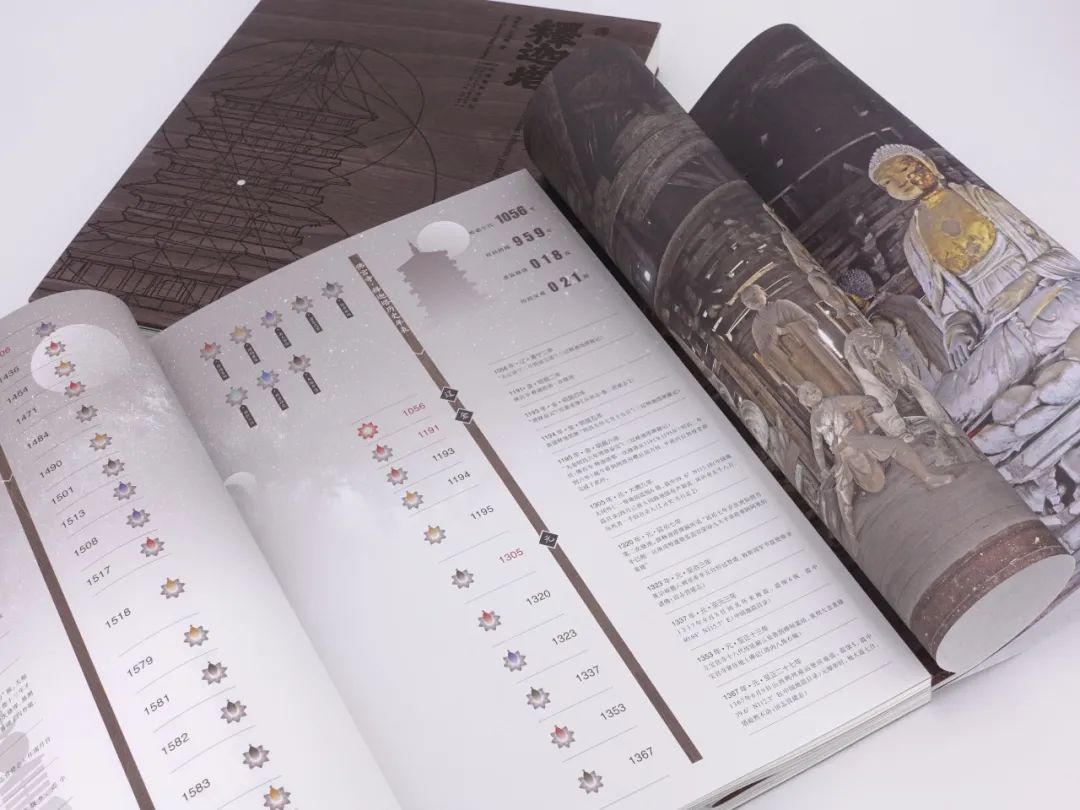

2013年,郭萌应朋友之邀,来到了山西应县。在这片方圆近2000平方公里的土地上,遍布着丘陵与山川,还有一条流经此处的桑干河,这是一个人口不多、不算繁华,常年气温仅7度上下的寒冷小城。而郭萌之所以会到这里,是为了一本书的设计——《佛宫寺·释迦塔》。

佛宫寺·释迦塔,又名应县木塔,是目前世界上现存最古老、最高的木塔,与意大利比萨斜塔、巴黎埃菲尔铁塔齐名。当时,应县正为木塔申请世界文化遗产,因此,当地一位摄影师便有了出版一部以木塔为主题的摄影画册的想法。他找到郭萌,希望能由郭萌来完成全书的设计工作。

“对方提供了些图片,但我说先过去实际看一下。”等到亲眼看到实物,见到一座60余米高、历经千年而不倒的木塔,人们只能由下仰望的时候,郭萌瞬间就推翻了摄影集这一呈现形式——“太表面了”,是他脑子里浮现的第一个念头。毕竟在2013年以前,国内有关应县木塔的照片和文字资料少之又少,更不要提专门讲述其建造历史与文化价值的图书了。“而且甲方提供的照片也不对,都是仰角拍摄,而且只有外景,排到一块儿也不好看。”

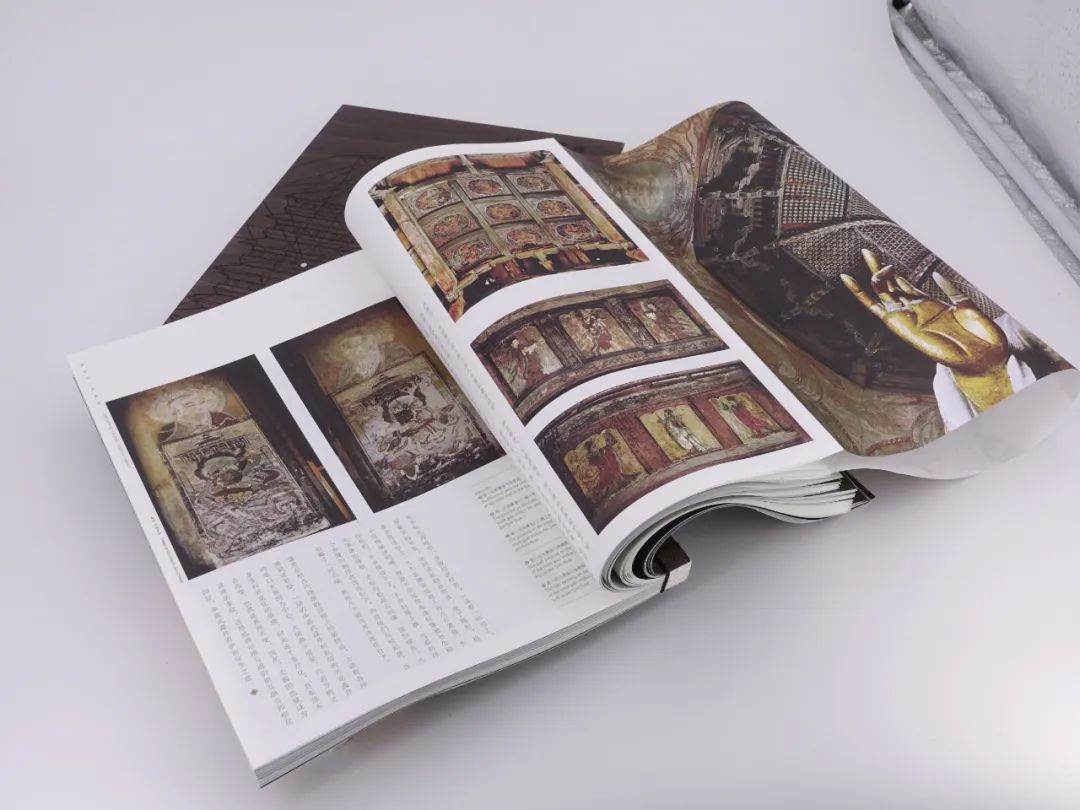

为获得更好的图片素材,经过反复沟通协调,郭萌自己带上相机,三度来到应县,先是寻找木塔附近的高楼、宾馆,试图透过打开的窗子从不同角度对焦木塔。又通过那位摄影师找到当地工作人员,经过数次沟通、协调,他最终得以走进木塔内部。由于年代久远,屡经战乱、地震等因素的影响,木塔内局部木质结构已经变形,踩着吱呀乱响的木板,郭萌逐层拍下了一张张木塔中的珍贵佛像、菩萨像与斑驳壁画遗存。

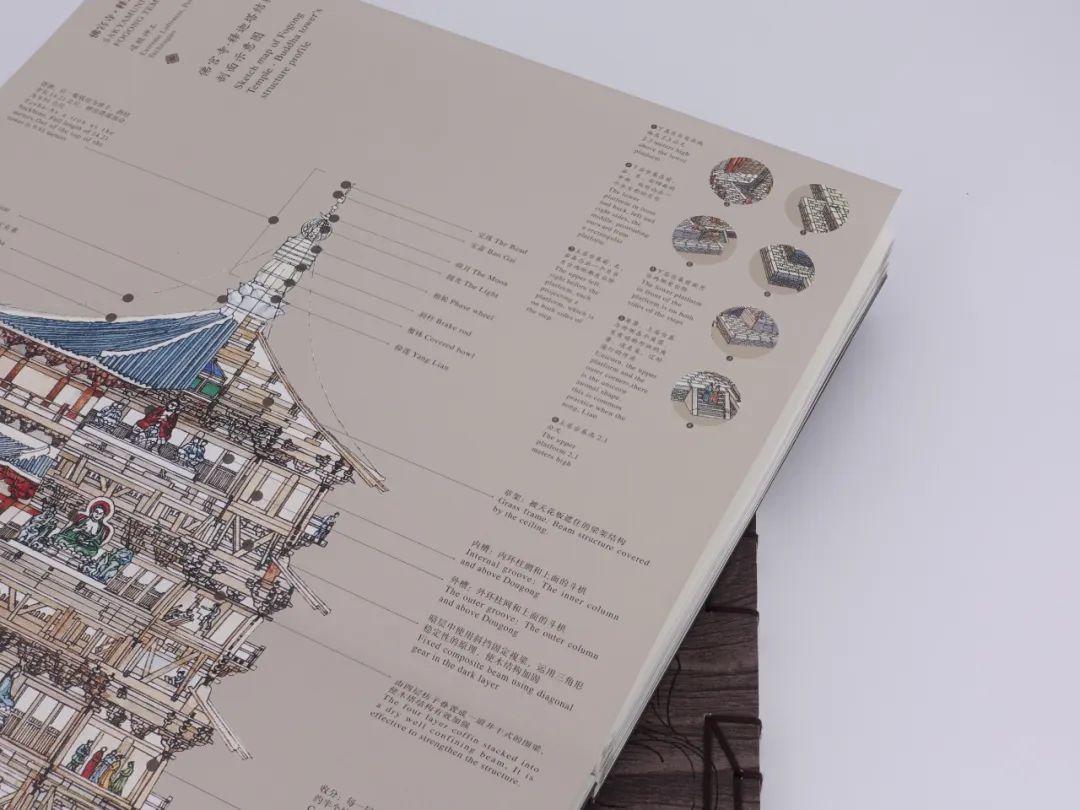

内容方面,郭萌也有参与。因甲方提供的文字材料有限,他便自发在梁思成所著的《中国建筑史》,宋代《营造法式》以及历年来的相关论文著作中查找,从中提炼木塔的研究内容。不管是塔内涉及的50余种斗拱造型,还是诸多佛像与壁画的历史介绍,他均有编辑整理。

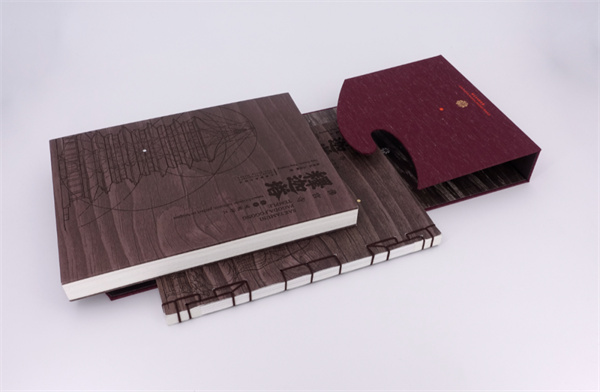

前前后后3年时间,郭萌策划、拍摄、编辑、设计,最终在2016年,亲手将这部《佛宫寺释迦塔》送到了读者面前。全书共分两册,一本为线装本,主要介绍木塔所在佛宫寺的佛教文化;一本为经折装,呈现木塔的建筑结构细节与历史。郭萌致力于以不同的书籍设计形态,物化呈现文字内容,进而形成一种与内容相契合的视觉表达。

最终,《佛宫寺释迦塔》获得了首届中国最美旅游图书设计大赛优秀奖、第九届全国书籍设计艺术展入围。但在郭萌眼里,这部书的设计仍留有遗憾。因精力有限,全书一部分的细节呈现、资料整合、图片丰富性仍有欠缺。

他不是那种拿不到成绩、看不到利益成果,就认为付出无用的人,他曾对工作陷入瓶颈的朋友说:“世上没有白走的路”。而郭萌所走的这条书籍设计之路,期间他经历过的坎坷与岔路,更是不知凡几,但这些难处,如今都成了他设计的滋养,是不可或缺的必经之路。

从拜师学画到编辑杂志,再到设计第一本书

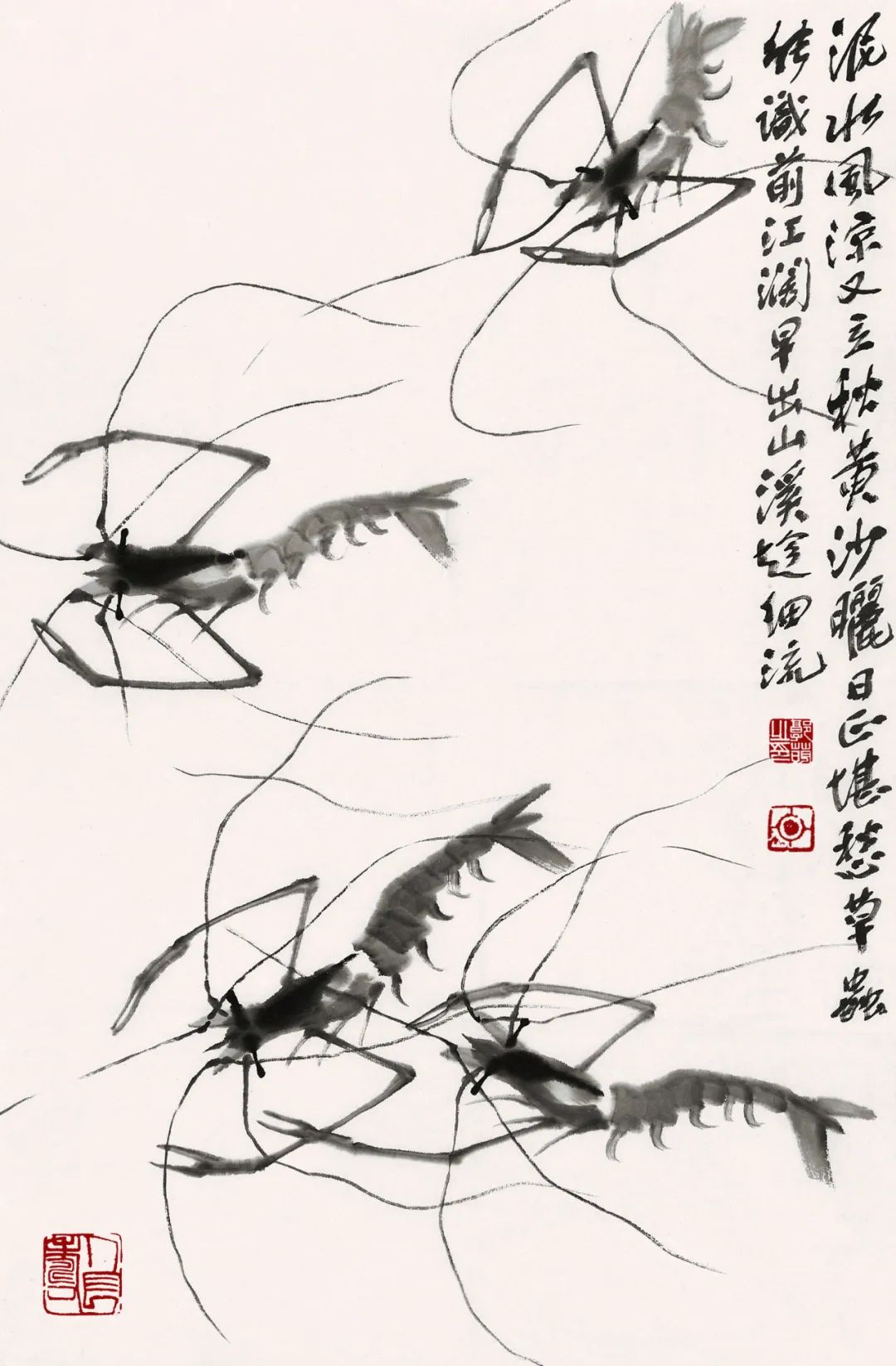

绘画,是郭萌开启艺术之路的起点,也是他年轻时的梦想。他的青春时代几乎是由铅笔、毛笔、水墨、宣纸组成的——全是画的味道。

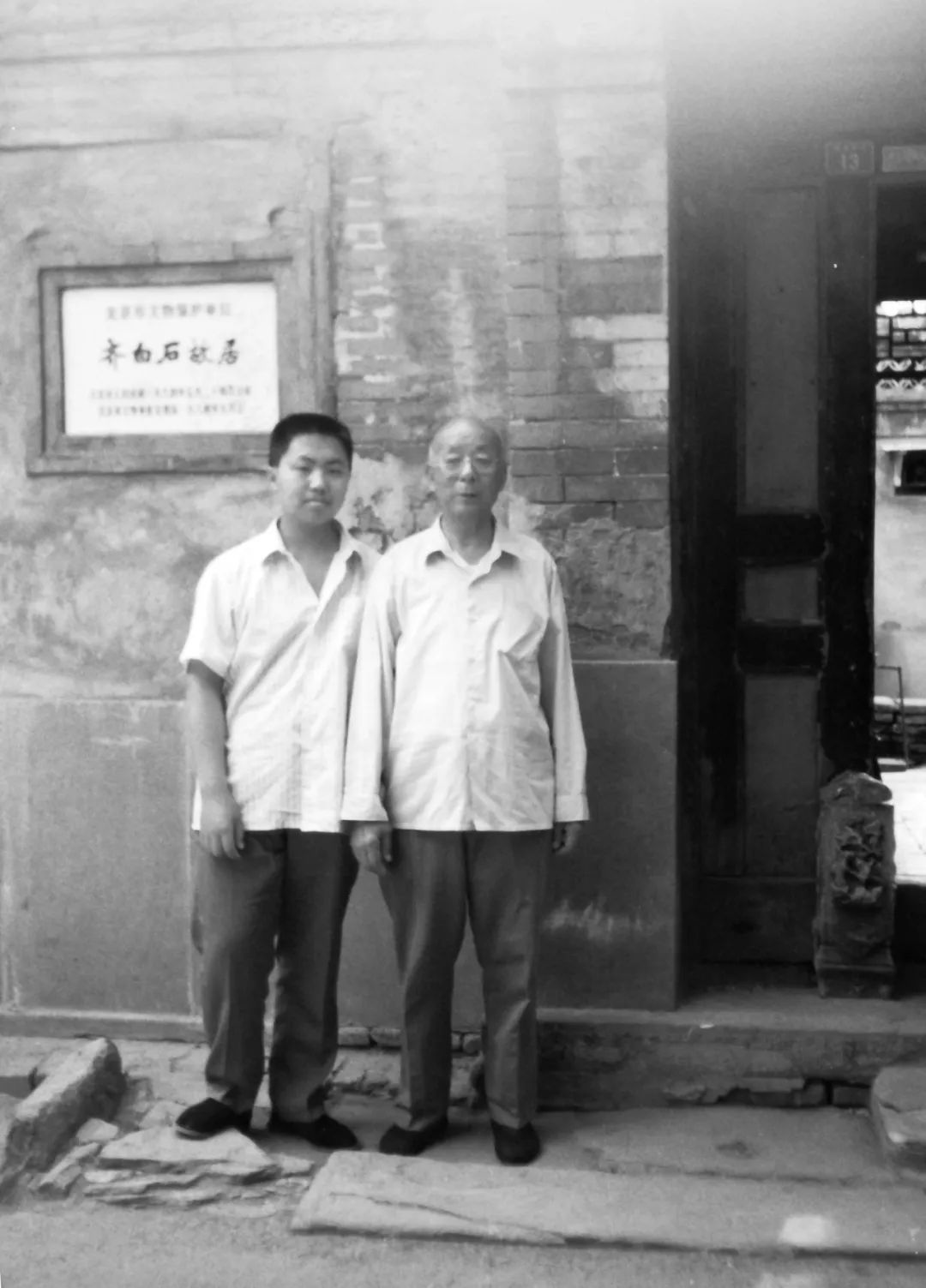

郭萌的国画作品

当时是1994年,年仅18岁的他通过父亲朋友的介绍,有幸跟随国画大师齐白石四子齐良迟学画,就此敬茶拜师,成为齐良迟的入室弟子,学习国画、篆刻。那几年,与其说郭萌是手把手地被教画,不如说是在用眼睛“看”画,看老师展纸挥毫间如何用笔、用墨,再聆听对方讲一些处世之道。他说,生活如此,画理亦然。

“有些道理,可能当时不太理解,后来经历得多了,领悟了,对我之后做设计的帮助也很大。”曾有老编辑感叹——做书如做人,郭萌如今设计一本书,也开始有相似的体会与理解。

郭萌与老师齐良迟

但初初接触设计、依然年轻的郭萌仍然懵懂,尚没有形成这样的设计理念。从清华大学美术院毕业后,本着“工作清闲,可以有时间画画”的单纯想法,他来到北京日报图片社工作。只是没想到,入社仅一年后,工作陡然繁忙起来,对外接取的项目数量越来越多,摄影期刊《佳能园地》便是其中之一。而这本杂志,让郭萌在不断提升既有设计水平的同时,也促使他开始接触摄影、编辑、撰稿与出版等多个环节。

“毕竟是商业项目,所以一个人要干好多事。”在编辑《佳能园地》的十多年里,郭萌慢慢从刚入行的小美工成长为杂志的编委与设计总监。日常除了设计,他还写过稿子、跑过印厂,选纸、跟机、品控......几乎每个流程他都跟过,因而积累起丰富的编辑、设计与印刷经验。

“杂志内文的排版设计,图文关系,翻阅时页面与页面间的韵律感这些,都对我之后的书籍设计有很大帮助。”他说。也这本杂志在2004年获得了第十六届香港印制大奖杂志类冠军,这给了当时迷茫的郭萌继续设计下去的勇气与信心。

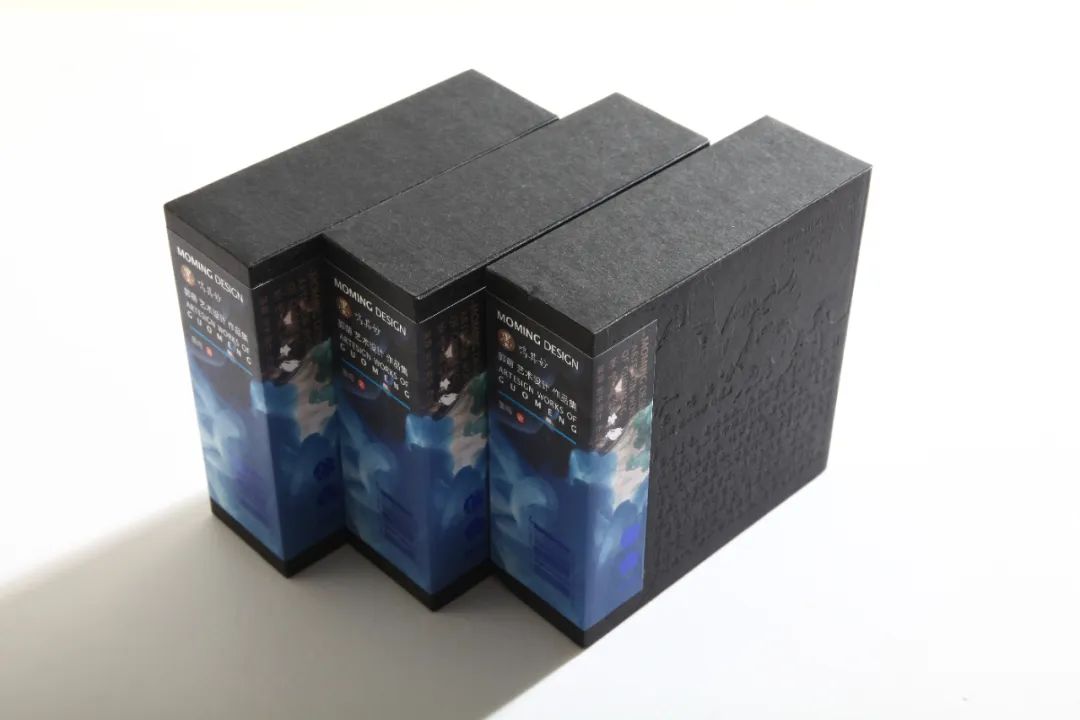

到了2012年,郭萌入行已有10年,为给自己留下些念想,他完成了自己严格意义上的第一部书籍设计作品——《墨鸣其妙》。“墨鸣”是其笔名,“其妙”意为读者翻开书时的感受。全书从内容撰写、编辑、排版,到设计、选纸、印刷,都经由他手,一一细致打磨。他借用中国传统画论“目识心记”的概念设计该书,图片部分(设计、绘画、摄影作品)取名“目识”,以视觉呈现为主,是左翻形态;文字感悟部分取名“心记”,是传统右翻形态。

作为一部私人作品,《墨鸣其妙》让郭萌获得了第八届全国书籍设计艺术展佳作奖,这是他对自己毕业10年间的一次自我总结。只是如今再看这本书,无疑是稚嫩青涩的,他称这本书的设计“有很多遗憾”,比如视觉满载,不够简洁,“好像很多地方不弄一下,就不甘心,其实真没必要。”

当年步入30岁的他,日渐体味出设计本身的趣味来,便开始摩拳擦掌,试图进一步磨练、提高自己的设计水平,从而设计出更好的作品。只可惜,体制之内,受限良多。摆在他面前的,除了漫长到看似没有尽头的领导层层审批流程,就是出于经济效率考量所做出的种种限制。

幸而,郭萌也向来不是“求稳”混日子的人。

2012年,他先是报名参加了第一届敬人书籍设计研究班,深入研习书籍设计;又以2013年为起点,多次趁着工作间隙于国内外游学,足迹遍布亚洲与欧洲各国;2015年,为获得更多设计自主性,他成立了工作室,开始大量承接工作之外的书籍设计项目,并在2019年辞职,彻底独立。

讲好书中故事, 做出“最美的书”

提到在敬人书籍设计研究班的学习,郭萌感慨良多,“可以说获益终生。让我弄清了编辑设计、整体设计以及网格设计该有的样子。”他由此意识到文本信息与视觉设计的不可分割,在进行书籍设计时,更应从编辑层面切入。“设计师对文字的感受,直接决定了他们对一本书气质的呈现。”

结束这次学习后,他紧跟着去了杭州的“Design Summer”第五期工作坊,台湾的橙果设计、JL Design、台北灵智广告,又跑到日本的日本设计中心原研哉事务所、武藏野美术大学等亚洲设计机构、学府进行学习交流。等到2016年前后,他还参加了德国“包豪斯大学国际夏季研修班,沿着包豪斯大学曾经的迁徙路线,去了魏玛、德绍、柏林......后来还有荷兰等地,进而了解到不同国家、地域的设计师在具体设计项目中的思考路径。

国际著名设计师Sebastian Bissinger曾告诉他,“我设计一本书,不会考虑设计趋势,我只因觉得这样做是对的,并且应该这样做”,这形同自我表达的设计环境,令郭萌感到惊讶,也深受触动。而国外诸多获得过“世界最美的书”的作品,看似朴实,但细节异常讲究,“每一个页面的字号、行距,版式设计,都能使你感受到设计者的用心。”郭萌说,“并且书的制作质量特别好。”

游学的经历以及对国内外书籍设计的思考,逐渐改变了郭萌的书籍设计理念。他开始学着弱化设计形式,更多考虑到设计与文本的关系,以及如何通过设计讲好一本书的故事。

《中国园林:诗意审美与四季》,是他的一次成功尝试。

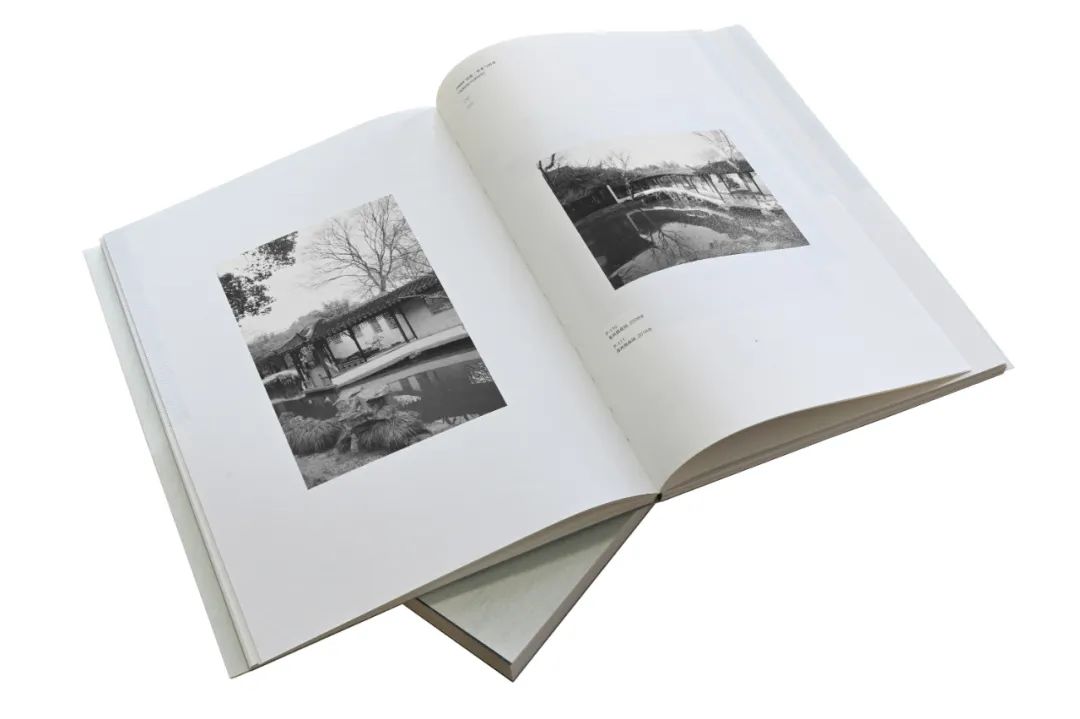

该书作者为英国文化学者彼得·内斯特鲁克,书中的70幅园林照片则出自中国摄影师洪磊之手。那些照片令人印象深刻,色彩均为黑白,荒凉孤寂的模样与多数人印象中鸟语花香的园林景观有所不同。为此,郭萌特意与洪磊有过交流,“他去过苏州园林,包括北京这边的北海公园、颐和园,在他的感觉里,现在的园林符号性更强,因为没人住了,没‘人气’了,更像是化石。”洪磊将一个个精美的园林拍成了“标本”。

为了传递出这种沉静、身具文化历史属性的园林,郭萌以“造境”的方式,构造全书的版面空间。在数个页面间,他按照空间尺度的变化完成设计,力求书页翻动时图片与文本之间的流动、韵律之美。同时,全书整体色彩选用中国传统山水画中的青绿色系,封面挨近书脊处,一列来自中国园林门窗外形的符号,点明了全书主题。

正如“最美的书”评委所给出的点评,这正是“一本整体设计极为简约和克制的书”。

“一本好书,我觉得绝不是拿在手里,一眼就能看出来的,那种东西有时候反倒不那么高级。更多的一定是通过手翻、目视、心读去用心品味。”这是这些年来,郭萌始终尝试在做,也一直想要做出来的书籍设计作品——一本可以被读者慢慢品读的好书。

从业二十余年,郭萌做书从来不靠灵感闪现,他的设计想法,多数来自与作者、编辑的沟通,自己对图书内容的理解,对相关材料信息的查找获取,以及个人经验与对生活的感悟。此外,还有始终伴随着他的国画、油画、篆刻、书法、摄影...这些东西如同骨血,深刻融入在了他的设计理念与审美里,难以分割。

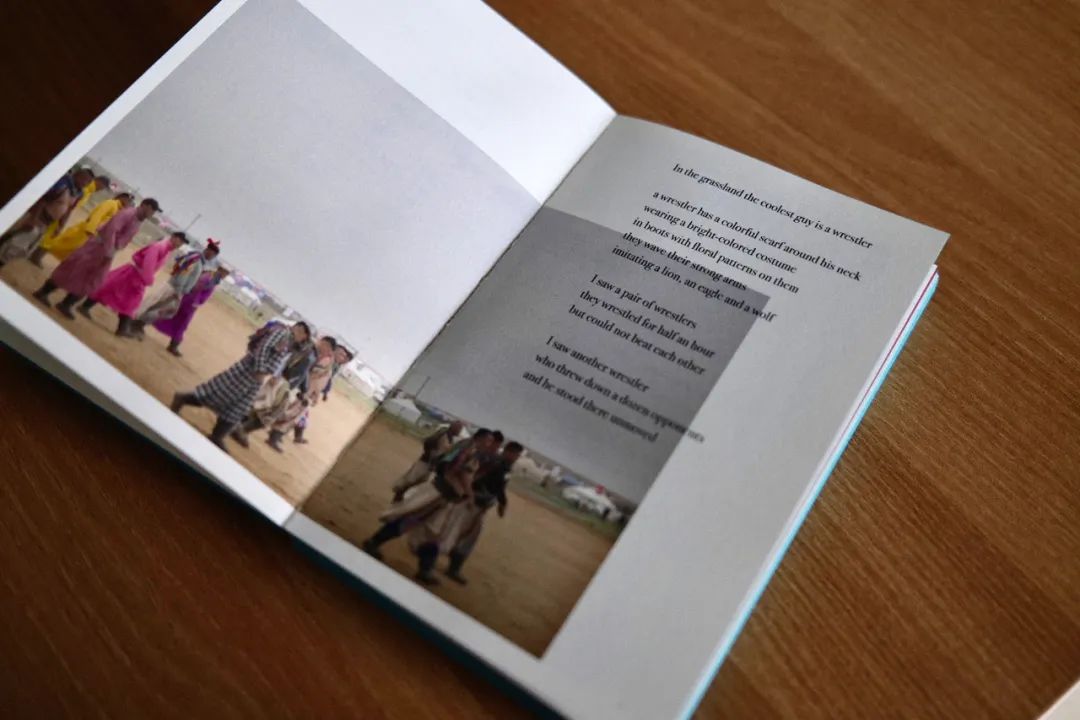

最近,他最新的书籍设计作品,是来自陈小波女儿好妹围绕达茂草原所写的一本诗集,前后耗时近2年,设计上数易其稿,北京雅昌做出过数版测试方案,目前已完成工艺测试阶段,即将开始印刷制作。

(本文编辑:白辑瑞)