7年前,郑坤开始做书籍设计。她算是“半路出家”,此前将近13年,都是按部就班地在传统报社做美编。

从没什么发挥空间的版面排版,到活跃思维,围绕一本书进行整体设计,可以说,郑坤是重头来过、从0学起。但她这些年的成绩却分外亮眼——截至2022年,已三度获得中国“最美的书”,2019年的《许茂和他的女儿们》、2021年的《秦岭研学活动手册》,以及2022年的《唐诗名句类选笺释辑评·天文、地理卷》。

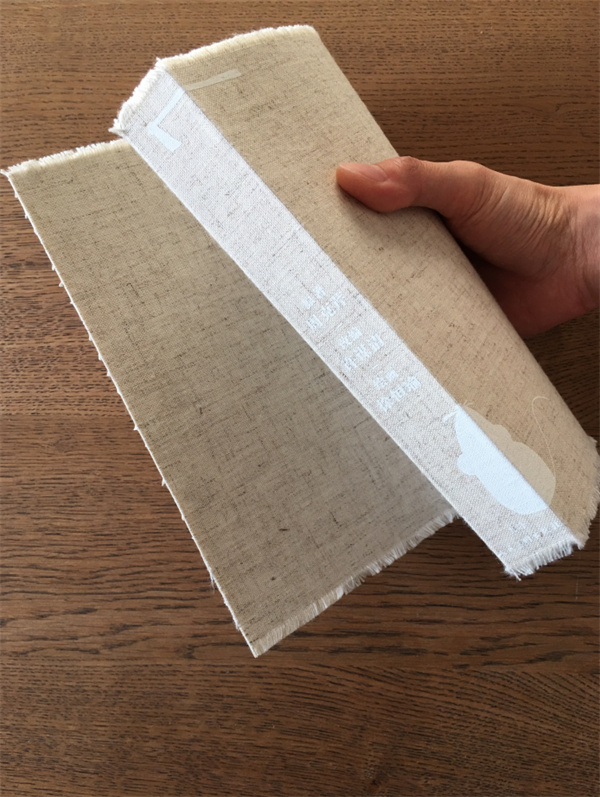

《许茂和他的女儿们》

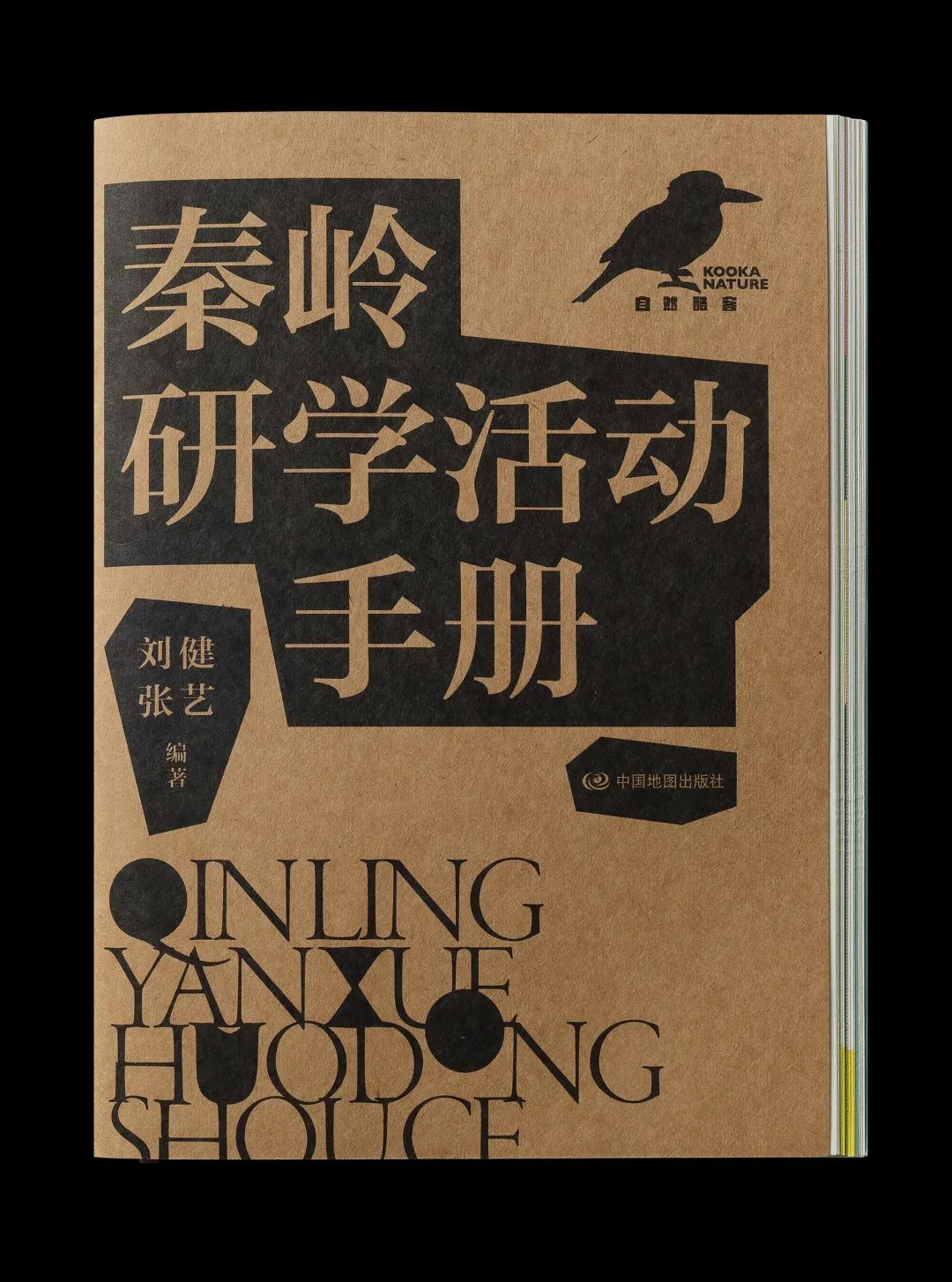

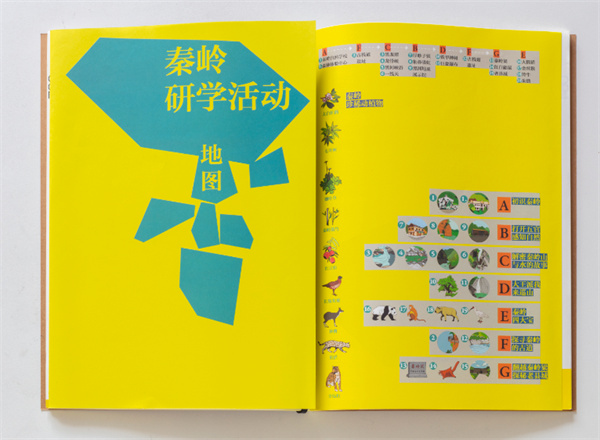

《秦岭研学活动手册》

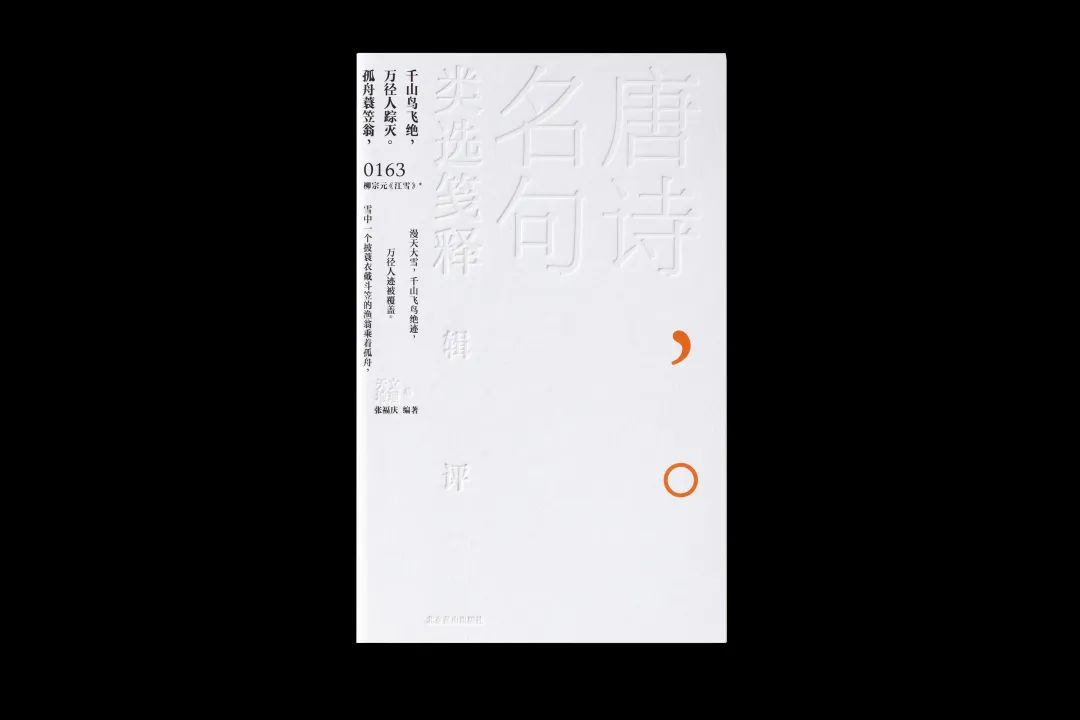

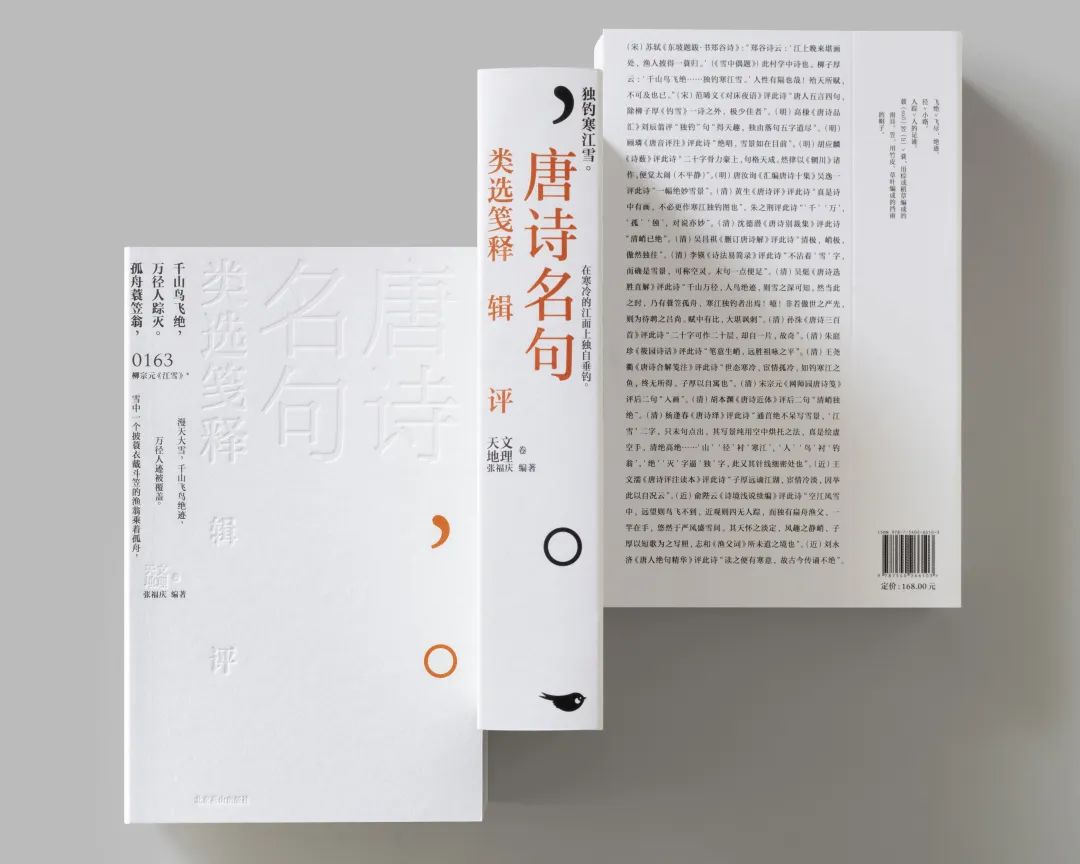

《唐诗名句类选笺释辑评·天文、地理卷》

评委不止一次提到,郑坤的设计,能让体例极其复杂的文本轻松易读,内文排版细致到字号的层层分级。她自己也说,她做设计,最看重的就是易读性与实用性。

从报社到设计工作室

2022年,现任刘晓翔工作室的设计师郑坤成绩初显——她参与设计、独立设计的书籍三度被评为中国“最美的书”,2019年的《许茂和他的女儿们》、2021年的《秦岭研学活动手册》,以及2022年的《唐诗名句类选笺释辑评·天文、地理卷》。评委认为,她的设计有想象力,能让体例复杂的文本轻松易读……

2019年,在三亚机场,刘晓翔工作室成员与他们设计的“首届海南岛国际图书(旅游)博览会”展位(左一:刘晓翔,左二:郑坤)

2015年,郑坤参加“敬人纸语研究班”,书籍设计的魅力就如一块投入平静湖面的石头,触发了她对书籍设计的兴趣。巧的是,第二年,国内著名书籍设计师刘晓翔在微博发布招聘信息,无意间被郑坤看到。仅凭着对书籍设计的向往,她毅然从报社辞职,投递简历与作品。

“简历发过去的当天,刘老师约我谈了谈,说'OK,你随时可以来’。”就这样,郑坤堪称顺利地一脚踏入了一个新领域。我问她为什么会做出这个选择,尤其在当年,图书行业正被大众称为“夕阳产业”。她说,“那会儿没想那么多,就真只是对书籍设计有执念,我就去了。”

报纸美编与书籍设计,看似相关,设计理念和设计形态的区别却不可谓不大。以致在她初进工作室时,刘晓翔曾半开玩笑地说:“你的(书籍)设计能力约等于零。”

字重、网格、飘口……这些专业名词都是什么意思?要怎么给印厂制作封面的分版文件?如何在成本允许的情况下选择适合的材料?又要如何根据不同体例结构、装订形式设计出新颖有趣的形态?……无数设计细节和制作规范,组成了一本书的全部设计内容,郑坤因此形容做书“是一个工程,每个细节中包含诸多问题”。

此外,工作室的设计极其重视“秩序美”,考究书籍的功能与阅读质感,在尊重读者阅读习惯的同时,对书籍内容进行碎片化梳理。“我们必须在设计上多下功夫”她说。回想欧洲一些优秀的书籍设计作品,大多成本偏低,流程趋于工业化,郑坤说这也对工作室整体的书籍设计思路产生了一定影响。

目前,刘晓翔工作室采用项目制,每个设计师均要独立完成手头的设计项目。而刘晓翔作为工作室的设计总监,则会统筹把关所有项目。

身处其间,由不得人不成长。很快,郑坤就迎来了自己的第一个书籍设计项目,但没想到方案做到一半,就被合作方突然叫停。入行第一战,出师未捷,郑坤有些沮丧,但她却并未因此受到太多打击。“刚入行,难免会遇到挫折。幸好还有刘老师帮忙排忧解难。”回想当时,郑坤说,“而且若是不可控的原因,也不必过于自责,就当成是正常的终止工作就好。”

但如此难以预见的终止,也体现了出版方与设计师沟通的重要性。“沟通”可谓贯穿了书籍设计的全过程。从设计之初,出版机构的编辑或作者会向设计师提出各类要求,如制作成本、受众人群、使用场景、内容理解等;到设计师通读全书,梳理相关资料,并尽可能充分理解设计对象,再到最后设计师与印厂沟通,制作样书,不断调整实体书的效果,全程都与“沟通”挂钩。

获得“最美的书”

入行第三年,刘晓翔指导郑坤设计出《许茂和他的女儿们》一书。布面封皮,丝网印白,朴素的灰白使人联想起20世纪70年代农村房屋的墙面,白色图案与文字好像藏在斑驳的土坯墙里。内文右页是画,画面淡雅且朦胧,笼罩着旧日农村特有的“乡村趣味”;左页则是文字,字体纤细,却像是在挣脱束缚……

最终,《许茂和他的女儿们》获得2019年中国“最美的书”称号。评委称“全书如一股清风穿过,读来赏心悦目,辅助信息的设计非常出彩,如序言、目录题要、总览图式及最后的照片都一一细致经营,不是一般化的处理”。这也是郑坤在老师刘晓翔的直接辅导下,获得的第一个书籍设计奖项。

她说,刘晓翔教给她很多解决问题的方法,比如在拿到项目后应如何分析项目内容,如何追溯其产出的原因,如何抓住其“亮点”并由此找到设计的出发点。

“设计一定要有亮点。”郑坤说,而“亮点”既可能来自书中的内容图片,也可能来自其前言、序言、目录,甚至是整体的文字氛围。

2021年,由郑坤独立设计的《秦岭研学活动手册》获得中国“最美的书”。作为一部供学生使用,且与书本内容互动的“笔记本”式户外研学手册,该书以“在野外环境下也能清晰易读”为设计目的之一,要求集知识性、趣味性为一体,因此“便于携带”与“互动”是其重要的设计特征。

设计该书封面时,郑坤基于场景考察,联系书中内容,通过形态各异的石头、林间小径、树上的鸟,试图“把内容体现在封面上”。在她看来,封面应是“内容的呈现或隐喻”。

对于内文排版,她也颇费心思。全书所含内容复杂,除了文本、插图,还有各类图表,有时这些内容需要在同一页面上呈现。虽然内容类别有所差异,但郑坤想要保持阅读的连续性,同时也需要节奏变化,并按照书中考察过程引导读者进行互动,如查找、辨识,制作等。

出于对户外使用的实用性考量,封面最终采用了耐磨损的牛皮纸,并增加“笔记”感。同时,活页+橡皮筋捆绑形式,有助于读者将重点查看的页面随时抽出。全书字号大、字体重,明黄色标注重点,提升了户外使用的辨识度。

除了上述这些设计细节,郑坤还曾提出过多个设计方案,比如在游戏环节做一些可撕下来的便签贴,或是在每章结束时附一个小袋子,便于收集与章节相关的植物、泥土等。但考虑到成本、内容体量、印制工艺等问题,这些设想都未能实现。

就这样,从接手《秦岭研学活动手册》到成品出炉,郑坤思考不停,修改不停,奔跑不停,她在这段时间里学到了更多,也实践了更多。

第二年,她与刘晓翔共同设计的《唐诗名句类选笺释辑评·天文、地理卷》再次获得中国“最美的书”。此书体例复杂,大量标点符号同时出现,在如何调整文字与标点符号在不同字重、不同段落样式中的视觉平衡上,郑坤耗费了不少心力。为了使纯文本页面保持灰度均匀,让阅读更加流畅,她开拓新思路,也得到了汉仪字库高级字体设计师张暄的诸多帮助。

纸质书就要设计出书的状态

如今,有不少人说现在是“快速消费时代”,但对郑坤而言,书籍设计仍是一个需要沉心静气的“慢活”,需要的是“真功夫”。她不停顿地从设计中学习、实践,也常从日常生活中寻找点子与灵感,如商品展示、场景安置、广告短片等,从中得到“沙里淘金”的启发。

她认为,书籍设计就像给人讲故事,只不过是通过封面、版式、字体、字重等设计语言。

谈到刘晓翔,郑坤感叹:“他很厉害,特别勤奋,灵感不断。他每天学各种东西,天天在那儿努力,事关设计从不马虎。”在她眼里,刘晓翔与其说是领导,更像是导师,是挖掘她才能的伯乐,领她入行,教她设计知识与处事道理。

关于纸质书的未来,郑坤也有自己的思考,什么是“新载体”与“数字阅读”,它们有哪些特点,会在纸本上如何体现?读者的阅读需求会有什么改变?书籍设计是该顺应还是去改造?“纸质书所带来的深度阅读体验与需求,一定不会被数字阅读所替代,纸质书就要设计出书的状态,这是最重要的。”她说。

不知不觉间,郑坤已做了7年的书籍设计,但不论何时,她都始终将自己看作是一只雏鸟,永远在积蓄力量,期待腾飞。

(本文编辑:白辑瑞)