2月26日,《苏菲的世界·漫画版》新书分享会“你要如何走自己的路?”在中信书店·启皓店举办。复旦大学人文学者梁永安、心理学博士李松蔚,和《三联生活周刊》主笔陈赛,从漫画版带来的惊奇感开始,漫谈现代人应该如何认识自己,面对不确定的处境,处理和父母、和子女的关系,确认自己的生活意义,勇敢的做出选择。

“当学习的目的不是为了考试”

人很多时候都会有怨念,就是我好像没有尽力。我们是否要放过自己?

陈赛:这个时代的竞争已经到了一定的程度,尤其在青少年身上很明显。比如说现在很多小孩,他们所有的一切都是父母安排的。我采访过一个北京很好的学校的咨询师,他当时有这样一个例子,一个小孩告诉他说,自己在父母的抽屉里找出了6个房本,之后就不知道为什么还要读书,也不是乱花钱的人,未来可以过得很好,觉得读书毫无意义。

李松蔚:因为更早的时候,他从父母那里获得一个观念,他认为学习就等于竞争,他认为学习的目的就是为了考试,将来有一个好文凭,找一个好工作,有一个好薪水。这个逻辑链条对他来说太根深蒂固了,当这个环节发生崩塌的时候,整个就崩塌了。但是当我们不那么相信这个问题的时候,我们就会问自己另外一个问题,就是假如我已经有6个房本,假如我已经不需要再去为了拿一份好薪水去学习,那么学习对我的其他意义是什么?也许我们反而可以借由这样一个机会找到另外一种去学习的理由或意义。

其实,《苏菲的世界》就是在讲这个故事,我觉得苏菲本身是在挪威的背景,整个北欧国家对教育的氛围很宽松,苏菲并没有任何学业上的压力,她就是单纯收到一封信,然后开启对知识的好奇。我觉得刚才这个故事里面,可能真正有问题的不是这个孩子,当然也不是他的父母,而是这个社会这么多年如此单一地定义学习这件事情,但是从来没有想过学习还有其他的可能。

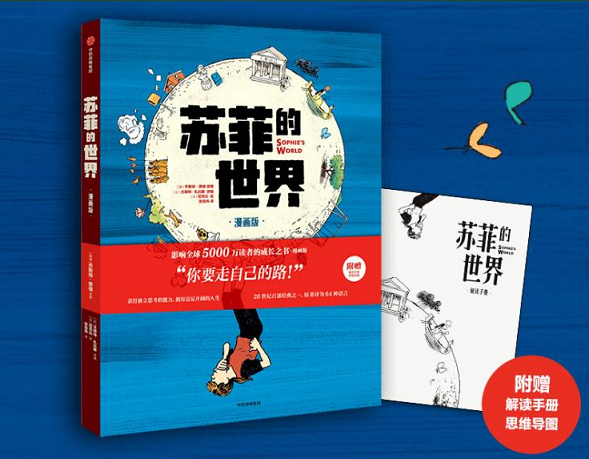

原著:[挪]乔斯坦·贾德,改编:[比]文森特·扎比斯,绘者:[法]尼克比,译者:张佳玮;中信出版集团;2023年3月

“有时候我们利用父母的反对,把自己心里面不确定的声音投射出去”

现在一些人追求自我价值,可能慢慢到了30多岁也没有结婚生孩子,发现父母很伤心;还有一些白领在工作上很成功,最后也发现这一切为了什么,慢慢会觉得有缺失。这种情况如何面对?

李松蔚:30多岁无颜见父母,我觉得这要从两头来看。第一头回到跟父母的关系上面,它实际上是我们如何面对他人的失望,这件事情的核心是父母需要去面对他自己的意义感的缺失,他有一个自己要处理的人生议题。而对一个孩子来说,他需要处理另外一个人生议题:我有可能不是一个可以让父母百分之百满意的孩子。有些人在小学的时候就意识到,有些人可能是上大学,有些人可能是工作以后。我觉得我们要接受这一点,因为在我们的教育和成长轨迹里面,有太多的声音把你的人生和父母的体验绑得太紧了。我们心里要稍微做区分,就是我爱他,我也愿意对他好,但是我终究没有办法百分之百保证,真实的我是可以让他彻底满意的。

另外,我看到过很多人可能会表述他的痛苦在于我的父母为什么不能够理解我现在的生活,但是当我真的问他们现在所选择的人生是否有意义的时候,他们好像也不能够完全确定这一点。所以他们有时候利用父母,用父母的反对把自己心里面不确定的声音投射出去,就会抱怨为什么他们不能多理解你一点。

“我们今天面临的处境,并不存在任何一套标准”

在这本书里,苏菲说“我既要做斯多葛派,又要做伊壁鸠鲁派,我要做一个快乐而清醒的女孩”,如果让你去选,你想遇到哪一位哲学家?

梁永安:有一句话对我们当下的青年,或者当下人的生存还是蛮重要的:一个人一定要有力量,去承担你不能改变的,一定要有勇气去改变你能够改变的。我觉得让我选择的话,我还是相当赞成斯多葛学派的。

但是另外一方面,我最敬重的还是康德这样的哲学家,我觉得他热情如火,他一辈子没结婚,安静有规律,每天比钟表还精确,但是实际上内在的人文主义的热情,像岩浆一样,他把它化为思考的能量,这一点我是特别钦佩的。他说这个世界上的很多人,不思考已经变成第二天性了,他们已经完全习惯于把自己所有的选择都交给别人,如果一旦交给自己就会无限恐惧。

李松蔚:我们发一个朋友圈,总会有人点赞,也总会有人表达他并不认同。每个人只能靠着自己主观的偏好,或者一些机缘选择自己的人生。但是一段时间之后,这个选择我们也不确定在多大程度是对的,甚至不知道找谁确认这个事情。

我觉得梁老师也会遇到这种情况,有些人会因为我们看起来有一点知识而将我们当作一个权威,然后问我们,这样活得对不对,有很多这样的问题。我们今天面临的处境,并不存在任何一套标准,告诉你就这样去过,因为这样的东西不存在。我们自己也要面对存在主义的课题,就是怎么样在当下这一刻确认自己,勇敢去做自己的选择。

“我们都是从他人的期待中逃亡出来的人”

在漫画中,苏菲最后爬到画框之上,她抓住画框,觉得这是唯一能对这个世界做的反抗,非常有视觉冲击力。如何看待漫画版的创新?

梁永安:我看这个书的时候,我觉得它从文字到视觉的转换,这一步走得特别好,是一个特别不容易的、顺应时代性的需求上的转换,阅读的时候非常愉快。我在课堂上经常讲柏拉图和他的洞穴理论,往往是我描绘了半天,学生听着云里雾里,需要借助想象。但是这本漫画书用了一种全景化的表达方式来描绘洞穴理论,我觉得这个就很生动新鲜。现在中国需要一个思维方式的转变,思维方式的现代化是特别需要的。哲学的逻辑是最有力量去推动的,因为思维方式不能放在因果和日常里面,而是一个系统的哲学的吸收,这是思维方式转变的一个关键的力量。

我们从读者的角度看,不要求你看这本书就得上哲学院,而是在阅读的时候在脑子里面产生质疑,意识到结论不是固定的,不是松散断裂的,不是各说各话的,由此这种形式就内在地进入生命。从读者角度看,我觉得大部分人读这种书不是想自己研究哲学问题,他可能对生命有一些疑问,而在阅读某一部分的时候,有一种打开感,而这又是在一个体系里,我觉得有这个功能。

李松蔚:对,刚才问了下册还没有出版,我觉得下册会精彩,应该会讲她怎么从这本书怎么逃出去的,但是逃出去就会面对各种选择造成的代价,以及巨大的不确定。

我觉得我们都是逃亡出来的人。我记得我刚刚上大学的时候,我外婆,我外祖母当时还很惊讶地问我,你都考上大学了,国家不分配你工作吗?因为在她的时代里面,你作为一个大学生,包括你将来的人生,可能在社会结构里面都是有你的位置的。你老老实实在你这个位置上面把活做好就行了。包括我后来做的各种各样的一些选择,对她来说都是匪夷所思的选择,她认为怎么可以这样呢?你受了很好的教育,拿到体制内的位置,你怎么可以辞职了。但是今天我们都面临这件事情,你不会再拿任何一个框架告诉自己说,那一定是对的。

结语:《苏菲的世界·漫画版》作为哲学启蒙读物,不管在什么年纪,对哲学的理解有多少,在这里,像主人公苏菲一样,能够重新找回对世界的惊奇感,做一个快乐且清醒的人。

(本文编辑:余若歆)