如今的图书编辑常常身兼数职,除了案头编校工作之外,我们还要担任项目经理、带货主播、文案写手……这两年,小红书平台逐渐发展为图书营销的又一大阵地,各出版社百花齐放,探索“流量密码”。

自2021年11月22日发表第一篇“爆文”后,我的小红书账号“天目山路小编辑”已发表图文笔记65篇、视频笔记16篇,涨粉近2万,获赞与收藏3.3万。回顾这500多天的小红书之路,我意外地发现运营小红书和做书有着惊人的相似之处。

既然是“书”,那就难不倒我们编辑

2021年,小红书平台涌现出许多读书博主、童书博主。那段时间,同事们茶余饭后的话题就是找了哪些小红书达人合作、哪些书在小红书上成了“爆款”。

尽管找达人推荐图书能起到很好的效果,但如果出版社能够搭建起自己的小红书平台,就会拥有更多的自主权和话语权,也可以为宣传推广图书架起新的桥梁。我社的营销部门多次就这一新渠道开展“头脑风暴”,计划搭建由编辑、营销、作者、达人组成的小红书运营矩阵。

我仿佛又回到了刚踏入出版行业,像海绵一样吸收编辑知识的新人时期,开始探索小红书这一全新领域。

首先是市场调研,通过关注知名读书博主和编辑博主,拆解他们的人设、定位和主页,分析爆款笔记的特色。然后,学着用黄油相机做封面,用搜索热词取标题,从创作中心寻找笔记灵感。

接着,我开始研究小红书平台的话术,如何遣词造句才能获得更多关注?什么样的文案才能与众不同?如何用emoji表情来吸引眼球?……

做完这些,我才后知后觉地发现——市场调研、封面、题目、关键词、文案,这不正是我们编辑做书要做的事情吗?

小红书既然是“书”,那就难不倒我们编辑。

突出编辑特色,生产爆款选题

可很快我就被“打脸”了。

尽管做了很多前期准备,还套用了编辑做书的很多经验,但当我真正着手开始做账号之后,才发现远没有我预想中的简单。我尝试发布了若干条笔记,却都反响平平,小红书的“流量密码”令人难以捉摸。

就在犹豫着不知该如何继续的时候,我突然看到一位知名读书博主发起了共读一本书的活动。这位博主推荐的书都是原版的英文名著,但有不少读者觉得读英文书难度大、门槛高,便退而求其次选择了中文译本。于是,如何挑选合适且喜欢的译本成了一个大问题。

看到这样的需求后,我便想制作一条对比不同译本的小红书笔记。我在书店、图书馆搜集了不同译者翻译的版本,然后就书中同一段话的不同译文进行了对比,并将不同版本的封面、译者和出版社一一对应,还提供了图书的开本、装帧形式、用纸等信息——这些专业内容正是一个图书编辑小红书账号的特色所在。

笔记一经发布,迅速受到大家的喜欢,我的小红书软件甚至被不断增加的“赞、藏、关注”卡到闪退——这篇笔记成了“爆款”。

尝到甜头后,我连忙趁热打铁,将近期在小红书上关注度较高的几部外国文学名著,如《战争与和平》《安娜·卡列尼娜》《傲慢与偏见》等逐一进行译本对比分析,进一步巩固账号优势,积累粉丝。

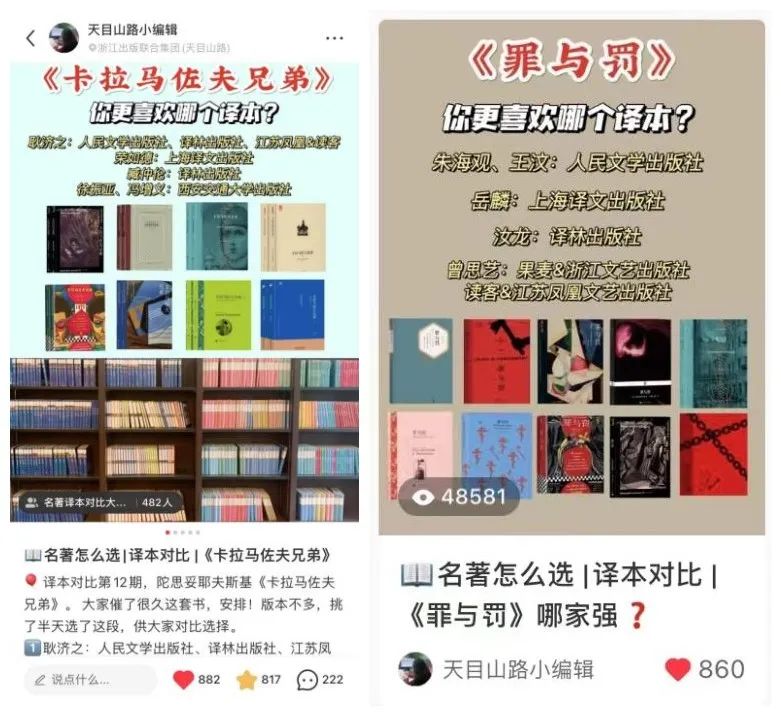

截至目前,外国文学名著译本对比系列已经发布了43篇笔记,其中《罪与罚》已被近5万人阅读,而《卡拉马佐夫兄弟》收到了近2000个点赞、收藏和评论。除此之外,为了增强粉丝黏性,我还创建了译本讨论的群聊,目前即将达到500人的上限。

事后复盘分析时,我总结这一系列的笔记之所以成功,正是切中了编辑做选题的几大关键要素:第一,捕捉热点话题,敏锐地进行选题策划,同时得益于小红书平台短、平、快的特点,我能够快速地将想法落地,从而牢牢把握住了热点的时效性;第二,从读者的角度出发,以回应读者需求为第一要义,而不是简单地把小红书当作朋友圈;第三,就像做书不喜欢单打独斗、套系丛书更受欢迎一样,小红书的选题也需要有系统性、可持续性,这样才能立住人设,得到更多目标粉丝的关注。

发挥编辑能力,把握种草平台的“利他性”

在做了一段时间有持续生命力的爆款后,我又开始蠢蠢欲动,想要做一些新的尝试。毕竟“一招鲜,吃遍天”的时代已经过去了,正如一个出版社即便有王牌镇社产品,也要不断挖掘新的产品线一样。

我们平时在策划选题和写新书文案时,要挖掘读者的痛点,迎合读者的需求。在“种草”平台小红书发笔记,利他性的重要性更是不言而喻。

如何最大程度地发挥笔记的利他性呢?我对小红书平台的推荐机制进行了深入研究。这几年,电商、直播、社群等渠道如雨后春笋,正如不能简单粗暴地用同一本书、同一份文案去打动不同平台和类型的受众一样,适用于抖音、视频号、B站的内容也未必适合小红书。因此,不仅是做书,做自媒体账号也要结合不同平台的特点,有针对性地独家定制。

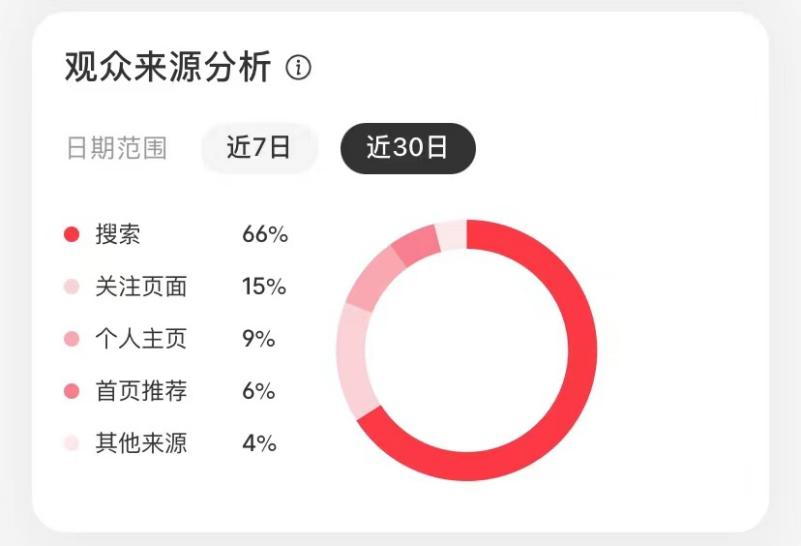

小红书笔记被人看到的途径可以分为关键词搜索、个人主页、关注页面、首页推荐等。短暂的曝光靠的是后两者,而持续性的关注则要靠关键词搜索。

打个比方,我们在电商平台买书,除了直接搜索书名外,一般会根据需求输入关键词,比如:作文、注音、绘本、小学一二年级等。作为种草平台,小红书现在已被许多人当作搜索引擎使用,利他性就显得尤为重要。如何让人在遇到痛点、打开小红书寻求帮助时,正好搜索到你的文章,这就是决胜的关键。

译本对比系列其实就是利他性的很好体现。当人们纠结、犹豫,不知道该选择哪个译本的时候,就会用书名、作者名、译者名、出版社名和关键词“译本”进行搜索,这时我的笔记就会出现在他们的视线中。这考验的其实就是编辑提取亮点和撰写文案的能力。

根据这一思路,结合实际编辑工作,我又策划了“编辑小课堂”栏目。在平时工作中做一个“有心人”,将遇到的问题和经验记录下来,整理成系统的笔记。如今,无论你是想要搜索图书出版流程、出版业宝藏公众号、编辑需要的工具书,还是如何成为一名图书编辑,都能在搜索关键词后看到我的笔记。

这些笔记虽然已经发布了几个月时间,但搜索关注量仍持续居高不下。比如《出版编辑必须拿捏住的公众号》是2022年12月发布的,已过去了4个月时间,几乎不再有首页推荐的机会,但仍不断有人点赞、收藏。目前已经收获了4400个点赞和收藏,是译本对比系列爆款笔记的两倍多。

近期,我又对图文笔记进一步优化升级。封面方面,采用了饱和度更低的底色,使其看起来更加柔和;配图方面,如果所列图书是套系的话,就补充丛书图片和资料;排版方面,用更多的段落代替长句,使得阅读起来更有“呼吸感”;段与段之间用标点或者符号隔开,使得不同译本更有区分度,一目了然;提到出版社、出版公司或作者时,我会查询他们是否有自己的小红书官方账号并在笔记中直接@,给读者提供关注渠道;充分利用小红书平台的互动组件,每条笔记都关联抽奖、群聊之类的功能,提高账号的吸粉能力;增加话题#,进一步提高曝光度和搜索量……这一次又一次的升级、优化,不就是我们的图书改版、修订吗?

所以,别看只是简简单单、不到1000字的一条笔记,其实方方面面都经过了精心设计。但所幸编辑本来就是杂家,无论是选题策划、市场调研,还是撰写文案、营销推广,都和日常编辑工作有异曲同工之妙,我们所要做的就是迁移并灵活运用做书的相关知识和技能。

搭建编辑人设,让软植入自然发生

经过上述探索之后,我积累了一定量的粉丝,账号也逐渐步入正轨,接下来的重头戏便是如何宣传推广自家图书了。

其实我之前也做了几期童书的译本对比分析,比如我们浙江少年儿童出版社有一套任溶溶先生翻译的《安徒生童话》,颜值超高、质量上乘。但家长们似乎不太注重童书译本的选择,这一形式收获的家长关注度比较有限。于是我又动起了时下流行的plog和vlog的主意。

plog是用图片、照片的形式记录生活以及日常,vlog则是通过视频。这二者在小红书上受到极大关注。当然,普通人分享普通的日常生活并没有太大吸引力,用户会感兴趣的内容往往来自陌生领域,比如陌生的行业。教师如何处理学生间的矛盾、大厂程序员的时间管理大法、同声传译在会议现场的工作实录等,都能够带给人新奇感。那么,图书编辑的工作自然也能激起用户的好奇心。

在做了许多市场调研后,我立刻购入了多种手机支架,学习如何拍视频、使用剪辑软件,开辟了全新的“图书编辑的打工plog”和“图书编辑的打工vlog”专题。看似都是日常工作的记录,但其实每条笔记都蕴藏着不同主题和实用技能。

比如,拍摄整理已出版图书的稿子时,我会分享整理技巧和工具;拍摄校对画面时,我会分享编辑常用工具书《现代汉语词典》,以及如何给已经磨损得厉害的字典包封皮;拍摄上班前20分钟的准备工作时,我会分享自己做工作笔记的方法。

同时,很多笔记还隐藏着“大彩蛋”——植入了我社图书的“广告”。毕竟编辑的日常就是和书打交道,这也正是我发此类笔记的真正目的。

在提到查阅知识性资料时,我让《恐龙争霸》成为画面的主体;在收拾办公室茶几时,自然就会整理起刚到的样书《童小萌诗词奇遇记》;整理书稿的那一期,3分半的视频里,由刘慈欣和董仁威主编的《我们的元宇宙 少儿科幻精品书系》就出现了整整2分钟……最近,我更是直接为精心打磨3年的新书——《国之脊梁——中国院士的科学人生百年》制作了好几条视频,从新书发布会的筹备到开幕,带领大家直击北京图书订货会的台前幕后。和大部分读书博主直接拿着一本书推荐不同,我从图书编辑的角度,将一本书出版前前后后的所有工作,用plog和vlog的形式记录下来。

一方面,可以满足普通读者对出版行业和编辑职业的好奇心,让他们了解我们的工作内容;另一方面,这样的“软植入”能增加图书的曝光度,让读者看到出版从业者做书的用心,知道选题的通过要经历重重关卡,字字句句校对、插图反复调整、封面几易其稿,这在无形中就提高了读者对图书品牌和出版社的认可度。

当然,植入本身就是“种草”的一种形式,也能达到很好的推广效果。

写在最后的话

接到采访提纲后,我开始回顾总结这500多天的小红书历程,才发现做书和做小红书原来竟有着如此多相似之处。其实这些在平时编辑工作中积累的经验和能力,已经在潜移默化中成了一种本能,只不过在运营小红书账号时,正好无意识地将这些技能运用出来了。

为了适应如今越来越快的市场节奏和日益频繁的变化,编辑们不得不随时准备切换身份。但无论是做写手、营销,还是做主播、达人,所需要的能力其实我们在编辑工作中已经熟练掌握了,所要做的只不过是改换视角、调整思路,适应新平台的调性和特点,不断与时俱进,与平台共成长。

所以,不如就试着从编辑的角度,把小红书当成一本“书”来用心制作,没准你就能做出爆款!

(本文编辑:白辑瑞)