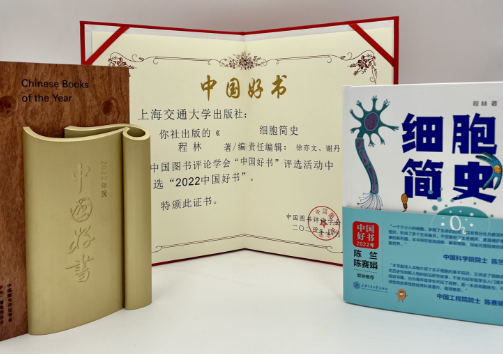

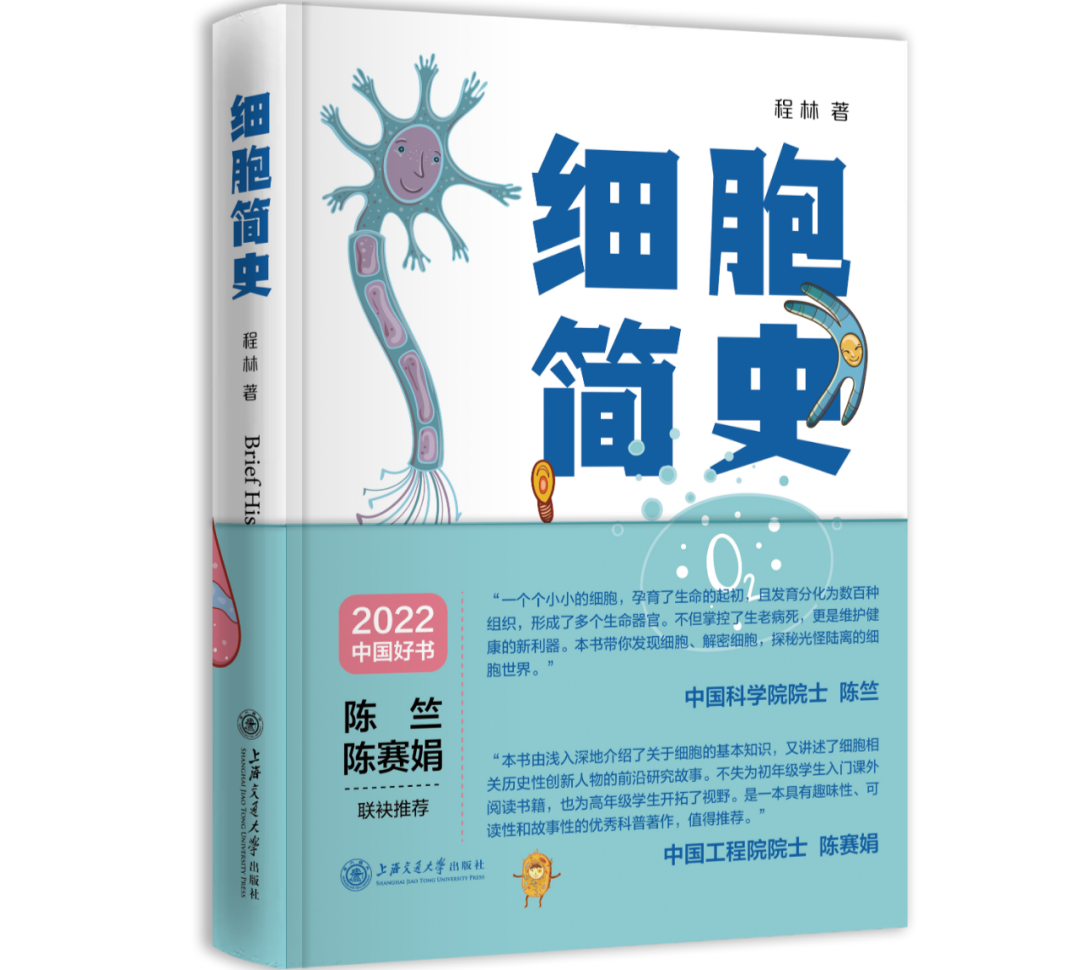

《细胞简史》上市有一段时间了,从2022年1月正式出版,上市6个月,便获得2022年7月“中国好书”和2022年“上海市优秀科普图书”等多项荣誉,且在“大众读书榜”“书香上海”等多个平台受到大力推荐。作为责任编辑,我感到非常荣幸与开心。

至今,这本书修订、重印了两次,简化改版了一次。书和原稿依旧摆在我的办公桌上,在空闲之余,便会翻阅它,深刻体会了古人“书读百遍,其义自见”的意思。这篇手记也构思了很久,修改了很多遍,感觉还没有结束。

在编辑出版《细胞简史》的过程中,我深深感到:一本好书,绝非一人之力能做成。在本书从策划选题到出版面市的短短6个月里,编辑团队全力以赴,也获得出版社内多方面的支持,从书记、社长、总编的悉心指导,部门编辑同事的审读讨论,宣传部同事的积极推广,到营销、网络发行等部门的市场建议,再加上总编办、美编室、整理室、出版科等多个部门的协同合作,终于迎来了本书的面世,在此也向所有帮助我们、支持我们的同仁致以诚挚的感谢。

回首

初见作者

还记得那天是2021年7月7日,晴。中午一点多,我们医学分社社长王华祖老师叫我一起去一楼咖啡厅见一个作者——上海交通大学医学院附属瑞金医院、上海血液研究所程林教授。

之前他曾联系我们,说想在上海交通大学出版社出版一本细胞方面的科普书。因为我是中国医学科学院&北京协和医学院微生物与生化药学专业的博士,还有上海交通大学生物学博士后的经历,担任本书的责任编辑最“对口”不过了。

这天,书稿的内文撰写和图片绘制工作全部完成了,程林特地来出版社当面洽谈出版的具体要求和细节。我也在初步看了书稿后添加了程林的微信。

第一次与作者见面

初识书稿

程林交的书稿图片和文章是分开的两部分,图片压缩文件特别大,687M。下载图片的时候,我快速浏览了文字部分,一共20篇文章,初读的感觉是虽然写得很有趣,但口语化程度比较高。看文字感觉程林教授是个“话唠”,和他本人内敛的样子完全不一样。

记得我读第一篇文章《细胞的发现》,2000字过后,主人公列文虎克才姗姗来迟。而且程林教授有一个习惯用语“当属”。整本书的高频词除了“细胞”,“当属”也出现了不下20次。

程林不光描写了细胞的发现、细胞的构造、细胞的种类,还写了细胞科学发展历程中每一位相关的科学家,更把当时整个的历史大背景勾勒出来了,让人读起来直呼过瘾。

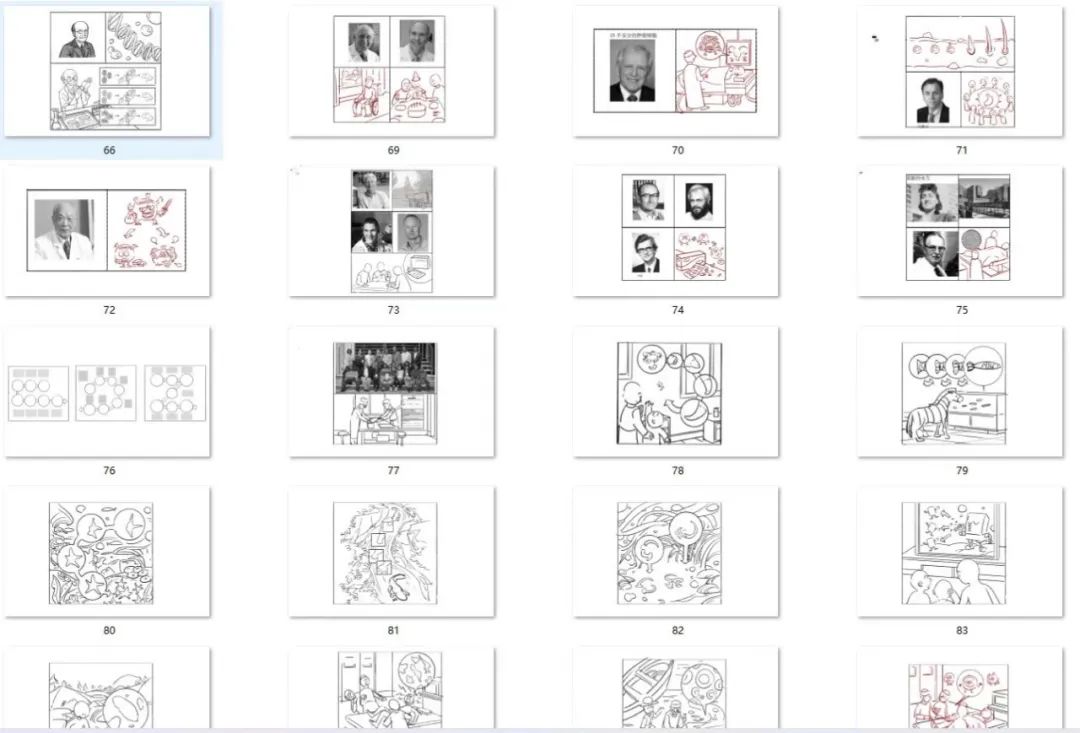

最让我惊喜的是,当我在电脑上打开687M的图片压缩包,看到100幅配图,我一整个震撼住了!这100张图,有单幅的、两幅的,还有三幅、四幅共同组成的,每一张图片都绘制得栩栩如生,尤其每一位科学家的神态都惟妙惟肖,充分展现了科学家的睿智。

后来和程林交谈,才知道他为了绘制这些插画,付出了巨大的努力。每一张图片,都是先找到大量的相关资料,自己绘出初稿,再让绘图老师瞿子健修改,通过每周一次的线上交流,逐一完善细节,尽善尽美地展现图片的真实性和科学性。这些图片也让我叹为观止,看到了细胞的另一种风景。

画家记录的部分初稿

灵光乍现:点睛之笔——简化书名

起初,程林把这本书叫做《生命的尘埃:细胞的探索与发现》,作为一个敬业的细胞科研工作者,他对自己所研究的生命科学充满了敬畏。细胞是组成生命体的最小单元,每一个细胞、细胞器或细胞现象的发现者都是一个个普普通通的人,二者均是大千世界和历史长河中的沧海一粟,犹如生命的尘埃。然而,在每一粒尘埃背后,均有着自己的故事,这些大大小小的故事构成了本书的主体,于是他想到了这个书名。

王华祖社长提出书名过于复杂,正好我们刚出版了一本《临床试验简史》,觉得两本书的写作风格也比较接近,于是建议将书名改名《细胞简史》。

作者修改书名

出版经过

敲定了图书的出版要求,签好合同后,我就着手一边安排图书的初审,一边联系美编设计封面,寻找适合本书的内文版式。

一拍即合:神来之笔——封面设计

随着书名的敲定,书的主题和风格也就基本明确了。程林的初衷之一是要出版一本关于细胞的科普书,初衷之二则是要将它做成精装版。于是,我带着初稿找到了合作多年的美编孙敏老师。一本书如果想要以最精彩的方式呈现在读者面前,绝对离不开一个与编辑心灵深度契合的设计师。

这本书的封面设计也是我回想整个出版流程中最省心、最顺利的一个环节。作为一部以文字为主的科普书,我觉得封面既要有趣,又要能吸引读者,还要简洁大方。(我一般就是这样和美编提要求的,偷笑~)

我先根据内容从图库中找了四五种风格、共十几张图片,和程林初步沟通,选出他喜欢的风格后,再让美编着手设计。最后选用了最具代表性的神经元(蓝色)、柱状上皮细胞(粉色)和红细胞(红色)为主图,再加上几个小的淋巴细胞(紫色)图,封面一下子就通过了我和作者的要求。

这里有个小插曲:一开始让孙敏设计时,忘记告诉她是精装还是平装,她先做好一个对颜色和样式都很满意的设计后,发立体封给我看效果,我直到看到平铺图的勒口才发现设计成了平装,然后专门跑去美编室告诉她要辛苦她再改精装。结果她听了当场兴奋地蹦起来,都忘记她自己那会肚子里还怀着大闺女,告诉我这本书要是做成精装,可太漂亮了,堪称完美!

哈哈,我第一次没有因为改封面装帧被美编“批评”。再经过一些细微的修饰和打磨,封面直接就定稿了。最终封面也受到了市场的肯定和读者的一致好评。

与作者沟通封面选图

美编设计的封面初稿

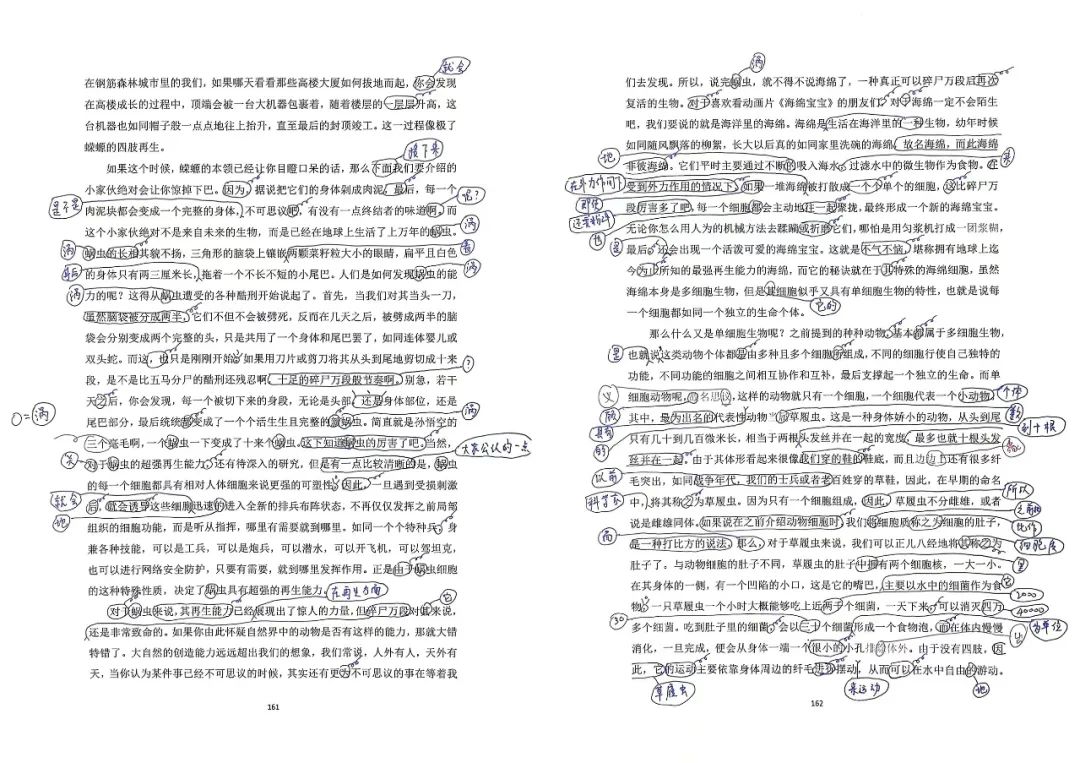

初审:玉不琢不成器,精心打磨语言

身为编辑,我们深知:好稿子是精心加工出来的。一般作者的稿子需要深入加工,优秀作者的文稿同样有提升的空间。我们的初审上海交通大学医学院临床八年制博士徐亦文把文字逐字逐句推敲,确保行云流水般顺畅。编辑起文字来也大刀阔斧,初审过去,整本书稿的改动非常大,一度成为排版老师的“噩梦”。

初审徐亦文加工过的初稿

复审:好文章是改出来的

爱好由来下笔难,一诗千改始心安。等到清样排出来,我发现还是有很多读起来拗口的地方,每读一次清样,都能发现新的问题。程林教授是一位科研工作者,也是一个很憨厚直爽、醉心科研的人。平时习惯了写严谨的论文,对于科普创作,虽然态度极为严谨,每一处知识点都力争准确,但由于细胞科学的研究,涉及很多伦理、法律等方面的问题。我们在文稿编辑过程中,也把严谨性、科学性摆在第一位。有时候改稿改得很痛苦,我就会边改边发消息询问作者,很多次甚至是在下班的路上,我们会发语音讨论书稿的内容,而我也有幸听他一遍遍讲述了细胞的故事。

我复审的清样

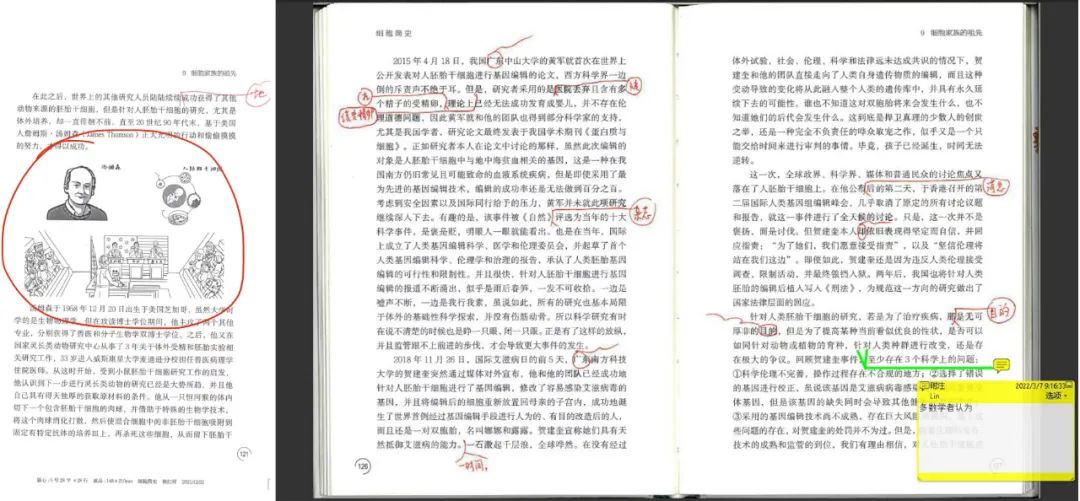

终审:着眼全局,从大到小,从整体到局部

本书的终审是我们分社社长王华祖老师,他也是细胞生物学科班出身,同时还是一位非常专业的编审,他打造的好书不胜枚举。他从大处着眼,对整本书做了把控。有一些与我国法律相悖的观点,如基因编辑等,都做了适当的调整和删减。本书面世后,程林直夸我们费了大量心血。

除有基本的初审、复审、终审流程,本书的审校次数多达6次,除了徐亦文老师和我两个责任编辑,医学分社副社长郑月林老师把关做了全书质检。我们部门的其他同事也都参与了本书的编辑工作。齐心协力、群策群力,深刻阐释了“团结就是力量”。

排版:好事多磨

接近年底,各排版工作室都很忙碌。本着不求最好,但求最快,麻利地将书稿发去排版了。本书排版的过程可谓一波三折,光是核红就颇费了一番功夫,从拿到被编辑改得“面目全非”的纸样,排版老师就在诉苦,校对工作太繁重。后期又反复调整每幅图的大小,过程中也出现了不少排版的疏漏。幸好紧跟着就修订重印,越来越完美。

喜悦

《细胞简史》上市半年后,获评了2022年7月“中国好书”,同时,程林也带来一个好消息,本书入选了“上海市优秀科普图书”。那一天,我有一种自己的孩子成才了的感觉,感受了浓浓的喜悦之情。

2022年8月19日,喜事成双

超越

院士联袂作序推荐

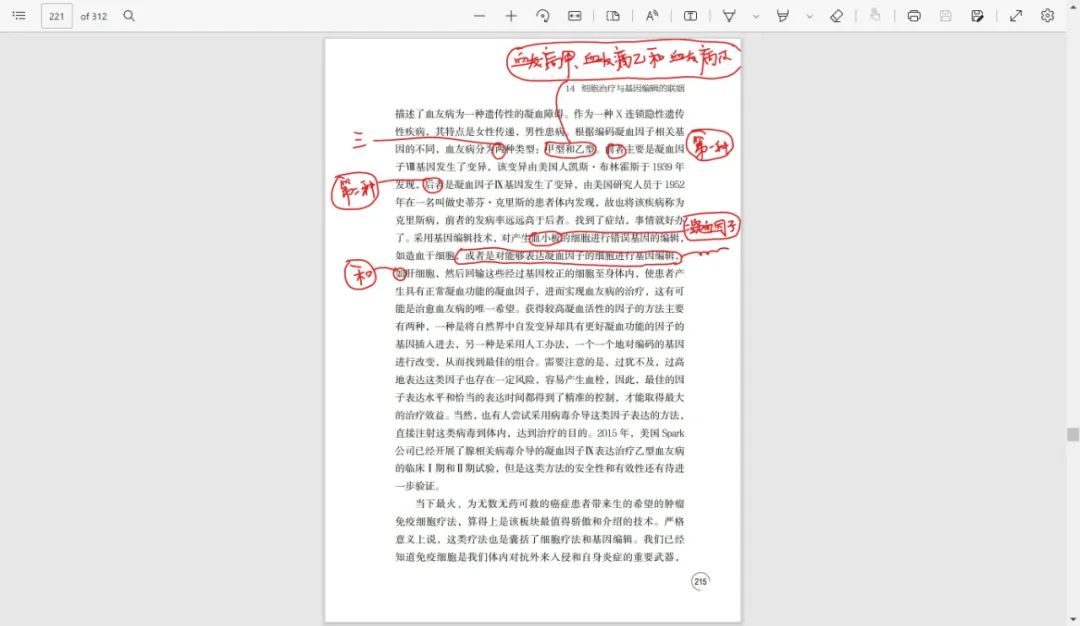

本书定稿后,程林也将书稿送给了瑞金医院、血液研究所的前辈——中国科学院院士陈竺和中国工程院院士陈赛娟伉俪,并得到两位院士倾情作序推荐。同时,陈赛娟院士还仔细阅读了本书,指出书中关于血友病分类的错误。

两位院士作序推荐

陈赛娟院士指出血友病的错误

专家审读

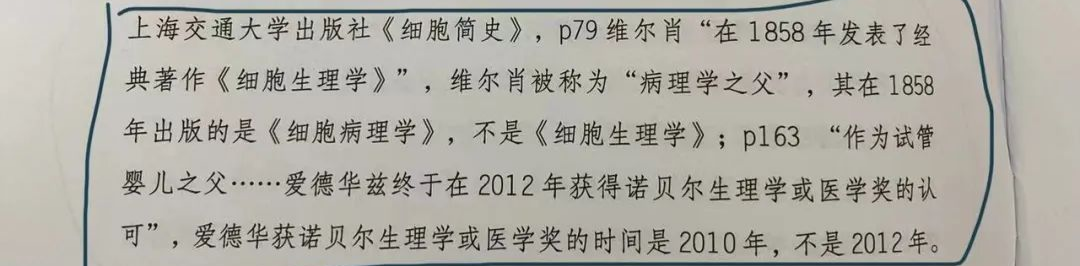

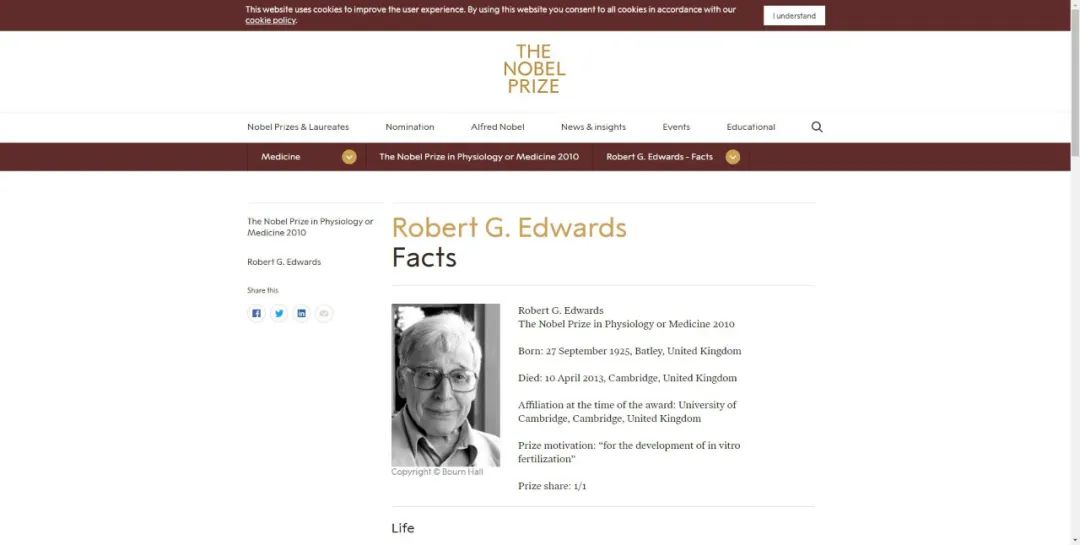

2022年1月初,我在学习《上海出版审读月评》2021年第12期时,忽然发现“阅评”板块的一篇文章《2021年下半年沪版图书审读情况综述》,便请审读专家审读了《细胞简史》,他指出了书中存在的两个差错。我立马翻开样书,找到相应位置,上网查找资料,同时也联系程林核查,结果真的是我们疏忽了。这个发现也让我感慨,做一本书真的要认真反复修改。

《上海出版审读月评》2022年第12期审读意见

核查专家的审稿意见

未来

《细胞简史》的出版远不是结束,而是开始。《细胞简史(图文本)》也已经在路上。

世界上永远没有完美,但恰是有了许多的不完美,才让一切有了更多的可能!就如同细胞每一个重要发现,都经历了成千上万次的实验,我们无惧失败,永远追求卓越!

(本文编辑:白辑瑞)