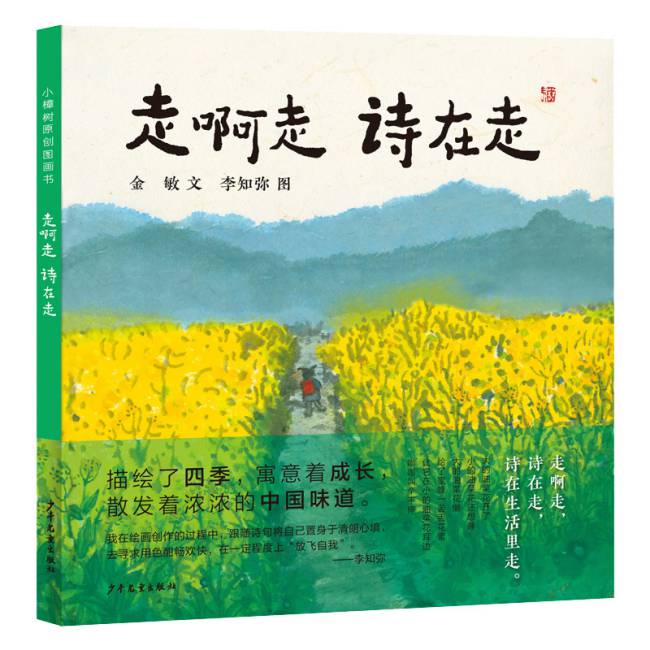

绘本《走啊走 诗在走》自去年秋天出版以来,受到了读者和专家的广泛关注,入选了诸多图书榜单:

妈妈的选择·2022中国原创好绘本十佳

百道网好书品读2022年月度绘本榜

2022“带一本书去旅行”人气好书

《出版人》2022书业年度致敬图书

第八届“新青藤”寒假童书榜

第三届“童阅中国”原创好童书年度入围100种

第三届儿童文学新书榜·提名作品

2023 “我最喜爱的童书”150强

第31届全国图书交易博览会少儿阅读节“百种优秀图书”

金敏 文 李知弥 图

少年儿童出版社

在图书出版一周年之际,我们整理出几篇创作背后的故事,分享给喜欢这本书的读者朋友,上一期我们分享了本书文字作者金敏老师的创作谈。

正如读者的留言:“灿烂、自然、宁静、悠远,那块地就像洒满阳光,就像奔跑的童年,光看封面,就能感受到纯真与美好。”

本期,我们将对话本书图画作者、水墨艺术家李知弥老师。他的图画,与诗歌字里行间散发出的田园气息相得益彰,使得全书呈现出了一幅中国的、自然的、优美的画卷。

李知弥

李知弥,当代水墨艺术家,现居上海。“活在当下,画在当下”。他已经把画画当成了生活中的一部分,就像是一顿饭、一壶茶一样,随意自然。笔墨纸砚,方寸之间,成就他的小天地。他的画作“生活”“喜悦”“温暖”。线条、光影、墨色都有着莫名的让人感动的力量。现出版有《时辰》《知弥先生心画》《常相知》《君自故乡来》《万物与我》等画集,《周作人文集》《朱光潜书系》《美丽诗经》《上海小吃指南》《山野清风与明月》《幸福就是一家人共度三餐四季》《爱——外婆和我》《走啊走 诗在走》《像草木虫鱼一样生活》《蔡澜人生大玩家系列》等插图绘本。

对话作者:我没有刻意坚持,每天写写画画就是我的生活

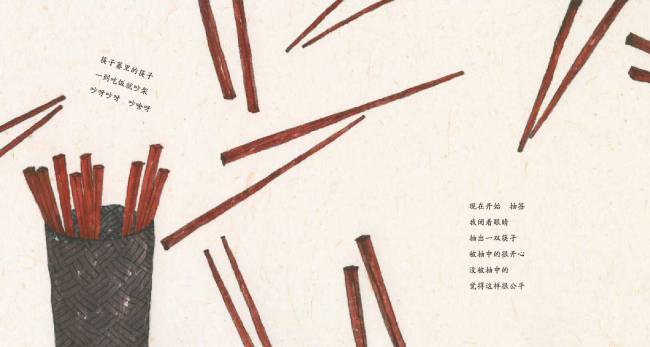

图片选自《走啊走,诗在走》

Q:听说您的绘画数量惊人,如何做到数十年坚持每日创作的?

答:其实我没有刻意坚持,每天写写画画就是我的生活。绘画是自我的情绪表达,开心也画,不开心也画。不用想太多,自己觉得舒服就好,因为艺术和文学很多的时候是一种无用的东西或无用的状态,是生活的佐料,是乐在其中,是对生活的调节和滋养。该干活儿干活儿,该吃饭吃饭,然后再去做一些喜欢的事情,就像一种奖励。

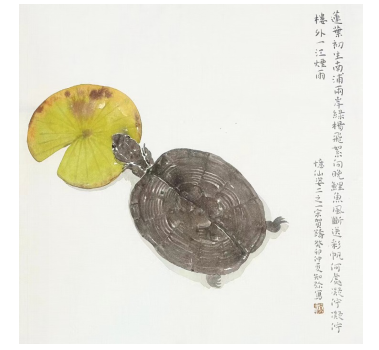

Q:您平日的创作常以古诗词配画,是什么样的感受呢?

答:很多时候是因为喜欢一首诗,就会想如果在当下的风景里这个诗会是什么样?有时候也会先画出一些图形或者画面,然后思考古人的感受是不是和我现在也是一样的心情,就自然地用上一些较为经典的古诗词。我时常觉得经典的古诗词,确实是超越时代的。它们简约、唯美,今天我们很多想说又无法言说的心里话,其实古人都说过了。

Q:您觉得诗和画是什么样的关系呢?

答:诗是黑白的文字却有彩色的想象,画常常是彩色的,也可以抽象成诗句。所以,诗和画,画与诗,在看得见和看不见的部分,本身就有着某种奇妙的互动。当然,如果有具体的、相得益彰的画面来承载,那么诗意的放飞可能会更加丰盈。

Q:电影对您的创作有影响吗?

答:我小时候也喜欢看动画片,比如《孙悟空》《三个和尚》《米老鼠与唐老鸭》,长大后喜欢看一些文艺片,国内外的都有。这些影片主要是画面美,另一方面在美的画面背后隐藏了很多看不见的、会触发联想的、和情绪有关的东西。我会试着去感受这些,然后把自己的所见所思所想带回纸上,用水墨的方式表达出来,这是我的一种习惯。

Q:绘本创作和平时的创作有什么不一样?

答:这是两种不同的状态。平时的创作就像写日记,今天遇到什么事,遇到什么人,我就把它记录下来,然后表达自己的情绪,比较个人,比较自在,更加开阔,更加无拘无束。而绘本创作更像答题,有一些挑战性,需要主动去靠近文字、理解主题,需要思考,需要更多沟通与交流,以及补充相关知识,这对我来说也是一种很有趣的事情。

莲叶何田田 纸本水墨 2023

往前看,做一些积极、有意义的事情,在新的路上看新的风景

与孩子们在上海嘉定图书馆互动

Q:《走啊走 诗在走》是您首度全新创作的绘本,是什么让您接受这次挑战?

答:时代不同了,人的审美情趣、生活感受都在发生着变化,我也希望自己可以尝试新的表达,有所突破。绘本创作对于我来说更像跨界学习,一直处在思考和探索的过程中。

我特别喜欢金敏老师的诗,其实越简单的表达越不容易,而且这些文字里有特别美妙的部分。金老师的景象描写也很特别,文字是用黑白来塑造画面,读他的诗,我脑子里会不断有各种画面出现。另外,文字所描写的也是我的生活,我小时候的生活。

Q:在这次绘本创作中,经历了哪些关键时刻?

答:创作中和出版社的编辑老师一起探讨,有许多难忘的细节,不停地修改,不停地调整,如何融汇贯通,让图文达到一个较为和谐的状态,和编辑老师有过很多这样的碰撞。

金敏老师的诗,不仅具有想象力、儿童诗特有的意境,还蕴含着很多哲理和人文情怀,我希望画面可以去表达和诠释这些部分,特别是真善美的部分。

所以,有时候一幅作品会修改很多遍,但是这个调整和修改也是一个学习和进步的过程,让我更好地体会文字创作者的想法或者说内在的精神核心的部分,使得图画更加贴近诗歌的文字。

Q:您是否带着四季更替的限制或者框架去创作这本书?

答:四季更替,对我来说,倒不是限制,它是一种顺应。四季里有不同的色彩、不同的声音、冷暖感受……会让人产生不同的心情反应,我会捕捉这些变化,顺应这些变化。

在我平时的作品中也常常能看到这些,我画过好几套关于二十四节气的作品。另外,对于从小在农村长大的我来说,四季变化和节气都是重要的生活体验。

Q:本书中的图画大多以特写的视角呈现,您是怎么考虑的?

答:每个人的视角不一样,特写虽然聚焦于某一点,但往往更直接,也更有力量。比如在有限的篇幅里面,把什么都扔进去,就会显得没有重点;有时候以点带面,反而可以引发更多的想象空间。当然,这也许是我个人的创作习惯吧!对,我认为有些特写本身就是亮点。

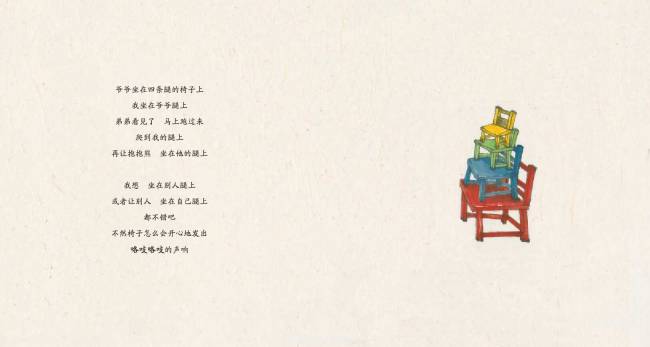

Q:是怎么想到用叠椅子的场景来表达祖孙同乐,这么棒的点子的呢?

图片选自《走啊走,诗在走》

答:如果我们小时候和爷爷或外公一起生活过,就会知道祖孙之间常常会做一些有趣的事情,比如叠椅子、叠石头,叠馒头、叠包子……其实,就是利用唾手可得的物件,让生活变得有趣。可以用它来做游戏、讲故事,还可以赋予它生命和想象,当然也会有诗意,这大概就是以物来连接情感的状态吧。画面的趣味是灵动的基础,祖孙俩儿的面貌该用什么来表达?可能他们互动的那个点,就是很鲜活的一个部分。

如果家庭给予充分的支持和鼓励,孩子就可以通过绘画去打开另一个世界

Q:您说这本书描写的也是您小时候的生活,可以具体描述一下吗?

答:童年的时候,我在农村生活。母亲是家庭妇女,不仅要干农活,还要操持家中的里里外外。我家里就有鸡呀、狗呀这些家畜;我也经常会去田野里玩,河流、花草、农作物、农忙景象、春夏秋冬……这些对我创作的影响都很大。

农村生活对我是一种非凡的体验。尤其夏天,雨水多的时候,在池塘旁边,烂泥里面,看蜻蜓啊,抓泥鳅啊,就很有趣。这本书里,其实就贯穿着这些有趣的事情——捉泥鳅的时候,旁边可能就有蜻蜓在飞;毛毛虫呢,我们还可以近距离和它互动……这些东西就在我们小时候,在农村那样的环境中。

Q:您提到了母亲,那父亲在您的成长过程中起了什么作用?

答:我的父亲是老师,他为我打开了另一个世界。因为父亲教书的缘故,家里就有很多书,也少不了笔墨纸砚。做教师的父亲,会教我写字,背古诗,写文章,讲道理……这些最初的文化启蒙对我的成长起到了很好的作用。

我觉得家庭环境对一个人的成长是很重要的,父亲一直都很支持我画画,在材料上也是尽可能满足。我在父亲的鼓励下,慢慢积累和成长起来。所以,我现在的作品里有很多怀念的部分,主要描绘了小时候的生活。

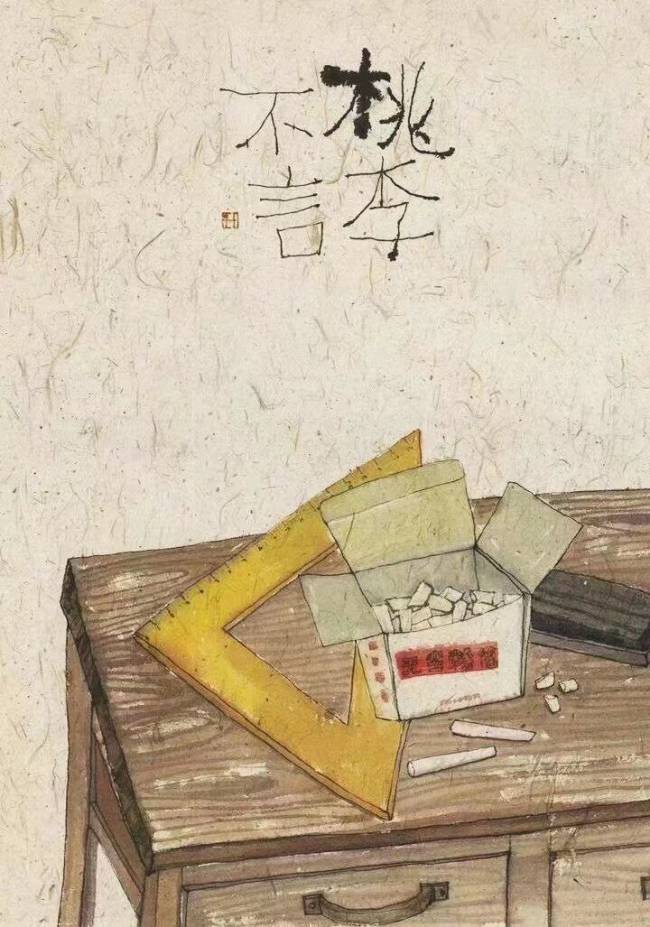

桃李不言 纸本水墨 2018

Q:您是什么时候发现自己特别喜欢画画的呢?

答:其实,我和大部份的孩子并没有什么不同,孩子们在很小的时候都喜欢涂涂画画,我也是。后来,画画对我来说,也不是坚持,是我的这种涂涂画画,在父亲的支持和鼓励下,慢慢变成了一种有意识的学习。

而很多孩子,可能因为家务事或学习等原因,慢慢减少了画画的时间,但我一直没有间断过,不管在人生的哪个阶段,好像已经习惯了这种涂涂画画。有时候我们把才华等同于技巧,其实人天生的那部分就是才华,当你打开自我本能的时候就会很享受。

Q:您小时候也没有美术培训班和培训老师吧?

答:对,八十年代的中国农村,很少有美术培训班,也很少有专业的培训老师。但我的小学有美术老师,中学也有美术老师,他们对我都比较照顾,给了我很多书籍。因为父亲是老师,学校对我来说可以说是半个家,从小在学校里长大,所以学习的氛围比较好。

Q:在您的绘画学习过程中,还有什么比较重要的因素呢?

答:我从能够握笔的时候就开始乱涂乱画,到了五六岁的时候就开始写毛笔字。我会把家里的书拿来临摹,比如《芥子园画谱》《三希堂画宝》等,也经常画小人书里的孙悟空、猪八戒、仕女图之类。

我觉得连续性还蛮重要的,当你画得多了,自然就精妙些,自然会被夸赞,小孩子被夸赞总是开心的。其实,孩子们天生就爱涂涂画画,如果家庭可以给予充分的支持和鼓励,他们就可以通过绘画去打开另一个世界。

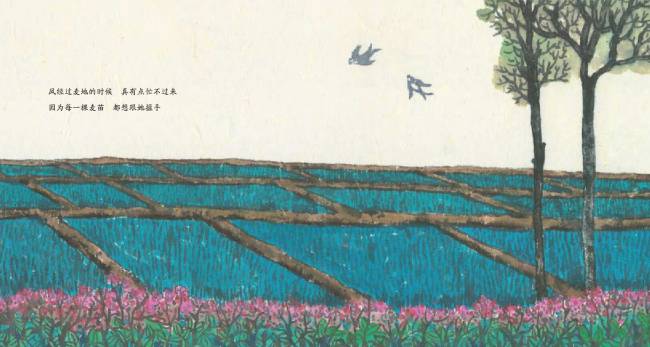

图片选自《走啊走 诗在走》

(本文编辑:李富阳)