编者按:辞职“躺平”一年后,金珂决定开一家书店。不到10平米的小空间,大约1000本书,大部分是女性主义题材。网络上关于女性主义的论争纷纷扰扰,但在这个小空间,她却发现,平静和理解是有可能达成的。

大概在1个月前我在微博上注意到成都开了一家女性主义书店。这几年,随着女性主义议题的火热,无论是出版界还是影视界,似乎都在赶这趟“热闹”。但我们也不得不承认,女性主义在不断得到认同和实现启发时,也面临误解、非议和攻击,而这种声浪在网络上尤为严重。更复杂的是,当一件事情成为话题时,往往会出现两拨人:单纯利用牟取利益的和真的想为它做点什么的。如此种种,让我们面对这类选题时变得更加慎重:无论题材的选择还是书写。

而这家成都的书店之所以唤起了我想要采访的冲动,原因在于店主在小红书上Po出了这样一段话:

开一家女性主义的书店,是因为去年在我对人生感到迷茫煎熬矛盾的时候,是上野千鹤子告诉我“愿意结婚就去结婚,不结婚就独善其身,生孩子固然幸福,想当父母值得祝福,不想当也天经地义”;是温特森说,“在一个女人想厘清自己开启人生的时候,男人可能真的是个阻碍,因为他们实在太占地方了”……这些话语给了我太多的力量,我觉得我不再孤立无援,她们告诉了我身为女性还有很多选择……

从她的话语里,我窥探出了一个女性从自身出发开设这家书店的心情。今年10月初,因为有机会来成都,我见了书店的主理人金珂,我们聊了聊她开这家店的缘起、经过和设想,以及女性主义对她到底意味着什么。另外,我们也想要知道,当一家女性主义书店真的落实到线下,它会和周围的环境之间产生怎样的化学反应。

小书店

金珂的书店叫方寸书店。店名叫“方寸”,可想而知,书店只有方寸之地。为了节约租金,店面是和一家西饼屋合租的,每个月2000块钱。

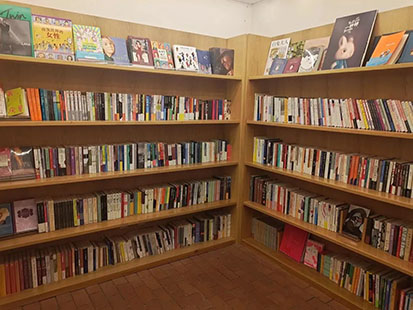

走进去,经过一条只容一人的小甬道就能看到一个不到10平方米的小空间,贴墙呈L形摆着两列书架。据金珂说,架子上摆了差不多1000本书。最上面一层是简明易懂的女性主义绘本,中间几层摆放着许多当下热门或经典的女性主义著作,涉及职场女性、家庭主妇、婚姻、性学、诗集、小说等诸多话题和类别。而在最下面一层,则放着一些艺术书,“怕大家觉得总是女性主义的书,也会有点审美疲劳。”金珂说。

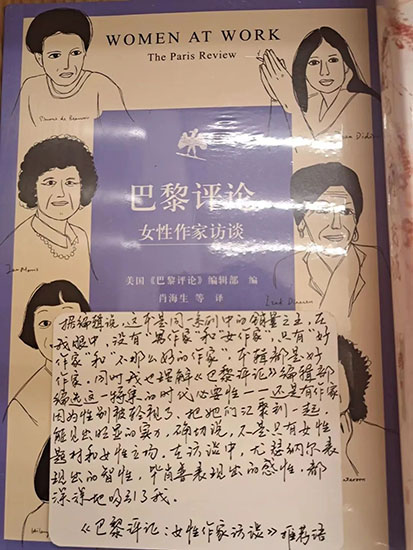

书架的最左边摆着三排一共9本书,都是金珂重点推荐的,分别是:《巴黎评论·女性作家访谈》,无限流小说《她对此感到厌烦》,法国女性主义著作《我,厌男》,费兰特的新作《偶然的创造》,美国社会学家霍克希尔德的《职场妈妈不下班》,豆瓣9.0分的《明亮的夜晚》,揭露网络性犯罪事件的《N号房追踪记》,艾丽丝·门罗的《逃离》,还有一本非常冷门的巴基斯坦女性文学选集《我仍能活得像风》。

9本书上面,有4本封面上都有金珂贴的便利贴,“有好几本上贴的都被别人撕走了。”上面有些是她自己写的推荐语,有些则是书中的摘录。比如,在《巴黎评论·女性作家访谈》的封面上,金珂就写着这样一段推荐语:

据编辑说,这本是同一系列中的销量之王,在我眼中,没有“男作家”和“女作家”,只有“好作家”和“不那么好的作家”,同时我也理解《巴黎评论》编辑部编选这一特辑的时代必要性——还是有作家因为性别被轻视了,把她们聚集到一起,能见出明显的实力,确切地说,不是只有女性题材和女性立场。在访谈中,尤瑟纳尔表现出的智性,毕肖善表现出的感性,都深深地吸引了我。

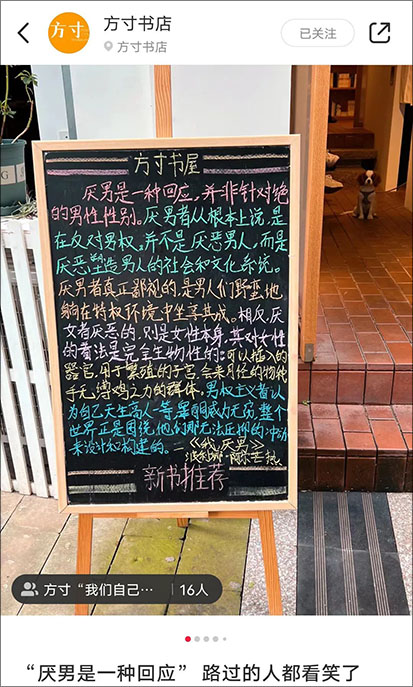

除了这些之外,店里还有很多金珂的巧思:书店的地上放着3个蒲团,是金珂为方便读者看书设置的,“因为只要有人看书她心里就暖得不行”;还有一个有趣的装饰墙,上面贴着金珂自己欣赏的女性比如南丁格尔、海蒂·拉玛、金斯伯格、卡伦·霍尼的照片,爱看的电影比如《芭比》《阿黛尔的生活》,还有她喜欢的一些语录;店里还卖盲盒,88元一套,不过和其他店不太一样,盲盒里的书是可以替换的;差点忘记说了,店门口还有一块小黑板,上面会写金珂喜欢的一些女性主义书籍摘录。

“还有很多事没做呢,我都快忙死了,都没个人和我头脑风暴一下。”我到店里采访的时候,这家小店才刚刚开业两个多月。金珂说从6月份定下开书店这件事情开始,她自己一个人忙活完了书店的选址、设计、选品、图书信息录入、摆放。所幸书店租下的时候不用装修,否则她的任务就“更艰巨了”。不过也因为书店面积足够小,现在的工作量她一个人还能忙活得过来。她说自己“没有遇到什么困难”,唯一的困难可能就是“自己太懒了吧”。

香烟和逃离

我们在方寸书店门口的大遮阳伞下聊天,这个遮阳伞是她仿照周围的咖啡店DIY的,觉得很方便说话。刚见面的时候,她正好和人一边聊天一边抽烟,我过去的时候她立马说,我这边抽烟不影响你吧,影响的话我就把烟掐了。

而关于金珂为什么会开书店的事,某种程度上也和烟有关。

金珂是贵州人,大学在成都上的,对这座城市“有点感情”。在国外读完硕士后,她依旧选择回成都工作,经过激烈竞争,她拿到了成都一家大型金融公司的Offer,在成都这个二线城市可以拿到1.5w月薪。这是个几乎所有人听到后都会觉得“很好”的工作,但是对于金珂而言,时间越长,一些细微的不适让她再也没有办法忽视。

去公司楼下抽根烟,明明不妨碍谁,被中年男领导看到了就会说“一个女生也抽烟”;平时穿件紧身点的衣服,领导也会说“今天穿得很显身材嘛”。这些之外,化没化妆、香水的味道都会成为“那些人”的谈资。“就因为你是女性,所以他们就可以随意地评判你。”不适感不止于言语间,更涉及实际的利益:金珂的一个女上司,在备孕,但正因此,她失去了升职机会。

抛开这些,日复一日的工作内容也让她开始怀疑自己:我到底在做些什么?“举个例子,做个PPT,这个领导让把字体改成宋体;到开会了,另外一个领导又会说,为什么字体不是华文楷体。”9点开始开小会,11点开完小会开大会,到了下午快要下班了又开会。”每天看起来很忙,但她始终找不到意义。

“那你当初为什么会选择入职这家公司呢?”

“怎么说呢,可能还是没有忠于自己吧。”

她在这家公司“熬了”快两年,去年年初,她终于下定决心辞职。那时候刚好是疫情,工作不好找,她也不想打没意义的工,和朋友创业自媒体失败后,足足在家“躺平”了一整年。而这期间,父母催婚的电话却没停过,那时她快30岁,是家里的“重点关注对象”。无论是闲聊,还是问候,不管什么话题,父母都会扯到结婚。她是家中3个孩子的长女,父母要她做榜样。

工作和家庭,是每个人都躲不过去的课题,但对于女性来说,一旦到了固定的年纪,就会面临强烈的“逼仄感”,摆在面前的路就那么几条,如果不选就会迎来指责和非议。那时候她不停地拷问自己:是不是自己太自私,抗压能力不行?为什么别的女性朋友可以忍受性骚扰,可以忍受社会上的种种压力,就自己不行?为什么父母可以走进婚姻,身边的很多朋友也走进了婚姻,自己就是不想结?

金珂说,很多时候,当面临环境与自己的矛盾时,她第一时间就会想去改造自己。念小学,她跟父母去西安,作为一个外地人,她讲不好普通话,也不会当地方言,因此招致了校园暴力。为此她苦学西安本地话,并学会用拳头对抗,“我是一个很擅长改造自己去适应环境的人,但是如果我发现我没有办法为环境做出改变,制度本身也不会发生任何变化的话,我只能逃离。”

发现

从某种程度上来说,是女性主义让她“放过”了自己。“就像橘子不是唯一一种水果一样,人生也不只一种选择”。

“人生不只一种选择”这句话,是她去年底从日本著名女性主义学者上野千鹤子的书《始于极限:从零开始的女性主义》里体会到的。这是她看的第一本女性主义书籍。实际上,在接触女性主义之前,金珂是个不太喜欢女性主义的。受网络声浪影响,被所谓的“田园女权”“打拳”等污名化词汇侵扰,她一直对女性主义并没有很好的“印象”。直到去年底遇到《始于极限》,她形容自己“像是更新了认知”。她这才发现原来女性主义并不是自己之前所听到的那样,是一种“激进的学说”。从那段时间开始,她开始密集地看女性主义的书籍。

时间来到今年的四五月份,当疫情过去,成都的正常生活又复苏了的时候。金珂依旧没有工作,长时间的失业让她觉得自己快要“散了”。她不停地拷问自己:我到底做什么才能开心,做什么东西才会让自己觉得有价值。那段时间,她开始频繁出没书店和咖啡馆,书籍成了暂时的避难所。而也是这段长时间和图书打交道的日子,让她产生了“或许我也能开家书店试试看”的想法。

她不认识什么出版界的朋友,和几个独立书店的老板聊过之后,大概摸清了运营方式,就开始找地方了。机缘巧合之下,朋友介绍了芳华街正要开业的一家西饼屋,他们正好有10平米多余的空间,低廉的租金让她觉得“正合适”。

选址完成后,靠着豆瓣书单和朋友推荐,在三四天的时间里,她完成了300多本书的挑选。边卖边进货,就这样摆满了两个书架1000多本书。她给自己弄了个小程序,一本本录进去1000多本书的信息,包括豆瓣评分、作者、获奖信息、基本内容之类,“虽然没有很多阅读经验,但我总不能面对读者时一问三不知。”

直到现在她也没有什么固定的专业进货渠道,成都一家独立书店的书库、淘宝和后浪出版公司的一个发行,就是她全部的货源。连仓库也非常迷你,在书店背后的一个小房间,大概只有一个小冰箱那么大。她说自己基本是“什么书卖完了然后赶紧去进几本”。

从书店开起来到现在,金珂觉得女性主义的大门才刚刚对她打开。在不断阅读的过程中,她觉得自己弄明白了生活中的越来越多的问题。比如怎么去理解自己的母亲。

金珂的母亲是家庭主妇,这两年,正和金珂的父亲闹离婚。母亲告诉金珂,她不知道自己离婚之后还可以做些什么,也没有自己的存款。这让金珂开始思考,母亲在这段婚姻中到底失去了什么。“她每天都说自己很忙,说这个家里没了她不行,但我真的不知道她到底在忙些什么。”以前她一直觉得母亲做的都是可以被取代的事情,“比如她做饭,那我就想我爸不会自己点外卖吗?她说她打扫卫生,我也觉得我爸可以自己叫人来打扫。”直到她读了上野千鹤子《无薪主妇:以爱为名的剥削》,才发现之前的确对母亲存在很多偏见。

尤其书中对“有偿工作”的定义,让她意识到曾经认为的母亲做的可以被代替的工作,正是她的价值所在。“什么是有偿工作?可以被第三方代劳的,如扫地、做饭、照顾家人,事实上都是有偿工作。”而这些本应该得到的酬劳在家庭主妇这个身份下被无视,她们的工作被认为理所应当和“没价值”。在上野千鹤子看来,这是一群被剥削的女性,而受益的是市场上工作的男性。

家庭问题之外,她也会反思从前的一些事。比如小学时,曾经有个数学老师,总是叫一帮女同学到办公室,“他会摸你,那个时候以为是老师对我们比较亲近。但实际上如果我们早点接触性教育,是可以知道发生了什么的。”

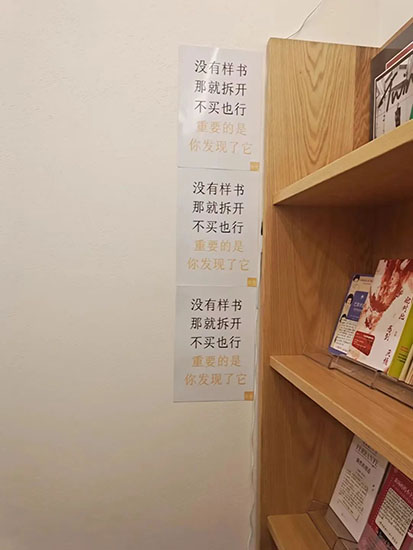

在金珂的书店墙上贴着这样一段话:“没有样书,那就拆开,不买也行,重要的是,你发现了它。”她说自己当初就是在书店偶然翻开的上野千鹤子,而现在,她想让更多人也能得到这种“发现”。

当女性主义来到线下

一直以来,在网络上,女性主义总是伴随着各种攻击。这也让我在来这家书店之前,为它产生了隐隐的担心。事实上,当女性主义真的来到线下的时候,那种剑拔弩张的感觉似乎被削弱了。

金珂并不畏惧在线下做女性主义的表达,前段时间,她在店门口的小黑板上写了《我,厌男》这本书里的一段摘抄,有一些男性经过看到了,也只是笑笑,还有人好奇地走进书店逛了逛。

和她合作开店的西饼屋店主是3个中年壮汉。他们不知道女性主义是什么,金珂也没有给他们“科普”的想法,“就当作一种商业合作就可以了”。她隔几天就会更新门口小黑板上的女性主义著作摘抄,那三个“大哥”路过的时候会看一下,但也不会说什么。“我觉得他们看我可能就像小姑娘一样,觉得挺有意思的。”事实上,在线下,人们更看重实际的效益。西饼屋老板觉得金珂的书店引来的客流大部分都是女性,和甜品的客群重合,所以就合作了。

金珂说自己的书店对男性呈现的还是比较友好的态度,“我开一个性别主题的书店,并不意味着我要隔绝男性,或者摆出一副要吵架的姿态,我觉得那解决不了问题。”“我想,如果女性主义想要发展成我们梦想中的样子的话,也离不开男性的努力。”有些男性会来书店请金珂挑几本书送给女朋友当礼物,考虑到他们自己不太了解女性主义也可能会觉得书贵,她会给他们推荐88块的盲盒,“基本都打6折,比较划算。”也有男生会买给自己看,她印象很深,5个来旅游的广东男孩,说他们喜欢看书,也尊重女性主义,在她的推荐下带走了《秋园》《浮木》《万物的签名》《外面是夏天》《你的夏天还好吗?》。

而和线下具体环境的“温和”互动形成对比的是“不了解”。金珂朋友圈的一些男性,会嘲讽金珂看女性主义书籍,“难怪会找不到对象”。又或者知道金珂开的是一家女性主义书店后说风凉话。在金珂看来,很多对女性主义的误会和攻击都源于不了解,如果自己本身已经向对方提供了一个了解的契机,对方却连静下心来思考的空间都没有的话,那这样的人是无法成为自己的朋友的。“因为这说明他没有自主判断能力。”

希望这家店能是一个生命体

女性主义书店开起来后,金珂发现自己的生活热闹起来了。报纸、自媒体,各种女性主义组织都找上门来。采访她的时候,刚好遇到了两个专门做女性共住项目的女生,其中一个人还是特地从南京赶过来的。

网上有一段简单介绍书店的视频,是一个外地自媒体过来邀请她出镜拍的。“那是背稿摆拍,尬死我了。”金珂说她还是喜欢随意点的聊天,不喜欢“太严肃”。她说自己不擅长讲一些官方场面话,普通交流她可以非常开朗,“和我这种E人(注:Mbti人格的一种,表示外向开朗的意思)交流不用有压力的。”但是,一到正经严肃的场合,她只想埋头不说话。前段时间,有一个公益组织找到她,想让她在一个论坛上“说几句”,但她怎么也克服不了心理那关,到底还是在台下坐着呆完了全程。

她没有成为某种“导师”的野心,对于这个女性主义书店的未来,也没有什么太宏大的想法。刚开始开书店的时候,她给书店定下了10万元的成本,“再多也没有了”。

现在书店的收入已经基本上可以做到覆盖每个月的租金和人工支出了(书店的店员和西饼屋共用,负责收银),对于一家开设时间才不过两个月的书店来说,这的确是一个不错的成绩,实现盈利也指日可待。但她并没有想让它变得更大,“我觉得自己这样就挺好的,书店开大了就是好事吗,未必吧。”实体书店不好做是摆在眼前的事实,她想起自己之前经常去的一些书店,因为实体书生意不景气,所以扩大了咖啡区,以及一些别的品类的生意,非常干扰读者看书。很多书店开着开着就这样背离了初衷。但自己的书店,小有小的好处,“你看我的店里,大家基本都在看书对吧。”

她说自己应该今年一整年都会全职忙活书店的事,至于将来,希望它能像“一个人”那样能自给自足。“它就静静地坐在那里,像一个中介一样,给你介绍各种各样的女性思想。然后它就能靠这样养活自己,不用我们另外的人给它输血。”在她眼中,书店做得再花哨,始终还是书店,它只要静静地待在那里,做好传递思想和力量这件事就够了。

忙活书店的这几个月,金珂觉得自己过得很充实。她说现在她对小书店还有很多想法没落地,比如把它做成自己以前见过的那种日本小书店一样,密密麻麻地全部都是信息。“还是太懒了。”她形容自己“傻乎乎”的,想法很多, 但真正做了之后觉得不好又会撤掉,翻来覆去的。事情琐碎,但她觉得自己非常纯粹,这就已经够“厉害”了:有事情做,有新朋友认识,都是价值。

天色渐晚,又有几个人走进书店,金珂和我挥手作别,她一转身又去忙了。方寸书店亮起暖黄色的灯光,从远处看,好像一颗温暖的心脏。

(本文编辑:杨志敏)