编者按:自媒体平台活跃着大量的读书博主,但真正爱读书、会读书的却寥寥无几。和那些单纯想直播带货的博主相比,@谈亦默和@1379号观察员显得有些“另类”:随心所欲地分享自己喜欢的书;短视频长到快赶上一部连续剧;虽然更新频次不高,但满满的都是“真心”。本着“阅读忠于自己”的自觉和底限,@谈亦默在小红书两年积累了24万粉丝,@1379号观察员在抖音平台的粉丝数已破百万。

“读书博主月入过万”“轻松实现纸质书自由”……随着各类新媒体的涌现,“读书博主”逐渐成了一门不错的营生。人人都能开号当博主的繁荣背后,读书博主又被不断诟病——千篇一律的“好句摘抄”和INS风照片,令人审美疲劳;许多博主不是在做读书分享,只是为了攒粉丝,后期直播带货。事到如今,有媒体称“一年前活跃的读书博主,有2/3都断更了”。

而今天本文要讲的两位读书博主,不可谓不是读书自媒体中的一股清流,一位持续输出与读书和写作相关的内容,坚持做“认真的写作者、勤劳的翻书人”,两年在小红书平台积累了24万粉丝;另一位闷头精读国内外经典著作,用有趣又有料的动画视频破除读者对“啃大部头”的恐惧,他花20%的精力维持生存,80%的精力做读书博主,只为“图个开心”。

跟那些把读书分享职业化的博主截然相反,他们坚持分享的图书不仅是经过了岁月洗礼的经典之作,也要是自己喜爱的书。无论只有1000粉丝还是百万博主,“阅读忠于自己”是他们的自觉和底限。他们发布作品的频次不高,被粉丝“催更”是常态,但一字一句、一帧一画,全是“真诚”。

百条私人读书“笔记”

2021年秋天,自诩“业余作家”的@谈亦默新出版了一本书。“与之前的书相比,这本我更看重:出版方我很认可;书中文字,我自觉拿得出手。某次聚会,朋友说小红书分享读书有奇效,于是下载,写笔记。”这是他作为写作者和小红书结缘的开始。

从带着推广自己新书的目的入驻小红书,到通过分享写作经验和读书笔记,@谈亦默用一个月时间积累了1000+粉丝。惊喜之余,他意识到,在这个许多人哀叹文学式微、无人读书的时代,小红书为读书人提供了另一种可能。于是他专门写下《粉丝过千了!小红书30天使用报告》的“笔记”,也开诚布公地告诉读者自己会坚持在这里分享,一来,小红书的图文形式非常直观;二来,相对于“熟人”更多的豆瓣、微博和微信公众号,这个陌生之地更能让自己畅所欲言。

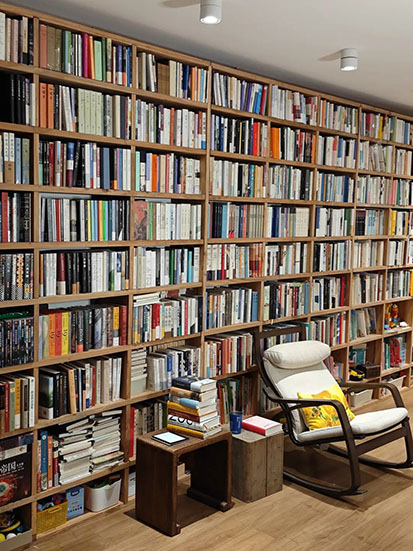

也是从这篇“笔记”起,粉丝增长到不同阶段,@谈亦默都会专门撰文分享自己入驻小红书的初衷和感受,“14个月”“22万粉丝”“24万粉丝”……这些“笔记”逐渐汇集成一个子栏目,成为其他人了解他的一个窗口。下班后,读书、写作、做小红书博主、参加阅读活动,透过这些吉光片羽,可以真切地感受到,一个普通的文学爱好者,是如何从零开始靠读书“改变了命运”。

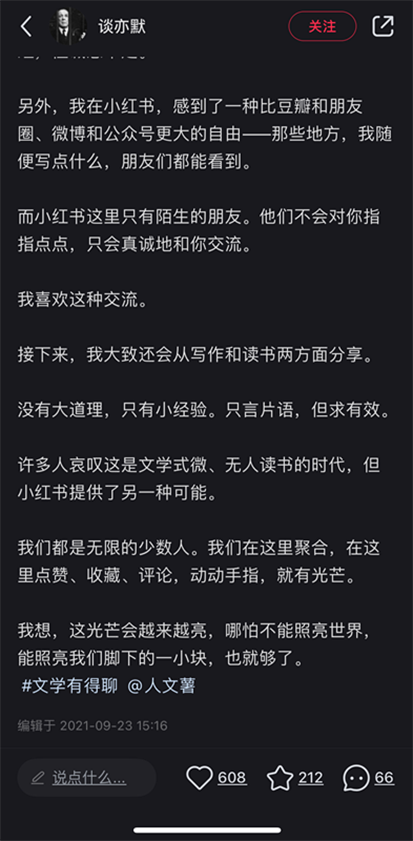

@谈亦默刚做读书博主时读书的地方

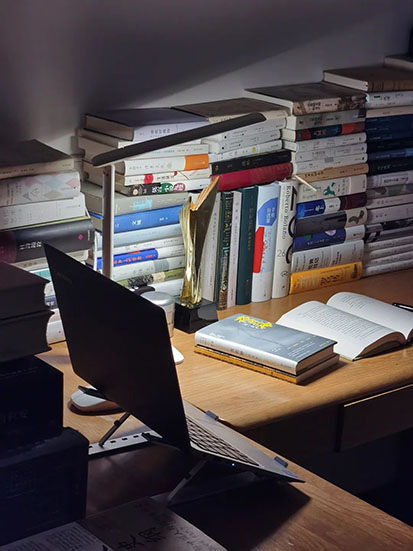

@谈亦默做读书博主一年后读书的地方

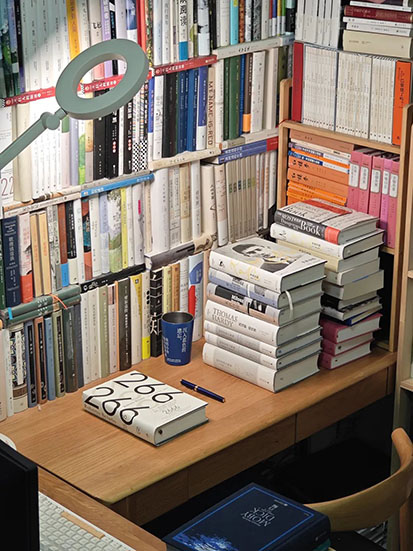

@谈亦默做读书博主两年半后读书的地方

受益于阅读,再把相关的经验分享给一群陌生人,开诚布公的分享,自然成为“读书博主”这个身份最有说服力的背书。当然,他分享得最多的内容还是基于个人经验的读书“笔记”。一年五六十本书,陀思妥耶夫斯基、卡夫卡、黑塞、谷崎润一郎、加缪、石黑一雄……读经典著作,也听“樊登讲书”;读文学小说,也扩充历史、社科的阅读体系。他说这种阅读记录方式,能让自己更系统地去梳理书中打动自己的点,进而形成更专业的评论,“我希望认真对待书评,奢望能写出奥登、加缪那样的碎片笔记”。

为“大部头”正名

和@谈亦默相比,抖音达人@1379号观察员更像是一个“业余”读者,凭借着对文学的满腔热情,误打误撞“起了号”,“一不小心”收获了118万粉丝。

也是在2021年秋天,科幻电影《沙丘》10月在国内上映,该片改编自弗兰克·赫伯特的同名小说,讲述了控制着珍贵资源的厄崔迪家族在遭遇背叛后,家族的继承人保罗决定接受命运的指引,去保卫自己的家族和人民的故事。在国外,“沙丘”是家喻户晓的经典科幻。但在国内,却只被少部分科幻迷所熟知。自然而然,与“1天多时间票房破亿”同时到来的,是国内觉得“难进入”“故事太跳跃”的“不买账”。

为了推翻网友“欧美科幻文学的巅峰也就这样”的论断,资深书迷李燕飞决定“化身”@1379号观察员,给大家科普一下这部首部同时获得“星云奖”和“雨果奖”的科幻经典,“主要是不太赞同一些人的观点,想着能不能消除一些误解,压一压网络讨论的‘戾气’。”

李燕飞所说的这种“戾气”,大家可能并不陌生——无论是什么类型的文学作品或电影,在一些自媒体号的加工下,都能变成或猎奇或艳俗的情感故事,所有男主角都叫“小帅”,女主角都叫“小美”,还有男配“大壮”。在这个快又“卷”的时代,万物皆可“速食”,“不求甚解”是常态。

李燕飞抱着“试一试”的心态发布了“沙丘”系列第一个视频,发布当晚就涨粉3万。虽然从计划做到第一个视频落地,他只用了一天时间。但整个“沙丘”系列,没有任何写稿和自媒体经验的他,重新“捡”起《沙丘》原著——6部小说共计170多万字,读了五六遍,画了人物关系图,写了8万多字文稿,更新了42集视频。

后来,李燕飞又将拉美文学著作《百年孤独》变成了30多集的连续剧,就此奠定了他抖音账号的整体基调——梳理出经典文学作品的整体脉络和故事线,辅以识别度高、容易进入故事的原创动画,让读者对那些晦涩难懂的“大部头”不再望而却步。他说做抖音号就是给自己“挖坑”,“每次计划用几集内容给大家讲明白一个故事,到了最后根本‘兜不住”,写稿时,作品中的重要情节和人物都想尽可能多地体现,这一段不舍得删,那一句也不舍得去,越加越多……比如,原本只想做6集的《百年孤独》系列,最终更新了30集,总时长近3.6个小时,且多是10分钟以上的中视频。

内容不掺一点“水”

如果你浏览过@谈亦默的小红书“笔记”,看过@1379号观察员的抖音视频,一定不会惊讶大年三十当天还有粉丝在“催更”。同样作为内容从业者,难免让人恍惚——在短视频平台,连续剧式的中长视频能如此受欢迎;在和美食、美景、美妆“抢流量”的小红书,@谈亦默每篇“笔记”都在千字以上。“反其道而行之”,让他们的粉丝黏性远高于同类账号。

这几年,新媒体平台的读书博主甚多,随之而来的批判也不少——读书博主不读书,内容全靠金句来凑,千篇一律没灵魂……而另一边,冠以“书评人”“阅读推广人”之名混迹文化圈的亦不在少数,不知道他们带火了多少书,出版社的样书绝对拿到手软。

在@谈亦默看来,读书和阅读推广都没有高下之分,哪怕这些读书博主并不看书,只是将账号作为货架展示,也是有意义的——多让一个人去了解一本书,对阅读产生兴趣。就像在他小时候无书可读时,任何闲书都能“饱餐一顿”,从卡夫卡、马尔克斯、阿西莫夫、泽拉兹尼,到王小波、阿来、刘慈欣、蔡骏、燕垒生、江南等,高中时他就读了三四百本小说。大学结束,读完的1000本书成为他进入社会的支点——读得多了开始写,写小说谋生,写诗进入文学圈获奖,出了几本书,也实现了经济独立。

以@谈亦默的新身份开启自媒体尝试时,他没想过能走多远。成为读书博主后,他“开书单”“补经典”,分享过的每本书不仅读过,且不止一遍。他时刻提醒自己“希望我认真读过再分享,即便标题有点夸张,内容也要尽量契合,把每篇‘笔记’当书评写”,并警惕因为出版社不断寄来的样书“被迫营业”。目前,他的账号内容大致分为几类:日常阅读单本“笔记”,主题书单;读书博主养成经验分享。

如果非要说有什么运营“套路”,可能就是他“套娃式”的笔记分享——以分享诗集《鲸鱼安慰了大海》为开端,先后发布了“让我涨了一万粉丝的一本书”“让我涨了1.5万粉丝的一篇‘笔记’”。当然,虽然都是以“涨粉”为由头,全篇还是在谈读书,“一本读后想谈恋爱的书、一本把人从水下拉出水面的书、一本读的时候在笑合上书会哭的书、一本让从来不读书的人一口气读完的书、一本让独处的人想走进人群的书、一本让人群中的人想孤单一会儿的书”“破防了,这本书真的想抄下来!”……这些阅读感受,不仅是他的,也来自评论区。

他说,“阅读让你觉得自己很渺小,做读书博主就是从自己出发,抵达大众;更重要的是,要时刻回归个人,真正享受阅读的乐趣。”

对于李燕飞来说,这种在快节奏的当下成为“无限的少数人”的时刻,无疑就是看到因为自己的视频和解读,让更多人了解《百年孤独》《红楼梦》等经典文学的“好”,让观众看得懂的同时,还要最大程度地保留原著的文学基调。而为了实现这样的目标,他必须一遍遍“摧残”自己。尽可能把一部作品理解透彻,把握好叙事脉络,按照故事开端-高潮-结尾的逻辑抓住一条主线,再根据不同情节辅以内容基调,或悲哀的、或丧气的、或兴高采烈的,“通常文案落笔时,脑海里都会自动响起BGM”。

以《百年孤独》为例,李燕飞高中时就读过这本小说,但“没看得这么深,也念不出来其中的角色名字”,要想降低读者的阅读门槛,自己的感受和理解是一方面,更重要的是要尽量把原作的中心思想、历史背景表达得更严谨。为此,他反复阅读原著,查阅大量外文资料,参考了《拉丁美洲被切开的血管》《没有人写信给上校》等书籍,观看了超过50G的纪录片。一遍遍加深对作品的具体印象,一次次增加理解作品的不同角度。在系列视频第一集成片中,他从“概念设定”展开:科普了什么叫魔幻现实主义;一一解释了书中的“吃土少女”“失眠失忆症”“马尔多持续下了五年的雨”等荒诞问题。后续视频按照时间轴重捋了故事线,还专门在情节外用9集动画科普了拉丁美洲历史。

同样,从决定讲《红楼梦》时,他将这部著作的原始版、通行本、脂砚斋评本等不同版本至少读了两遍以上,还深入研究了周汝昌、刘兴武等红学家的不同解读角度,理出一个脉络后又几次推翻重来。以至于催更的粉丝在线喊话:“哥你咋还不更新?是在重写一遍《红楼梦》吗?”“我并不刻意追求语言精炼和口语化,只希望尽量不破坏原文意境和行文方式,因为我不是要单纯地讲这个故事——宝黛的爱情、大观园的盛衰荣辱,而是作品错综复杂的情节背后的深刻主题。”李燕飞强调,他会在视频发布后再根据粉丝的反应调整内容,在新一期视频的开头几集中解答大家的疑惑,引出新剧情,《红楼梦》系列目前更新了13集。

从“偶然遇见”到“深深吸引”

如今,@谈亦默和@1379号观察员虽然在平台算不上超级头部账号,但也算得上有一定体量和影响力的自媒体人了,过去两年他们的生活也有了一些微妙的变化。

比如,以前,@谈亦默的阅读专注于文学,更多的是追求“无用”,不愿意读知识点密集、与工作人生心理等息息相关的书。这两年从养育女儿的现实出发,他读《正面管教》《怎么说孩子才会听,怎么听孩子才会说》,并渐渐意识到,从不同层面去建构自己的知识体系是必要的。在精读《卡拉马佐夫兄弟》等文学经典外,他开始在帆书“非凡精读馆”栏目听徐英瑾,也读《马背上的王朝》《祖宗之法》《祥瑞》等历史、社科。而即便是这种“有用”的阅读,也“只求略懂,所获知识,能让我理解世界和自己就够了”。

@谈亦默小红书“笔记”中坦诚自己自媒体所得收入“远没到辞职的程度,有专栏写作课、直播和小清单的佣金、书评稿费,以及阅读器、钢笔、茶器等广告。总之,成为读书博主,精神上的收获远比物质报酬多得多”。所以,他还是做着一份全职文职工作,在每晚九点女儿睡觉以后,写作、读书、做自媒体,让爱好和生活彼此关照,良性循环。

哦,他还分享了一个细节:在他过去两年发出的小红书3815条评论里,“哈哈”出现过152次,这几乎是他入驻小红书这两年人生状态的缩写,足见背后的快乐。

相对而言,李燕飞就要稍微“惨一点”,他做抖音账号纯属“靠爱发电”——百万粉丝的最大福利,就是实现了“纸质书自由”,其他真金白银的收入基本可以忽略不计。“那你为啥还要做这吃力不讨好的事呢?”“我也不怕说出来矫情,就是热爱。对我来说,讲书也是一次重新认识一部经典著作的机会,能从书中或某个人的经历里悟到更多对待生活和人生的态度,这是我喜欢做的事。”他说。

李燕飞大学学的是园艺设计专业,“那会儿没好好学习,没有找到对口的工作”,毕业后误打误撞进了一家广告公司做设计。后来慢慢积累了一些经验和行业资源,就开始自己做。多少得益于此,他的视频在封面、色彩、字体等视觉呈现方面要专业得多。“主要还是我自己有强迫症,但后期制作和视觉呈现都不是特别重要,怎样把故事讲清楚是最难的。”他说,一个是脑力劳动,一个是体力劳动,体力劳动多付出一些时间就能完成,但脑力劳动不行,有时候就算熬到凌晨4点也改不好一句文案。

至于视频做出来后有没有人喜欢,播放量如何,这些都是他无法控制的“玄学”。每次视频发出后,李燕飞都会和朋友打赌,猜猜系列中的哪一个视频播放量会最高,“但没有一次猜对”。成为百万粉丝博主后,反倒是他的朋友们特别得意,“这个百万粉丝抖音博主是我哥们儿”也算是一种“谈资”。

事实上,面对流量和粉丝暴涨带来的冲击,李燕飞也不是没经历过迷茫和挣扎。2021年年底,@1379号观察员粉丝就突破了30万,此后在抖音官方和一些权威媒体的加持下,2023年4月粉丝增长到了100万。他说30万以前比较佛系,基本是自己想更什么就更什么,不太在乎观众的反馈。但在这之后,差不多经历了2个月左右的迷茫期,“你可能一夜爆火,也可能一夜之间跌落万丈深渊,的确有点难以自洽。”

好在最终,他选择回归初心,规模较大的系列视频都会遵从自己的心意,以他喜欢的中外名著为主。同时会根据当下大众讨论度高的热点话题,选择一些体量较小的作品来讲,比如讲孔乙己的鲁镇往事,讲西南联大的故事。

至今,李燕飞算是用20%的精力去维持生存,用80%的精力做自己喜欢的事。他曾经也想过张罗一个小团队,但总觉得“不太放心别人来弄”,哪怕更新频率跟不上,也要保证视频的内容质量。他开玩笑说,“百万粉丝虽然还是没钱,我还是心存妄想,说不定哪天到了千万粉丝就有钱了呢。”

而@1379号观察员抖音账号简介是“不一定能改变潮水的方向,但是可以试试。”似乎一语成谶。

(本文编辑:杨志敏)