910年前,北宋天才画家王希孟用半年时间,完成了《千里江山图》的创作,这幅画被后世誉为中国山水画的巅峰之作。

2023年,青年学者、作家田玉彬用6个月,完成了《千里江山图:大宋的颜色》一书的写作,被称为《千里江山图》问世以来首次大规模超细读。

巧合的不只是创作时间长度。时隔近千年,两位创作者的精神世界也通过这幅画“同频共振”——对细节的热爱,对自由的向往,对生命质量的追求。

11月16日下午,在《千里江山图:大宋的颜色》新书首发仪式举办的前一天,河南青年时报·东风新闻记者对话田玉彬,与他畅聊创作背后的故事。

田玉彬

《千里江山图》的细节征服了我的傲慢心

河南青年时报·东风新闻记者:这本书是您参与“读懂中国画”丛书的第三本(前两本《清明上河图:宋朝的一天》《洛神赋图:曹植的爱情》),书中用了大量的资料考证和物理观察作为结论。书的作者带领大家读懂《千里江山图》前,需要自己先读懂,您自己用了什么样的方法去读这幅画?

田玉彬:《千里江山图》是山水画,对国画“小白”来说,门槛还是比较高的。而我最初的认知水平跟“小白”也都差不多,需要做大量的准备工作,迈过这道门槛。

首先,我去读相关的书,特别是反复阅读关于中国山水画非常重要的理论著作、北宋绘画大师郭熙的《林泉高致》。它起到的是一个骨架的基础作用,指导我去认识他们那个时代,特别是北宋画家在画山水画时,受了怎样的理论影响;画一棵松树、一座山,他们是怎么想的。

其次,《千里江山图》里画了很多建筑,不同的屋檐等房屋造型,它一定是有意义的。我花了好多功夫学习古代建筑方面的知识,积累了将近40G的文件,包括一些词典,能够准确告诉我每一座建筑中的每一个细节是什么。比如,书里提到一个简单的木头门,两边是两根立柱,上面横着一根棍,在北宋的《营造法式》中称它为“衡门”(也作“横门”)。《诗经》有一首诗也写到了衡门,而且是关于爱情的。我返回来再看画,简直是有了闪光的发现。当我认识到这扇门是衡门后,就有了发挥的空间,把画面故事延伸到《诗经》中的爱情故事里。当然,这不是说我想象的爱情故事是唯一的答案,但这是一种可能性。

所以说,当我们了解了古建知识之后,就可以准确识别它,并以此为起点,延伸出一条解读的路径。

河南青年时报·东风新闻记者:在读《千里江山图》的时候,最打动您的地方是什么?

田玉彬:它的细节。

《千里江山图》12米长,半米来高,在这么大的幅面中,它不光是画了广阔的天地,还画了好多细节,细到我在书里写了一个人走路时的脚后跟都能看得清清楚楚,要知道,这个人的身高不足1厘米。单看人物不觉得了不起,放在天地间就不能不惊叹。画中的细节设计没有一丝一毫松懈,每处元素都不是随随便便画的。王希孟画大山大水,还画这么精微的细节人物以及他们的互动,好了不起。

我讲完局部细节后,又回到全局画面,提醒大家看细节的同时也不要忘记看全局,这就是郭熙在《林泉高致》中提到的“远观其势,近观其质”。通过反复地观看细节和整体,人的心和智慧都会得到提升,就像庄子说的“天下莫大于秋毫之末,而泰山为小”“天地与我并生,而万物与我为一”,你只有这样观看过才知道,哪有什么大小,大和小是共存的,人能感觉到世间所有事物的存在,这是一种“超验”,超级无敌的体验。

其实我们每个人都有傲慢心。在写《千里江山图:大宋的颜色》之前,我的傲慢心又起来了。社会上流行一种普遍的观点,认为《千里江山图》是伪画,其中不乏专家学者这么认为。受这些评价的影响,我的确是带着一分傲慢开始看这幅画。甚至我都想过要是看着觉得确实不喜欢,就不写这本书了。

正是从这小小的脚后跟细节开始,我对这幅画的怀疑和傲慢慢慢降低,一降再降,到最后只剩下仰望和折服。我对作者的称呼,也从最初的“王希孟”变成了“希孟君”,这既是尊称,也是昵称,我把他当成一个令人尊敬的、惹人喜爱的朋友。

我在书里写了这样一段话:“他(希孟君)的画笔唤醒了我们的虔敬之心。虔敬之心是美感意义的来源,是生命的重量,心里有了虔敬,就像紧致饱满的脸蛋,就像挺拔耸立的白杨,就像清澈无比的露珠……就像一切不松懈、不傲慢的事物,一个人因而会拥有美好扎实的人生。发现虔诚,唤醒虔敬,我想,这就是细读中国画的极大意义。”

经典国画是舞者,解读者是伴舞

河南青年时报·东风新闻记者:在书中,您不仅带着读者以“游山赏水”的方式走进画中,一寸一寸地品读这幅画,还赋予了其中很多细节以情节和故事,这种故事化讲画的手法,也可视为是一种再创作。这是为了启发、引导读者学会与画作、与画家对话吗?如何确保做到恰到好处,不过分演绎?

田玉彬:我举个例子。在一处山口附近,有两个人。一开始,我本来以为他俩是一起的,正在并肩走,但是仔细观察后发现,并不是,他俩实际上是一种交错关系:甲是刚进山,而乙正要出山去。这个发现,就像之前和之后发现的其他细节一样,给我的轻慢之心重重一击。我就忍不住给他们配上对话,让他们更加鲜活起来。我在书中是这么写的:

“哎,老乙,您这是去哪儿?”甲说。

“哦,小甲,”乙脚步不停,“我去打点儿酒。”

老乙去哪里打酒?盘山外面是一片开阔的江湾河汊地带,就在一处江湾边上,一帘酒旗高高挑起,正在江风中微微摆动。

《千里江山图:大宋的颜色》内页图 河南美术出版社供图

这的确是一种“再创作”,而这样的“再创作”对我来说是被希孟君的细致入微所震撼的结果,就像人们受了惊吓会叫出声,而我的方式就是用文字让人物说话,让细节出彩。

严格来说,这样的演绎,并不是故事,也算不上情节;这样的演绎,就像鱼儿悠闲地在水中摆尾,就足以活水,而不会让鱼跃出水面,节外生枝。画卷才是主体,为读者提供解读服务是我的宗旨,这是一切的重心。

打个比方,我就是伴舞的,真正的舞者是那些经典国画。喧宾夺主是令人羞愧的。但我们不能被动地看画,而要自信地参与创作。在仔细观察细节的基础上去感受、想象和思考,这样我们才会收获更多。

河南青年时报·东风新闻记者:时至今日,您从一本书写多幅画到为一幅画写一本书,随着研究创作的深入,您对中国画的理解都有哪些?

田玉彬:一开始,我对中国画和大多普通人一样,都是黑白水墨画,然后是昏黄暗沉,没什么好看的。现在全然不同。中国画给我的实在太多。其一,看古画是了解每个朝代精神风貌、文化特征的最好方式。其二,一定要细看,才能体会到中国画好好看,耐心看细节,用心去体会,那么你一定可以与古人会心交流,扩展自己的心胸,得到山水的滋养,逐渐地会让心地变得扎实、沉静。

宋朝士人的士气现实观照:宇宙的尽头不是考编

河南青年时报·东风新闻记者:您用五个篇章分段剖析画作的同时,也写了士人的精神世界。这样的安排,是您的精神世界在书稿中的投射,还是您对宋朝士人精神的理解?

田玉彬:如果说《清明上河图》表达的是普通百姓的民心,那么《千里江山图》表达的是宋朝士人的士气,是当时的知识阶层内心的向往,可以说是宋朝士人“向往的生活”。

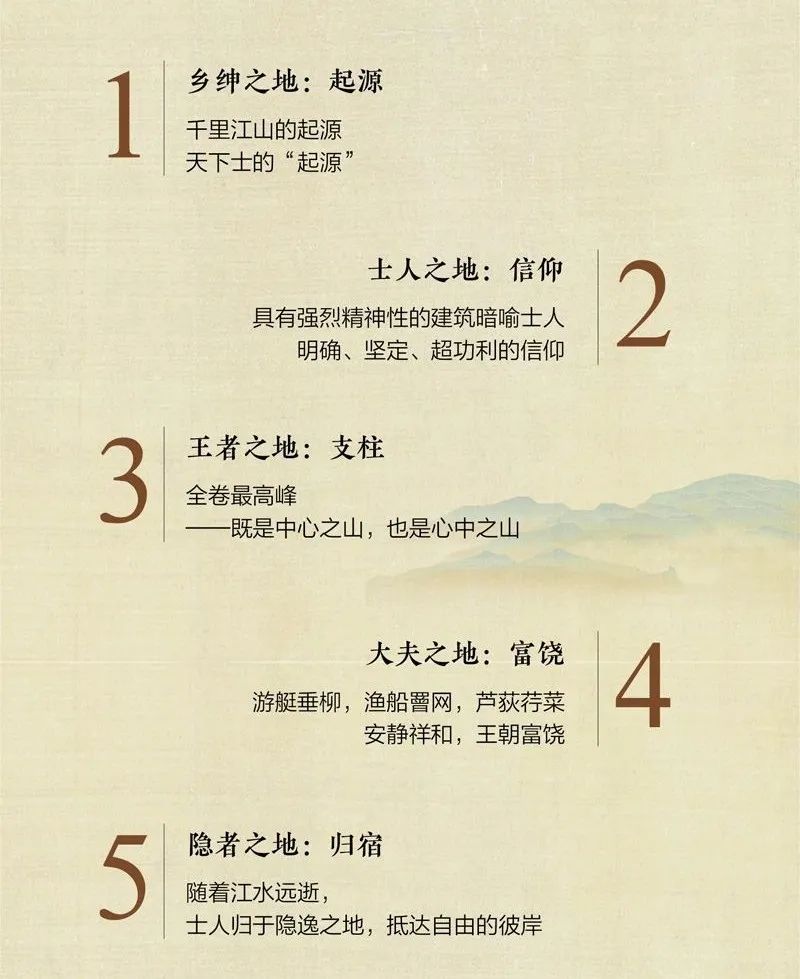

我自信《千里江山图:大宋的颜色》结构无比完美,是因为我的精神世界投射在书中和画中。我很认同《千里江山图》的这种结构,用我在序言中的话来说就是:“《千里江山图》分为五章,从起源、信仰、支柱、富饶到归宿,全卷从头到尾像是高度概括了一个士人的一生,就像唐代《五牛图》暗含的人生哲学一般,一个人生于乡野,起于求索,而终于攀上高峰。人到中年,他来到了精神富饶之地。到了最后,他又回归乡野。山水画有‘儒家山水’与‘道家山水’之说,《千里江山图》儒道兼得,而以儒家为归宿,让清冽、宏大的道家山水拥有了一个温暖有情的结局,让追逐自由的孤单者重回家园,让身心疲惫的人获得休息,家园所在的那片有限却踏实的土地,让曾经富饶的生命泪流满面。”

《千里江山图:大宋的颜色》的结构示意图 河南美术出版社供图

河南青年时报·东风新闻记者:按照书稿布局,最后一节是“隐者之地:归宿”。这样一种巧妙的创作思路是如何确定下来的?

田玉彬:事实上,我几乎是在写到最后一章的时候,才十分确定《千里江山图》的“五分法”是对的,因为文章的结构、长卷的结构,本身也具有意义。就像人类的骨架,一般来说在精神意义上骨架不如头脑,但是我们绝不能小看骨架。只有头颅而骨架残缺是可怕的。

写到最后一章,我意识到,这末尾一章是一种回归,但它又不是简单的回归,而是经历绚烂、爬过高峰、千帆过尽之后的回归,那是一个人自由的、坦然的归宿。简单来说,一个人从“乡野”走出来,经过了探索奋斗,拥有了独立的人格、完备的学识,在现实层面可能已经成为社会中坚力量,为国家为社会奉献才华,然后呢?还是要回到自己的“乡野”和“朴素”,但这不同于最初的“朴素”,是一种精神上的归隐,是独立和自由的追求。这不是北宋独有的,而是中国文化的精髓,是中国人的文化基因。

河南青年时报·东风新闻记者:书中五个阶段的精神历程,包括最后的隐者之地归宿,是不是也是您在精神上的向往?

田玉彬:从表层上来说是这样的,但它并不是一种递进关系,而且就《千里江山图》本身来说,它也不一定完全是递进的关系。因为每个人生阶段都有一个自我完善的主题,并不是说一定要到了第五章归宿的时候,人生才有了光彩、有了意义,在每一个阶段、每一个当下,你都可以有这样的一个自觉意识。尽管当时你并不完美,你的理想也没有实现,你的知识还有很多欠缺,但是你只要有一个当下的自觉,你的由无数连绵不断的当下组成的人生就是最好的。

独立自由的精神内核,应该一直贯穿我们的一生,无论外在境界怎样变化,它是贯穿在人生过程里的核心。

佛家有一个词叫作“顿悟”,“顿悟”后面还有个“渐修”,每一个“顿悟”都不是终点。如果你认为你某一刻顿悟的就是终点,反过来说明你没有顿悟,这是个辩证关系,你以为得到了它,反而说明你没有得到它,随后还是要在每一天日常生活中坚持渐修,在积累到一定程度的时候,又有了一个顿悟,说明又高了一个层次,在更高的层次上仍然有一个渐修的过程。

自由是无止境的,如果一个人心胸特别大、理想特别远大的话,你追求的就是最高的自由,永无止境,就像《千里江山图》一样,走到最后,大江远去了但并不是消失了,还会绕一圈再回来的,江水永远循环往复,这就像是宇宙之道,永远生生不息。

河南青年时报·东风新闻记者:古人讲“学而优则仕”,按照当前时髦的说法,“宇宙的尽头是考编”,但按照您在书稿中呈现的章节布局,宋代文人的尽头不是“考编”,不是“公务员”,这对当下因为“卷”而焦虑的年轻人有何参照意义?

田玉彬:宋代文人的尽头不是“考编”,不是“公务员”。我们还是以王希孟为例,当时他身为皇家文书库的一个档案整理员,利用工作之余创作的《千里江山图》让宋徽宗极为感动,并得到帝师亲授画技。他是在为自己的热爱而去努力,最终真的成就了千古绝唱。

宋徽宗把《千里江山图》送给蔡京的时候说了一句话:“天下士在作之而已。”意思是,志在天下的高士,不计较得失,也不畏惧挫折,他只是努力去做,尽管前期会有困难,但最终会有成就。

书中的五个阶段(1.乡绅之地:起源;2.士人之地:信仰;3.王者之地:支柱;4.大夫之地:富饶;5.隐者之地:归宿)其实是一个人生范式,是比较理想的状态。其实,能够到达第三步的人已是凤毛麟角了。而且,到达这个阶段的时候,你也要意识到,你就是自己的王,自己就是那座山,顶天立地,能够真正认识到这一点,就实现了真正的独立。正如我在第三章“王者之地:支柱”的前言中写的:“一个人必定有了这样的王者主见,才能成为顶天立地的大人。”我们每个普通人,心中都该有一座自我的“王者之山”。

不过,在这个过程中,也许有的人会夭折在“乡野”,或者止步于“求学”的路上,没有走到“富饶”之地。好多人终其一生都没有把自我建立起来,脑袋里全是别人的价值观,这是非常令人遗憾的。自我不独立,就只能逐利、随大流。但没有自我,何谈热爱和自由?人生没有自由,哪来的意义?这个逻辑是环环相扣的,每一个人都需要仔细思考,并且去终身实践的。优秀的传统文化之所以闪光,因为它放到今天,能照亮我们的生命,让无意义的生活变得有意义,让琐碎的生活变得完整一些,让“卷”来“卷”去的现实生活,变得可以主动选择一些。这才是最重要的价值。

(本文编辑:杨志敏)