商务君按:出版人的职责是什么?优秀的出版人该如何与作家打交道?出版人应如何处理文化传承与商业利益之间的关系?出版人西格弗里德·温塞德在其作品《作家和出版人》一书中,探讨了出版人与生俱来的“角色冲突”,阐释了文学对时代的意义何为,文学出版人的职责何为。

西格弗里德·温塞德(Siegfried Unseld)是20世纪德国最重要的出版人之一,先后出版了德语世界最重要的作家,如赫尔曼·黑塞、贝托尔特·布菜希特、马丁·瓦尔泽、莱纳·玛利亚·里尔克、托马斯·伯恩哈德、彼得·汉德克等的作品。他还以其博学、冷静、务实、清醒和理想主义,深刻改写了20世纪下半叶德国的出版和教育版图。

在九久读书人最新出版的《作家和出版人》一书中,温塞德通过考察黑塞、布莱希特、里尔克、瓦尔泽等德国作家的写作史和出版史,生动闻述了作家和出版人的默契、合作、冲突与误解,进而探讨了出版人与生俱来的“角色冲突”,阐释了文学对时代的意义何为,文学出版人的职责何为。

温塞德坚信:出版人既顺应潮流,又批判潮流,服务于书籍。并将出版人的工作本质概括为:为作品时刻准备着,为作家时刻准备着,为他作品中的创意时刻准备着,并帮助他取得影响。

《作家和出版人》;[德]西格弗里德·温塞德/著,卢盛舟/译;人民文学出版社·九久读书人;2018年10月

文化VS商业,出版人永远的“角色冲突”?

作者和出版人之间时有发生的不愉快来源于出版人这份工作奇怪的两面性。出版人要生产并销售“神圣的商品——书籍”,也就是他必须把思想和买卖捆绑在一起,使得文学家得以维持生计,出版商得以维持出版。

那么,一个像其他所有企业一样以资本为组织、以盈利为目的的出版社,在多大程度上能生产出继承伟大传统、为弱势群体发声的文学?特别是那些明确反对利益最大化、反对毫无节制的增长、反对剥削我们生态基础的技术和文明、支持新的个人基本权利的政治文学。出版商支持那些巩固个人基本权利、使甘为邻人做事的个体变得愈加强大的书籍,支持那些讨论我们社会和经济的新形式、新理论的书籍,但他面对的是一个在经济领域以盈利为目的的企业。温塞德提出疑问:这难道就是迪特尔·E. 齐默尔所指的“出版人不能承受的角色冲突”吗?

在温塞德看来,答案是肯定的:“我认为,出版人向来就必须承担这种角色,包括那些反映或推动一个时代的文学、文化史发展的文学出版人。文学史向我们表明,贫瘠之年如铁律一般会紧随诗意的年代到来,那时,次要之物会粉墨登场。有的时代,作家肩负政治介入的责任,有的时代,作家必须踏上‘通往内心之路’。”

有些出版人希望只出版文学作品,却发觉自己受旗下作家牵连,不自绝地被卷入政治漩涡中,这种情况在各个时代都是常态。因为主张社会变革的人即便不是先锋,也是小众,因为文化历来就不属于大众,它属于少数派,属于富有者,往往是一种偶得的幸福。他说,“谁主张改变,谁认为文化必须民主化,谁把文化理解为日常生活的人道化进程,谁就几乎不可避免地陷入与自身时代的冲突中。”这句话特别适用于那些不追求畅销书籍的出版人、那些为进步书籍出力的出版人。

最终,温塞德的结论是:资本主义经营方式和出版进步书籍并不抵牾。因为人们应该想到,一家以资本主义为经营模式的出版社若能致力于澄清个体心灵的发生结构和社会的发生结构,从而对它的自身基础进行反思,那么客观来说,它对社会进步所做的贡献要大过由于自身基础就放弃进步的行为,因为这种自身基础能使它产生影响,而这种影响又能通过改变个人进而有机地改变社会本身。

“伟大的文学通过让人不安而使人强大,伟大的文学讲述现在、曾经,也述说将来何为。”

唱衰传统图书的声音不绝如缕

作家、出版人彼得·海尔特林曾谈到过一个概念,叫“患疾之书”,即那种变得软弱和不合时宜的书:从前,出版人自豪于自己作为书籍制造者的威望,现如今,他们不过是销售额的奴隶。对某些人来说,出版人这个职业甚至完全是过时的。

当古登堡的发明使机器决定书籍的生产后,那些手抄他人手稿的修士们就声称漂亮的书已不复存在。以手抄本为蓝本、印数在150~200册之间的印刷书籍第一次替代了手抄本。19世纪初叶,当代表着重要技术革新的滚筒印刷机(1812年)和莱诺铸排机(1884年由麦根塔勒尔发明)诞生时,人们又开始相信漂亮的书已不复存在,却在19世纪末、20世纪初迎来了装帧艺术的高峰。之后,无声电影、有声电影、唱片、广播和电视接踵而至,每当人们讨论新媒介时,总有人散布卡珊德拉式的警告。如今,音像多媒体、电视、电影家庭录影带和磁盘记录器又为对漂亮书籍的终结的新一轮哀叹提供了背景。

1970年,加拿大传播学家马歇尔·麦克卢汉曾预言10年后将是书的终结之年,但到了1980年,人们缄口不提他的预言。

同样是在20世纪70年代初,德国宣传家汉斯·J. 里泽曾论述过“出版社的结构性转型”。在里泽看来,书的终结业已来临,出版社必须进行“转型”,“只有那些及时认清时代精神的出版社才有未来可言。”作为自己预言的要证,里泽列举了“德国大学出版社”诞生的例子,它利用新兴媒介“生产和传播实用而现代的学习参考资料和教学工具”。

而这家出版社的领导者汉斯·阿尔滕海因,也在1970年书展的出版人集会上宣告了祖父辈出版人的死亡,并发展设计出一套出版人的新形象。按照他的说法,出版人就是工程师,他利用一张无纸张手稿、集各路通讯工具于一体的电子书桌,管理一个信息中心的指挥台。到1977年,“德国大学出版社”已不见影踪,阿尔滕海因也回归了传统图书出版业。

通过这些案例,温塞德表明:那些讲述书籍必将终结的童话故事自己都走向了终章。而“在我们的世界,书还会牢牢占据几十年的位置。我甚至愿意预言在接下来的几年内,图书生产量还会增加。当然,图书的呈现方式会有所改变。正如图书影响着社会的发展,社会的发展也影响着图书的形态以及它的生产和销售。”

他强调:我们社会的民主进程,进入大学读书深造和进入业余大学接受成人教育的强烈,意识到这一点并为此做好准备的出版社不必为它们的未来忧虑,但它们必须比现在更加清楚地投身到自身特殊的任务上。鉴于各个领域的费用增加,通货膨胀,鉴于石油危机引发的纸张紧缺和生产物美价廉之书的当务之急,为了不让书价承担所有费用增加的后果,出版社比以往任何时候都要督促自己必须如履薄冰,如临深渊,能轻松出版书籍的舒适时光已经一去不复返。而那些声望在外的出版社所陷入的困境即是明证。

当时,贝塔斯曼集团的领导莱因哈德·莫恩提出,大型出版社有三项任务:给予资讯,传递知识,提供娱乐。也就是说,会有新的产品加入“出版人的图书生意”中去,比如报纸、杂志、唱片、电影以及未来的视听磁带、系列电视剧和数据库。莫恩认为,在这样的大型出版社,改变的不仅是它们的销售和技术,还包括“出版计划”。“从前安放在一个人身上的领导要求和出版计划如今已无法保留。绩效的要求大幅度提高,它已经超过了个人的力量。”

同时,莫恩以营业额为参考标准,将当时德国五大出版集团(按营业额排序)概括为:阿克塞尔·施普林格(Axel Springer)、 贝 塔 斯 曼(Bertelsmann)、 格 鲁 纳 & 雅 尔(Gruner&Jahr),保尔(Bauer)和布尔达(Burda)。

很明显,这些大型出版集团和传统的文学出版社有很大区别。它们不生产或者不单单生产书籍,而主要靠报纸和杂志生存,也就是说依赖广告费用。因此,它们并不非常需要一位文学出版人,而更需要一种以盈利为目的的经营模式。

优秀出版人如何同作家打交道?

在温塞德眼中,莫恩所述的这类“大型出版社”难称伟大。他认为,在莫恩等人的讨论语境中,“作家”并未作为一种尺度出现——而出版社、文学出版社和出版人都是为他们而生的。

那么,一家文学出版社应当如何同作家打交道?

温塞德认为,出版社正是在双方合作过程中实现对自身的定义:在理想情况下,出版社与作家之间是一种相互影响、相互作用的关系;让出版社的历史和一个时代的文学历史发生化学反应,是一家文学出版社最为重要的意义所在。

在这方面,德国菲舍尔出版社及出版家萨穆埃尔·菲舍尔是一个典范。1886年10月,菲舍尔出版社在法兰克福成立。头几年里,就出版了易卜生、托尔斯泰、左拉、陀思妥耶夫斯基、格哈特·豪普特曼和克努特·哈姆生等作家的作品。

菲舍尔曾表示:“诗人并不为公众的需求而创作。他把自己的灵魂表达得愈加独特,自己就愈难被人理解。让公众接受其所不欲的价值,是一位出版人最重要,也是最美好的使命。”

在与作家打交道上,德国著名出版人彼得·苏尔坎普自成一格。温塞德回忆了自己与苏尔坎普的共事经历,那是1953年1月,他们在讨论一位青年作家的处女作时无法达成一致。于是,苏尔坎普决定请那位年轻人去一趟法兰克福。在作家抵达的前一天晚上,他们聚在一起商量如何接待他。温塞德建议开门见山,却遭到了苏尔坎普的坚定否决。苏尔坎普表示,批评,小心翼翼地批评,应留给他来做,而另外两人则被苏尔坎普要求在见面的当天上午,只能和那位年轻人谈论天气、家庭,诸如此类的东西。苏尔坎普说道:“尽管他还年轻,但是您要记住:每个作家,他的创造力都比我们在座的三位高出一座塔楼。”

苏尔坎普是这么说的,也是这么想的。当时苏尔坎普已经62岁,在跟作家打交道的问题上已经是老手。然而,对创造力的高度尊重并非意味着苏尔坎普是个永远点头称“是”的人。比如,他在信中对作家乌韦·约翰逊说:“我渴望把它变成一本书,并且这本书应尽快在秋天出来。”他的这句意味深长的话,实际上是让作者自己否决掉自己写的作品。

而对于创造力,温塞德认为:创造最终是个谜案,作家得密令而前行。“我们只能说:伟大的作家基本上寻找的不是真理,而是他的真理。他试图在自己作品的虚构世界中完结他的私人经验。他放弃了讯息,但表达他的欲想。他的真相肇始于现实的彼岸。这个显现的现实通过语言的力量和魔力变成了一个再造的诗意现实,一个通过艺术实现的现实。”

对于在写作者的内心渴念和外在需求、在文学目标和经济目标之间徘徊的出版人来说,因为目睹了作家在生活和创作方面所遭遇巨大困难,无论是社交上的还是经济上的,他们创作出的作品都是带着光环的,作家也是别样的人。谁为了写下经历和体验,曾在一张空荡荡的白纸前枯坐过,谁就会懂得尊重创造性,懂得尊重那些对创造者提出的要求。

这种尊重应当体现在出版人对他旗下作家的忠诚上。一般的文学出版人若以这种态度行事,就不会把希望单单寄托在一本书上,而是会寄希望于作品,寄希望于作家的整体面貌。出版社通过一系列作品成长,每本单册的书是年轮,随着时间的推移,才会有机地形成一家出版社的侧像或面貌。

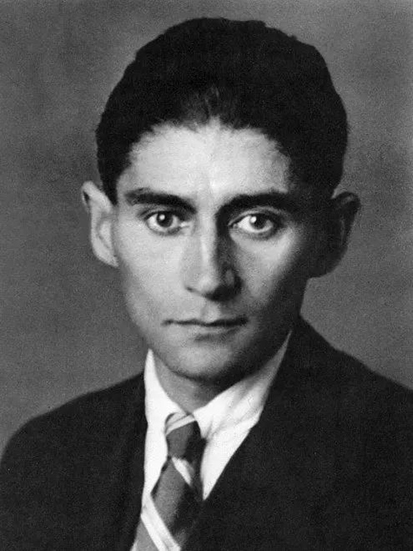

而这一切,却并不像听上去那么自然而然。比如,弗朗茨·卡夫卡的两位出版人——恩斯特·罗沃尔特和库尔特·沃尔夫,他俩既没能把卡夫卡留在他们一起经营的出版社,也没有把他留在后来两人分道扬镳后各自建立的出版社。

1912年6月,在朋友的引荐下,卡夫卡认识了恩斯特·罗沃尔特和库尔特·沃尔夫,并在第一次道别时对两位说道:“我对您退稿的感激将会远远大过于对您出版我的手稿的感激。”两个月后,卡夫卡把他的短篇散文集寄给了罗沃尔特。罗沃尔特表示愿意出版,卡夫卡也同意了罗沃尔特提出的条件,他请求用“条件允许下最大的字体”,并且希望采用深色的纸板封面和染色纸。同年11月,罗沃尔特离开独立创业,出版社更名为库尔特·沃尔夫出版社。此时,卡夫卡处女作《观察》正式出版,首印800册卖出300册。

此后,除《饥饿艺术家》外,卡夫卡在世时出版的所有作品都由沃尔夫出版。起初,他们亲密无间,卡夫卡还写信给库尔特·沃尔夫说,他想辞去公务员的职务,去柏林,希望能得到沃尔夫的支持。沃尔夫也在回信中表示“我个人只与我们旗下不到两三位的作家,拥有像我和您以及您的创作一样热烈、紧密的关系。”

但现实却不尽如人意,《观察》出版后的销路很不景气,第一年卖出258本,第二年102本,第三年69本。直到1924年,卡夫卡去世当年,距离首次出版已经过去12年时,首印的800册才售罄。由于出版社羞于把微薄的稿酬汇过去,后期还关闭了卡夫卡的稿酬账户。

温塞德感慨道:假如沃尔夫能成功给卡夫卡带来自信、安全感和施展才能的机会,其结果对于文学和整个人文史来说都是不可设想的。

弗朗茨·卡夫卡

出版人的三个职责标准

在温塞德看来,作家选择了一家出版社,就意味选择了这家出版社的所有,选择了他的出版人。也就是说:选择了出版社旗下的作家圈子。选择了出版社呈现他的作品的方式。选择了一家出版社的出版能力,选择了出版社的员工。出版人作为作家的第一合伙人,在业务上对上述三个标准负责。

第一点,出版社旗下作家的声望和影响,作品的讨论热度及反响,决定了一家文学出版社的声望。一家文学出版社不单单靠一本书,更不依赖于畅销书籍;今日的畅销书单往往是明日的墓志铭。一家文学出版社的出版计划以及它的规模随着作家内心的年历生长。

当然,在出版计划上的巧妙混搭也很重要,这是出版人最古老的秘密:把青年作家和年长的作家混搭在一起,把畅销的和笃定没有销路的书混搭在一起,把满足当下政治需求的作家和那些只跟随内心意志的作家混搭在一起,把乐意成天出现在公众面前的作家和毕生拒绝抛头露面的作家混搭在一起,把事前就会提出最高的、有时甚至是荒唐的酬劳的作家和克制物质需求的作家混搭在一起。

但这种杂糅不是开杂货铺,而是把不相连的各部分组合到一起,把几乎不相容的部分组成一个整体,一种纲领,一个总和。这就是出版人的任务。因此,一家严肃对待己任的文学出版社,即便在最困难的时候,也不会停止出版青年作家的作品,虽然他们在通向读者的道路上并不好走。从某种意义上说,年轻作家和年长作家是靠处于鼎盛时期的作家生存的。但例外也是有的,文学史和当代文学一再证明,老作家也会焕发青春。

当彼得·苏尔坎普在1950年重建他的出版社时,“黑塞热”刚刚开始,这给他的重建工作帮了大忙,也帮助他出版了布莱希特的作品。而布莱希特的作品影响力又帮助苏尔坎普争取到了一些青年作家,比如马克斯·弗里施。当黑塞的销量开始走下坡路的时候,布莱希特和弗里施的作品崭露头角,这又让出版社可以考虑刚开始卖不出去的书,比如普鲁斯特和瓦尔特·本雅明的作品。对布莱希特的接受让霍瓦特的全集的出版成为可能,对布莱希特和霍瓦特的接受,又让出版玛莉露易丝·福莱塞的全集变得可行……

如果人们在出版社对作家的人事安排上能看出一种计划,那这种计划绝非偶然。这种有机形成的、由出版人制定的计划有它的固有规律:对外,它以公众期望的形式发生作用;对内,它也作用于作家自身以及在日常工作中努力实现这一计划的出版社员工身上。

关于第二点:作家选择出版社,就是选择了出版社呈现他的作品、保护他的权益的方式。作品的呈现必须和作家书中所用的呈现手法相辅相成。图书制作中的每一环节都很重要,比如审稿过程——成书过程——一本书的外观——它的封面、字体和介绍性文案——书的外表是它内心的表达。困难在于,书的外在呈现不仅要与内容相符,还必须能招揽读者,也就是说,要能激发读者的购买欲。它必须让作家欢喜,称他的心意,但也要通过市场的考验。

一家出版社的意志最能体现在它所出版的系列文集上,它们通过被某一群体接受而获得影响,一套文集能跟随或引发一个时代的潮流。比如,苏尔坎普出版社从出版平装本《普鲁斯特全集》和《布莱希特全集》出发,陆续出版了贝克特、布洛赫、弗里施、黑塞和霍瓦特的全集;专家们在出版社和大学购书时都推荐“苏尔坎普”版本,国内外出版社也对其外观竞相模仿,这些都证明了它的影响力。

关于第三点:一位作家怀揣他的手稿选择了一家他所信任的、有能力在未来使他的书变为现实的出版社。同时,他也选择了一家出版社的员工。从前,一家出版社只是顺便经营文学书,主业是专业书籍,这在未来是行不通的。出版社必须更加关注旗下多数作家的利益,这也就意味着,出版社员工的特点必须符合绝大多数所出书籍的“气质”。这对一家文学出版社意味着:

1.出色的编辑群体,他们在自身领域和学科内是专家,能给作者提供建议,能给外国作家作品给予翻译上的保障。

2.优秀的生产商,即能负责把手稿变为书籍这一环节的工作人员。

3.优秀的广告、媒体和销售人员,他们能把作者介绍给公众,能把书作为商品卖出去。

4.版权部的专业人士,能利用好作者的周边权利,并保护作者的基本权利。苏尔坎普出版社的版权部把德语书籍介绍给了大约200多家国外出版社,还有诸多的经纪人和译者。一家出版社在自己母语文学方面的出版计划越强大,它的人脉就会越广,这同样适用于它和国内外读书会、袖珍书公司的关系。出版社可以为它旗下的作者——当然也是为了自身利益——管理和使用的周边权利包括:事先出版权、再版权、翻译权、其他体裁改编权、广播电视电影权、戏剧上演权、微缩复制稿本权、唱片权、磁带、袖珍书出版权、读书会、普版、特版、再版、中小学教科书版、文集特版、商业和非商业用途的图书借阅、照片、配音、即将到来的多媒体权益。

5.一家出版社比任何时候都需要一个好的制度。它必须最大限度地满足需求,重要的是各部门的通力合作,以便解决发行、仓储和日益昂贵的库存问题;财务部门必须让出版社的企业行为变得透明和可控;重要的还有一个电子数据处理系统,它能越来越独立地进行清算、催款、统计、营业额和稿酬结算以及出版和再版的工作。

关于第四点:在这些之后,出版人的角色就很容易描述。出版人是作家的第一合伙人。他是评价手稿的第一伙伴,修改手稿的第一伙伴,以便让作家在内容和质量上达到他的最大潜能;他是评价一本书、一次演出、一个电影的商业机遇的第一伙伴;他是资助一部作品的伙伴。总之,一家出版社要具备“制造”新作家的能力。

一位作家对一家出版社的信任集中在为整个出版社承担智力和经济责任的出版人身上。这个人能给作家安全感,他必须经常鼓励作家完成一部刚起头的作品,创作新的作品,或者在失利、放弃、批评和溃败后从头再来。

出版人必须要在其旗下最重要的作家那里发挥上述职能,还要能看清员工之间的关系。出版人必须为出版社创造财政基础,创造资助作者的可能性,创造更大的销售额以平衡越来越高的支出;给员工合适的工作地点和与绩效相应的报酬。为了保持独立以及尽可能保证旗下作家的独立性,必须首先有强大的财政基础。

出版人不仅要对他旗下职员的工作岗位的稳定性,以及对他们的住宿、保险和社会绩效负责,还要熟悉作者、译者和编辑的经济状况,以及作者、译者、编辑的继任,因为出版人和作家的私人关系起着决定性作用。

此外,出版人要持续地、创造性地思考他的出版社。他为别人而思考。他要带着创造力为新生事物做好准备,忠诚又让他心系传统。他总是把旗下作家的创造力和出版社的实际能力放在眼里,铭记在心上;他必须有一颗大心脏,为作家特殊的生存方式操心效力。

出版人想出版什么样的书?

一位出版人最常被问及的问题是,他在选书时遵从什么样的原则。从前我的答案是:我想要做能带来欢乐的书。今天,我更多着眼于整个出版团队(员工和作家)所期待的,亦能被实现的书。我想做有影响力的书。

卡夫卡的一句话总回荡在我脑海里:“一本书必须是打破内心冰封大海的斧子。”或者如马塞尔·普鲁斯特在《追忆似水年华》的结尾处所言:“回过头来说我自己,我对自己的作品实在是不抱奢望,要说考虑到我的读者,那更是言过其实。因为我觉得,他们不是我的读者,而是他们自己的读者,我的书无非是像放大镜一类的东西……读者通过我的书阅读自我。”这就是出版人想要出版的书。内容与质量是衡量它们的标准,每份手稿都必须按照这个标准经受检验。出版人想要出版能够渗透并改变我们意识的文学,那些通过让人感到不安而使人变得强大的文学。

(本文编辑:杨志敏)