《精灵遇上怪小孩》是青年作家徐瑾的第一部短篇童话集,共收录了10篇童话作品,包括获第十一届全国优秀儿童文学奖的《坐在石阶上叹气的怪小孩》和获2016年冰心儿童文学新作奖的《杏奶奶和杏姑娘》。徐瑾在创作手记中说:“真好,宇宙万物都欢迎我。我们互相喜欢。”作者用充满爱的眼光观察现实世界,以简明灵动的语言搭建感性和谐的美好结局,使整部作品传递出万物共在、彼此敞开的童话质感,透出希望的光亮。

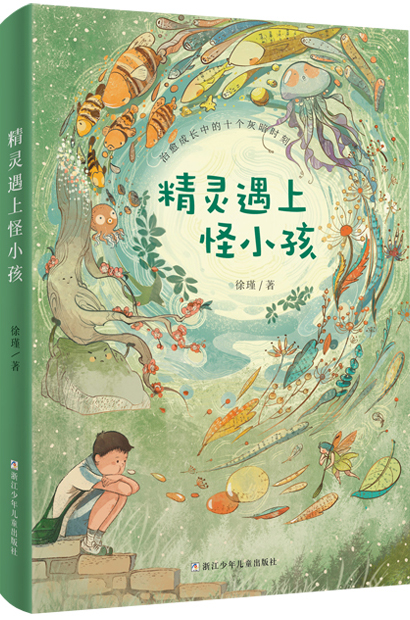

《精灵遇上怪小孩》,徐瑾/著,浙江少年儿童出版社,2024年1月

在《精灵遇上怪小孩》这部童话集里,现实与幻想拥有着截然不同的色温色调。现实世界是灰暗模糊的,主人公们生活在现代社会,面临各色问题,或麻木或焦虑,或迷茫或苦闷。幻想世界则显得温暖明亮,精灵、魔法、会说话的动植物等奇异存在,总能为主人公们晕染出一个可以喘息的过渡区,让他们直起身环顾四周,选择新的方向继续前行。现代人的快节奏生活里充满各种病灶,为其创造一个“从此过上了幸福生活”的童话结局固然容易,但这最多只是镇痛一时的安慰剂。徐瑾的童话之所以有着治愈人心的力量,就是因为其触及了现代人的诸多病症,各式各样的奇异幻想只是包裹在药剂之外的糖衣,寻找精神出路的良方才是其真正的内核。

作家为现代人开出的第一剂药是“回望”——回望人类的诞生地,那孕育出无数生灵和童年的自然。在徐瑾的童话世界里,自然有着多重的维度和意义:自然是与现实相反的乐土,人们可以在一棵树上释放内心的压力及失眠的痛苦(《树精灵体验店即将关闭》);自然是与现实相连的镜像世界,一个人从出生到死亡,与一棵树的发芽与枯萎奇妙相和(《半截童话》);自然是回家的呼唤,主人公给城市里的动物们画池塘、大树、油菜花地,就这样打开了通往故乡的小窗(《盔的秘密》);自然是童年的歌谣,杏树精灵给奶奶带去用七十年前在树下哼唱的歌做成的杏花糕,找回了童年的美好记忆(《杏奶奶和杏姑娘》);自然是通往内心的桥梁,小孩儿在一次次叹气中变成蒲公英、小丑鱼、大青石,不同的体验里有着各自的满足与遗憾(《坐在石阶上叹气的怪小孩》)……总之,徐瑾笔下的自然,在万物有灵的交融与互通里,显示出一种神奇的魔力,为迷茫的心灵指引方向。

徐瑾描写自然的语言可以说是清淡节制,但在与自然相关的幻想元素的运用与设计上却别具灵性,给予人们托举此刻以及下一刻的力量。无论是旁观还是亲身经历,与自然的亲密接触,都使主人公砸碎了眼前狭窄的巷墙:视线向左向右可以看见城市与山野,视线向前向后可以看见未来的生活和过去的人,视线向上向下可以看见头顶的太阳和脚下的阴影。扫除遮蔽后,眼前的世界与内心便豁然开朗。当然,自然被赋予想象的力量后有时难免会有所失真,简单地把充满伟力的自然当作避风港,会在一定程度上削减与现实对抗的张力。但不可否认的是,作家面对现实难题的急迫与批判精神也正体现在此处,她用一阵阵从自然吹来的风,让童话人物与读者看见脚下的路不止有一条,而是充满各种各样的可能性。

徐瑾乘胜追击开出的第二剂药是“回归”——回归自然。如果说发现世界的广阔是自然与幻想之力的作用,那么,在自然中进行疗愈则是凭本心做出的选择。徐瑾用借助童话在自然界、人类社会和人自身三方架起的通道,有意对人们的认知与思考予以引导,并在“自然界”方向竖起闪光的箭头:往这儿走。正如作家自己所言:“她们好像是我,她们又不完全是我。在童话里,我们拉紧手,一起走过困境与孤独,一起寻找勇气和力量,一起发现温情与希望。”如此看来,作品中的人物脱胎于作者自己,结局的走向便也代表了作者本人的倾向。

徐瑾做出这样的选择是顺理成章的,因为对自然和生命的体悟与思考一直是关系人类生存危机的主题。呼唤并找回人性中原始的朴素的自然,的确能够帮助人们挣脱封闭的状态,通过感官的丰富体验激发生命的热情,让心灵找到回家的路。只是,在新时代视野下,人与自然的关系已不再是传统的“天人合一”,而是在多方作用下变成了更加复杂多元的循环系统,“回归自然”也不再是所求问题的终点,而是一个中转站。因此,如何平衡当下自然、社会与人类自身的关系,或许是作家接下来可以进一步思考与尝试的方向。

可以说,《精灵遇上怪小孩》是人们在重压生活下呼吸到的一口来自远方的新鲜空气。在拥挤到肩并肩的世界里,徐瑾用自然的魔法聆听着现代人灵魂的呼唤,接收着来自宇宙万物的回讯,试图解开久久盘旋在心头的烦扰,为生活寻找可能的答案与出路。波德莱尔在《评〈悲惨世界〉》中写道:“诗人在他热情洋溢的青年时代更多地乐于歌唱生活的壮丽,因为生活所包含的辉煌和丰富特别吸引青年人的目光。相反,到了中年他则怀着不安和好奇的心情转向问题和神秘。”这段话用在徐瑾身上或许不太准确,但从这部童话集中所呈现出的问题意识可以看出,作家正为迈出第一个阶段而努力。我们期待着,徐瑾能够继续带着自然的魔法,进一步探索童话的神秘世界,为现代人找到心灵的归宿,在创作上走向新的阶段。

(本文编辑:杨志敏)