《此处葬曹操》是中信出版集团在2023年出版的一本有关曹操高陵考古发掘与研究的通识读物,作者唐际根是南方科技大学讲席教授、原中国社科院考古研究所首席研究员、曹操高陵考古见证者。书中作者以纪实的手法描述了惊心动魄的发掘过程,以严谨的证据链证明了墓主就是曹操,通过科技与人文结合的手法还原了曹操和他所生活的时代,同时也系统回应了当年关于曹操墓的质疑。

在这本书的营销过程中,我们尝试了一些创新,比如把新书活动搬进了墓里、在书店举办了一场微型展览、利用新技术“唤醒”了曹操,希望在融合出版时代,做一些有益的探索。

《此处葬曹操》实拍图

把新书活动搬进墓里

近些年考古很火,但似乎又没有那么火。大家津津乐道于各种考古发现,天马行空地开着脑洞,但并不清楚考古工作者究竟在做什么。作为一本考古科普读物,《此处葬曹操》可谓典范,作者在生动讲述考古发掘故事的同时,很自然地告诉了读者科学的考古过程是怎样的,为什么考古和盗墓有着本质的区别。

这样一本书的新书活动如果放在报告厅,似乎总是缺了点什么,于是我们决定——进墓!因为在现场会更有沉浸式的体验。位于河南安阳的曹操高陵遗址博物馆有一个1:1复原的墓(真正的墓就在展厅隔壁,可以看到墓道和墓门),作者唐际根老师将曹操墓的结构形象地比喻为“四室两厅”,即前后室各带两个侧室。由于后侧室还复原了两具陪葬者棺木的遗迹,我们把活动地点选在了前室的一个侧室。虽然曹操墓的墓室很宽敞,但是现场无法容纳观众,我们采取的是先录制后播出的方式。

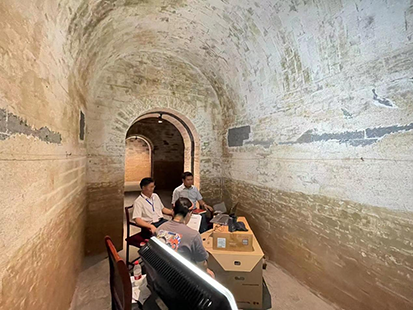

要在墓里做活动遇到的最大的问题就是——没电,也没桌子椅子。高陵博物馆的工作人员帮我们向当地电视台借来了专业灯光设备,从会议室搬来了椅子。侧室的门有点小,桌子进不去。经过反复测试,我们找来两个高度刚好的纸板箱摞起来,在上面放了电脑,这才完成了录制的准备。

录制中

活动过程中,唐际根老师和曹操高陵遗址博物馆孔德铭馆长就在这间侧室中向大家介绍有关高陵发掘的各种细节,比如后室顶上发现的盗洞、在后室的地面上发现了石棺床的印痕,而墓主人的骨头则是在前室发现的,说明盗墓贼把墓主人的头骨从后室踢到了前室,等等。读者们仿佛跟着专家一起重新回到了考古现场,收获了非常好的效果。活动现场的视频剪辑后也在曹操高陵遗址博物馆的官方抖音账号上发布,实现了二次传播。

微型展览,从细微之处破解高陵之谜

微展览是唐际根老师提出的一个概念,即围绕有限的文物,结合数字技术展示并进行深度解读。出于这样的理念,我们在书中也做了一个纸上微展览,对曹操墓中的一块“七女复仇”画像石进行了深入解读。画像石折射出东汉末年厚葬成风、人们虚伪尽孝的风俗;曹操拆祠堂、绝淫祀,把画像石铺在自己墓室的地面,正是要砸烂一个他不喜欢的旧世界。

基于此,我们也计划在线下办一场微展览。然而我们没有文物、也没有数字技术,在可投入成本有限的情况下,只能靠内容来支撑。我们考察了很多个活动场地,最终选择了展陈面积和位置都最适合的广州扶光书店。

展览主题叫“从细微之处破解高陵之谜”。之所以以此为题,一方面是因为考古工作需要非常细致的清理和研究,另一方面也非常符合作者的研究特点。一块看起来黑黢黢的、画面不甚清晰的画像石,作者不仅对画面内容进行了研究、复原,还对石材、刀法等进行了细致的研究,从而得出曹操拆祠堂的结论;而书中对证据链的细致梳理、对真实曹操的解读也来自细微的观察和研究。

由于没有文物,也没有科技效果的加持,只能用图文的展板,所以在展览内容的选择上我们反复做了权衡,既要拿出最有吸引力的内容,又不能“剧透”太多。最终,展览的核心部分分为三大块:第一是认定墓主人身份的证据链。因为曹操墓被公布的十五年来,依然有人质疑。零散证据肯定是不充分的,作者使用的是二重证据法,将考古发掘的一系列证据如年龄性别等基本信息、军旅生涯等个性化信息、墓葬相关信息等和史料记载一一对应,形成一条完整的证据链。这不仅是书中的一大重点,也体现了严谨的论证逻辑,所以我们把这部分毫无保留地呈现在了展板上。读者可以跟着线索像侦探一样破解墓主人身份之谜。第二是精选了具有代表性的质疑进行快速问答。有些问题乍一看非常有道理,但经过解释就知道完全站不住脚。第三也是重点内容,“七女复仇”画像石解读,这是作者全新的研究成果,包括服装、兵器、画面结构、故事还原等。

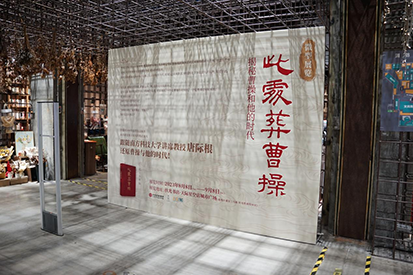

展览现场图

展览的优点是直观、凝练。很多人去博物馆看不懂展品,缺乏的正是对展品的深度解读。如曹操墓中的一块慰项石,普通人只看到它是一块约两个巴掌大的石头,上面刻有铭文,而经过解读就能看到一个有着头痛病、心怀统一北方壮志的老人的身影,因此也读懂了那首《龟虽寿》。配合展览,我们也邀请到作者唐际根老师在扶光书店做了一场专场分享活动,通过唐老师的解读,一个真实生动的曹操形象立了起来,取得了非常好的效果。

数字人,“唤醒”墓主人

“要系统梳理传统文化资源,让收藏在禁宫里的文物、陈列在广阔大地上的遗产、书写在古籍里的文字都活起来。”在文化遗产活化利用方面,唐际根老师已经先行一步,他带领团队历时三年成功复原了商代王后妇好的形象,使她能与游客进行互动。

对于出版界来说,融合出版业务是与新兴技术和管理创新融为一体的新型出版形态。随着AI等技术的发展,已经有不少出版机构进行了融合出版的探索,如故宫出版社的电子出版物《探秘丹青》。对于融合出版,我们也探索过元宇宙产品开发,但由于需要结合PICO设备使用,对用户有一定的门槛,最终我们选择开发了曹操的数字人,用户有手机就能实现互动。

我们复原的曹操数字人则结合了AI大语言模型,以H5页面为载体,使得用户可以带着手机畅游高陵遗址博物馆,并且读懂遗址。

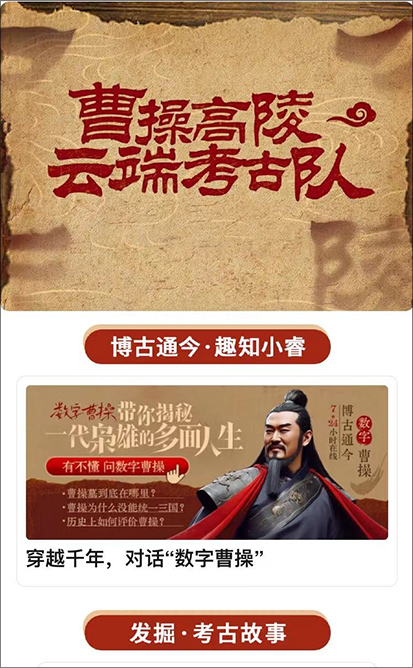

数字人页面

曹操数字人的功能包括:电子书、有声书、购买纸书,云游高陵、解读视频,智能问答、给曹操留言、送礼物。这些内容的策划并不是功能的简单堆砌,电子书、有声书等是基础内容,云游高陵和解读视频帮助用户身临其境地读懂遗址,智能问答和留言送礼功能则是互动;用户在深度理解内容的基础上对曹操有了全新的认识、可能会“路转粉”,可以选择在线购买纸书、可以与曹操互动交流、可以给曹操送礼物,形成一个情绪消费的闭环。

送礼物这一项功能设置的灵感来自曹操的粉丝们。曹操高陵遗址博物馆开馆之后,不少“曹粉”自发到高陵给曹操献花,有的人送了酒,有的人知道他有头痛病还贴心地送了布洛芬,并留下信温馨提示酒和布洛芬不要一起吃。更有游客留下了长长的信,写满了对曹公的敬仰。高陵的工作人员说,门口的这个格子本不是用来放祭品的,但开馆之后就鲜花不断。

“Z世代”的消费观主打一个情绪价值。消费者购买产品背后的动机,已经不再是单纯为解决生活的需求,而是满足某种心灵深处情感波动的需要。盲盒和直播打赏就是情绪消费的案例。因此,在数字人的设计上我们也参考了这一理念。

数字人的开发并不容易。关于内容框架的讨论就进行了很多轮,数字人的问答需要反复训练,开始它可能略显“笨拙”,不能完全消化被“投喂”的数据,经过数月的反复测试,帮助数字人掌握用户提问的各种可能,它的回答准确率也越来越高。

受到技术的限制,送礼物环节的实现不尽理想。我们和技术方沟通了多种实现方式,虽然实现了送花、送酒、送药丸的简单功能,并且将酒杯换成了东汉时期常用的耳杯,但是在祭奠场景的打造上仍有遗憾,有待进一步迭代更新。

2024年数字人上线之后,我们把它请进了曹操高陵遗址博物馆,这是图书与博物馆深度合作的一种尝试。图书服务于博物馆、对遗址进行深度解读、帮助游客读懂遗址和文物,博物馆又为数字人提供了展示空间,形成从线上到线下的良性互动。

创新无止境

正如抢占康师傅市场份额的不是统一而是外卖;对于出版机构来说,曾经还有着电子书抢走纸书份额之忧,如今抢走读者时间的是各类游戏、短视频、直播,等等。在做书越来越不易的当下,主动拥抱变化是适应新市场环境的必由之路。

互联网时代的编辑,除了要把好内容关,更需要以互联网思维对内容进行深度挖掘。互联网思维的本质是以人为本,编辑也需要从用户角度出发,挖掘用户的真实需求。如体验在消费场景中扮演着越来越重要的角色,将新书活动搬进墓里也是希望给读者一种身临其境的体验。在越来越重视情绪消费的当下,我们开发了曹操的数字人。未来或许会有更多创新的形式,需求在哪里,出版的生机就在哪里。

(本文编辑:杨志敏)