金波是一棵树。

是我生命旅程中相遇的一棵珍宝树。

是无数读者相遇到的一棵为生命铺设底色的树。

金波是一棵会行走的树

他是一位诗人,一位儿童文学作家,所以他是行走在字里行间的树。他就像自己笔下的那只小鹿:

花的影,叶的影,

给你披一件,

斑斓的彩衣。

你站在那儿,

和无边的森林,

融合在一起。

然而你还像一株飞跑的小树,

高昂着你枝枝丫丫的角,

闪进密密的大森林里。

一会儿和这棵树,

一会儿和那棵树,

交谈着春天的消息。

金波带着他对汉语“花影”“叶影”的采撷,融身汉语丛林,成为一道风景,一部在汉语言的森林里自由穿梭的动画,丛林里相遇的一切既是他作品中的各种元素、意象的原型,也是给予他关于生命、关于美好“消息”的源泉。小鹿和树交谈春天的消息,金波和所有相遇的生命传递情感和思考。金波一生教过无数老师成为老师,也享受着做学生的学生带来的幸福,行走于天地之间,以金波的方式影响着一代又一代人。他灵动如鹿——拥有孩子般的纯真;他静思如鹿——拥有儒生特有的平和;他好奇如鹿——拥有与自然天生的亲近。他就是一棵如小鹿一样会行走的树。

金波是一棵书本里的树

金波特别喜欢树,在他的作品里,树,是出现频率最高的意象,他喜欢《和树谈心》(江苏凤凰少年儿童出版社出版),谈着谈着他就《想变成一棵树》(接力出版社出版)。想真正了解他,当然是去阅读他的书。他的文字特别适合孩子阅读,作品里没有太“豪华”的词藻,文字就像是春天枝头冒出的那些红红绿绿的嫩芽,“幼稚”到孩子一读就明白,却又“丰盈”到能滋养你一生。读着他的书,就会感受到那一字一句,如一枝一叶般在你面前逐渐地生机起来,盎然起来,蓬勃起来。

二十多年前,第一次听到《和树谈心》的书名就喜欢上了,看到封面时立刻将自己定位于那个窝在藤椅里的小女孩,打开书最爱一路聆听《森林之歌》:《我走进大森林》,坐上《森林小火车》,走进每一个《树的家庭》看到《爷爷种下一棵树》,在《雨后的大森林》读懂那封《桦树皮信》、读懂《树和船》的演绎,读懂《一棵树,站在土地上》所点亮的所留下的《树的思念》:

早晨,我推开门窗的时候,想起树;

我坐在椅子上,伏在桌子上写字的时候,想起树;

我翻开书面,看见雪白的纸张,想起树;

……

翻开书页就再也无法停下——就像你窝在沙发里听窗外树叶婆娑。合上书,彻底爱上金波,彻底爱上树。至此发现这本书让所有的孩子都坐进那古老的藤椅,梦回森林——《和树谈心》。读到此处,才知道金波也曾是或者一直是那个和树谈心的孩子——把自己谈成一棵树的孩子。

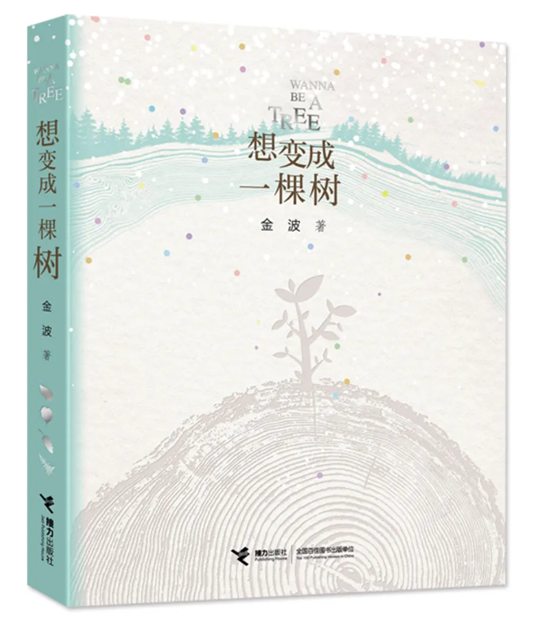

去年,我收到了接力出版社出版的《想变成一棵树》,实在是喜欢之极——这是我所读过的最“树”的书!

很“树”的封面:凹凸有致的外封由树的年轮荡漾开去,木质感岁月感十足的某一圈年轮萌生出一棵小树,只有五六根短短的枝条上面几片小小的叶子,一如耄耋之年的金波灵魂深处的童年。在经历若干“空白”的荡漾之后,细密的年轮之外是一片茂密的森林,无数绚丽的点点零散地点缀着整个画面:璀璨如星、缤纷如雪、弥漫如思……更似金波与树之间的对话——WANNA BE A TREE——《想变成一棵树》。外封的背面是一片绿色:无尽的森林——你自然地被融进去了,情不自禁地深深吸上一口气:我也想变成其中的一棵。

很“树”的装帧:书是如今少有的线装,所以你随便打开书体,然后封面和封底自然组合成一片层林尽染的童话。扉页竟然是一片如羽毛的叶子,矇眬中的背面是另一片笑容可掬的“叶子”——金波。他告诉你“想变成一棵树,拥有无数的叶子,微风里沙沙地响,讲述着绿色的故事”。随后你就进入了真正的树的世界:各种树的造型,外面留几片叶子提示你来猜一猜它们的名字,再然后就是一棵完全童话的树:调皮地收集了儿童所喜爱的一切,又放飞着若干儿童的智慧和梦想……诱惑着你进入一片神秘的领地,春风、夏凉、秋实、冬雪……联合讲述着一粒种子的故事,那粒种子在几层不同叶子形状的“窗子”后面。一个页面一扇窗,一扇窗前一首诗。

春风吹来一阵香:“小树,在春风里摇,红了花蕊,红了花苞。小树,在春风里摇,绿了嫩芽,绿了树梢。”

夏凉飘来一首歌:“盛夏的日子,满树开放着花朵,引来蜜蜂,嘤嘤嘤,唱个不停,树上挂满了甜甜的歌。”

秋实里有一片等:“一片黄叶随风飘落下来,依偎着土地静静地等待着,等待着树上更多的叶子,也在秋风里飘落。”

冬雪收藏了一句话:“我们也经历过了春夏秋冬,人的一生就好像树的一生。”

——至此,你就追随金波不断地读到这粒种子的故事,放平树,翻动双页面,就会在小小页角看到一部动画片:感受到一粒粒种子在不断地发芽、生根、破土、抽枝、长叶……正如被金波文字滋润的孩子。

很“树”的主题:“这本书是金波多年创作的关于‘树’的唯一童诗自选集。全书以‘树’为‘眼’,分为‘走进林中世界’‘愿站成一棵树’‘绿叶的交响’‘献给树的花环’四辑,富有‘树’的韵律,‘树’的想象,‘树’的视野,引领读者跟随一棵棵‘树’的畅想,发现自然之美,体验自然之趣。”——这是编辑“关于本书”的简介。也可以说这是编辑眼中的“金波树”。金波本人对于想成为“树”最直接的解释是:

只有走进林中,你才能

真正地理解鸟儿的叫声。

那是被晨光唤醒的声音,

那是被露水润湿的声音,

那是被花香浸染的声音。

唱的是,树与树的故事,

唱的是,叶与叶的亲昵,

唱的是,花与花的秘密。

愿站成一棵树,为的是

真正地理解鸟儿的叫声。

整本书都是在“森林”中完成,是真正的“树”的作品。尤其喜欢的是书中除了不断出现的“树”的插图之外,总有一溪“星河”在流动,那是一条诗意的河流:时而如飘逸的绸带,时而如蜿蜒的山路,时而如静谧的湖泊……总是萦绕在一棵棵树旁,与树相伴最多的当然是孩子和鸟。

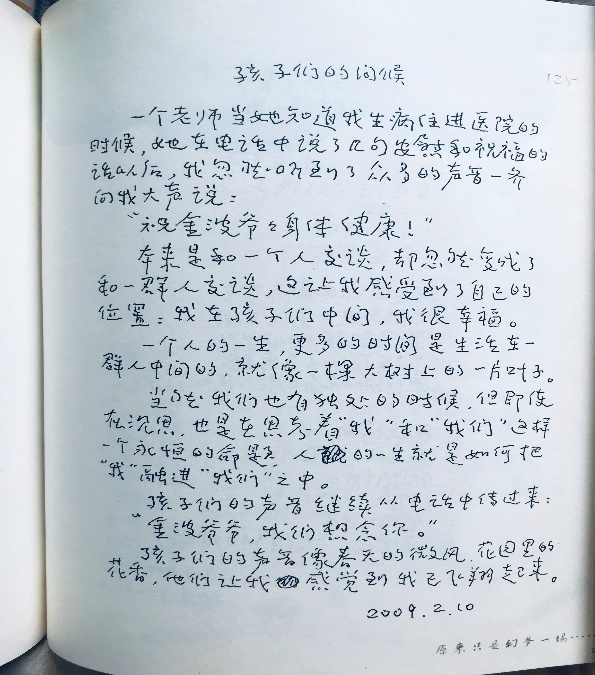

树与鸟儿的关系就像金波与孩子的关系——这是作为教师身份的我读金波的树情结时最直接的体悟。在教学教材里的《做一片美的叶子》《树和喜鹊》得到了更多的印证。教学中你不仅可以感受到金波对于树的情有独钟,更感受到他对于鸟儿的态度和情感:即有一份来自树的责任,同时也有一份来自树的依赖和期盼。他笔下的树,总是充满着灵性,与人是平等甚至是高于人类的。我明白了“树”,就常常创造一些机会来满足“树”的心愿,让他经常听到“鸟儿们”的歌声:我们读他的作品,我们唱他写的歌,我们还讲自己的故事给他听,传递我们读书节、科技节、春游、秋游的消息……孩子的声音成给他带来多大的幸福:

孩子们读完《树和喜鹊》都觉得自己就是那喜鹊,金波爷爷就是那树。他们都期盼着:金波爷爷何时能来我们的校园?于是,触发了我萌生了“树童话”的灵感:让书本里的树成为校园里的树!

金波成了一棵校园里的树

多年来,金波的作品深受孩子们的喜爱,我教的每一届学生都是“金波迷”——他们几近读遍金波的作品,我成了孩子和金波之间的桥。校园里有一棵高大的枫杨树——南方人还称其为元宝树、馄饨树,因为它的种子造型与元宝、馄饨的造型特别像。枫杨树就在班级教室门前,学完《树和喜鹊》,孩子们一致认定这棵校园里最高大的树就是“金波爷爷树”,最奇妙的是树身被爬山虎缠绕着包裹着,一如将金波团团围住的孩子——同学们说,那是他们在听金波爷爷讲故事。

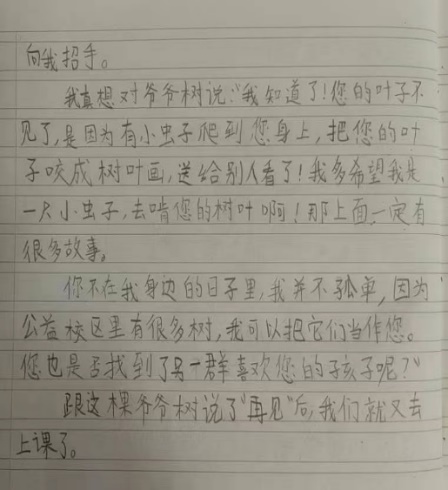

于是,我们与金波树得以长相守:春天,枫杨树抽枝长叶,开出一串串花——如一首首诗,爬山虎也吐出火红的嫩芽,竖起耳朵聆听;夏天,枫杨树将那一串串花悄悄地变成了一串一串青色的果荚——如一篇篇童话,爬山虎的叶子也繁茂起来,染得一身的青翠;秋天,枫杨树那一串串种子纷纷长出了薄薄的翅膀——如一个个精灵,爬山虎的叶子便纷飞着追逐一群群精灵;冬天,枫杨树和爬山虎一起把那些写满故事的叶子送给来来往往的鸟儿、虫儿和爱故事的人,陪伴他们度过整个寂寞的冬天……我和孩子们每天上学都会和金波树打招呼,我们把自己的故事讲给金波爷爷听,也常常看到金波爷爷来自北京的问候和故事。许沐阳在日记中写道:

金波爷爷,我每天都能看见您,因为我把枫杨树看成了您。

您每天一有事情就写成一篇故事,枫杨树的树干上都是爬山虎,而且还发现了很多秘密,我就是其中的一枝。因为它小,我也小,而且这根枝旁边还有很多枝,就像我有那么多的同学一样。您就是我们的老师,给我们上故事课、上写作课。我想抱抱您对您说:“爷爷辛苦了!”我还想和您交谈交谈您还是小苗的时候的事情,因为您写的《乌丢丢的奇遇》太童话了,我要聊聊到底有没有这件事情。

作为“桥”,我享受着双倍的幸福和快乐,我一边和孩子们共读金波的作品,一边又体悟到金波在得到孩子们消息时的快乐。因而对金波《鸟巢》这首诗(上)有了鲜活的解读(下):

鸟巢,是大树的另一种风景

鸟巢,是大树的另一种生命

没有鸟巢的大树

日子很寂寞,很冷清

叶子和叶子对语

根和泥土默默倾听

大树有了鸟巢

就像大树开了一朵花

鸟巢里,白天升起太阳

夜晚升起月亮

雏鸟和星星说话

鸟巢,让沉默的大树快乐

鸟巢,让大树的生命鲜活

孩子,是金波的另一种风景

孩子,是金波的另一种生命

没有孩子的金波

日子很寂寞,很冷清

生命和生命对语

老人和孩子互相倾听

金波有了孩子

就像大树住进了小绿人

孩子心里,白天升起太阳

夜晚升起月亮

精灵和时空说话

孩子,让创作的金波快乐

孩子,让金波的生命鲜活

我将自己的体会寄给了金波老师,没想到不仅得到了他极大的认可,称我是这首诗的知音,还鼓励我是一位懂孩子懂诗歌的老师。于是,我就立足指导孩子读诗写诗这一视角,解读着先生的诗,合作而成了《金波写诗的秘密》(天天出版社出版)。一切只因我也是那鸟巢里的一员,在回应这棵知鸟音、懂鸟心的树。随后相继合作了《书本里的蜜》《金波的写作课》,还成了他经常点名的作品导读人,先后导读过他的许多作品:《开开的门》《婷婷的树》《风筝鸟》《柔软的阳光》……

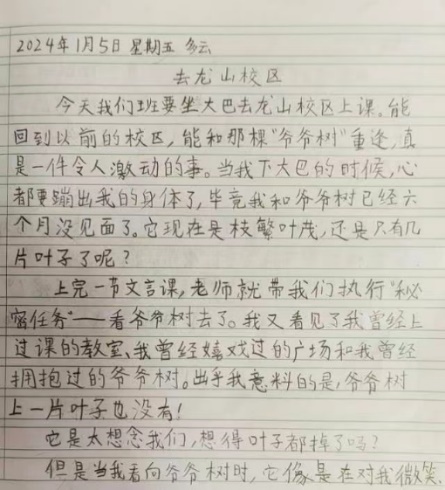

就这样,那一串串枫杨树的种子,就像金波的一串串诗行,又像他童话里的精灵,陪伴着孩子们度过一个又一个美好的日子,飞越一段又一段光阴:2021年秋到2023年春,两年时间里,我们几乎天天在读金波,午间听《影子人》里的童话,清晨读《让太阳长上翅膀》里的童诗,读着读着,就忍不住写出了自己的作品。到了三年级,孩子们要从龙山校区转往公益校区去读三、四年级,孩子们最舍不得的就是枫杨树。思念,触发了他们的灵感,于是,他们用自己稚嫩的笔给金波写信,分明是枫杨树的种子在发芽:

我把春天送给您

(蒋馨懿)

我是一片油菜花,

我把春天抱在怀里,

春天变成了金黄色,

就请布谷鸟把春天送给您。

我是一棵小草,

我把春天洒向大地

春天变成了碧绿色,

就请微风把春天送给您。

我是一朵桃花,

我把春天装进花蕊里

春天变得如此芳香,

就请燕子把春天送给您。

我是一棵柳树,

我把柳枝编成辫子

春天变得俏皮可爱,

就请大雁把春天送给您。

春天,我给您写信

(曾一朵)

我是一棵柳树,

那刚长出的新芽中

充满了快乐与自豪。

那一片片叶子,

会飘向远方,

落在你的床头,

你会看到吗?

春风中的叶子

你收到了吗?

那都是我,

给你写的信啊!

记得三年级时,有一次要集体去龙山校区参加活动,孩子们最热切的依然是要去看看枫杨树。

-

金波有许多作品被入选小学语文、音乐教材中,他渐渐地成了在校园里陪伴孩子成长的树,枝繁叶茂的他成为孩子们钟爱的树,灵性相通的生命相遇在这片园子。校园,不只是金波引领孩子生长的地方,也是孩子润泽金波生命的地方。

金波,还是一棵无年轮的树

《想变成一棵树》的封面是大树的年轮作纹,在树心和树皮处的年轮是极为密集的,可中间却出现了一大片年轮空白(那棵小树苗正萌生于此),这不正是《乌丢丢的奇遇》吟老童年好友可人所抵达的那“没有年龄的国度”所在吗?——原来这是一棵没有准确年轮的树。金波用作品传播的文学种子四处飞散,成长为一棵棵树——既是空白年轮间的童话,也是年轮外的森林。“人树合一”是金波在《追踪小绿人》中就追求的境界——生命交融为一体:“我变成了树”“人是走动的树,树是挺立的人”,这是金波所追求的生命的最美归宿——回归自然。

金波对时空之界的突破,首先表现在他是一棵经常“越界”的树,这个“界”不只是国界,不只是诸如《想成为一棵树》入选了德国“白乌鸦书目”;德文版的《乌丢丢的奇遇》、英文版《追踪小绿人》《烛光里的鱼》(诗集)……等作品以不同语言的形式出版带来的国际声誉,这只是突破了“人”之国界的标志。我认为金波的作品中更突破了“人界”(或者可以说是“种界”)的生命观。

文悦铭在阅读《乌丢丢的奇遇》绘制的插图

与国际大奖画家克里斯蒂安娜·切洛蒂合作的绘本《是你吗?蝴蝶》(青岛出版社),无论是图文作品的形式还是内涵,都显现出突破时空的无界存在,上承庄子,下接AI。这是一种超越了物种边界的存在:都说泛灵化是儿童文学作家的共识或本能,但在金波那里绝非为了创作而刻意泛灵(也许起初是这样的),在他的笔下一棵树、一株草、一朵花,一只鸟、一尾鱼、一条虫,都是平等的,他们的故事并不波澜壮阔,也没有经历太多曲折离奇的情节,他们可以自由地穿越于不同的时空,自由地进行不同物种间的交流和对话,以各自独特的方式表达着对这个世界的情感和思考。

他作品里所有的生命就那样自然地共存于如此美好的境地,因此获得了一种生命之永恒,精神之永恒。他的作品向孩子们传递着这种童话特有的情感和思维,慢慢衍化为孩子们看待世界的态度和方式,进而成为追求的境界……

曾经,金波是长辈眼中一棵小小的树:

曾经,金波是播种者,种下一棵棵树;

曾经,金波是阅读者,解读一棵棵树;

渐渐地,金波成了一棵树,愿意因一切而变成树的树:承接阳光雨露,吮吸地下甘泉;阅读阴晴圆缺,书写悲欢离合;蓬勃自己的生命,欣赏相遇的一切生命。

真心庆幸:生命里,相遇了这一棵没有年轮的金波树。

我们都是乌丢丢,迈开左右脚行走,一路见到大树,常常恍惚:是金波变成了一棵树,还是一棵树变成了金波?

(本文编辑:余若歆)