编者按:从工科生转为文科生,唐浩明如愿进入岳麓书社成为一名编辑。主动请缨担任新版《曾国藩全集》的责编,枯燥乏味的古籍整理工作不仅没有磨灭掉他的热情,反而坚定了他进一步研究曾国藩的决心。于是,关于这位历史人物的小说、评点相继诞生于唐浩明笔下,为潜心写作,他甚至辞掉了副总编辑的职务。

40年来,从文献整理到文学创作,再到文本解读,唐浩明扮演了编辑、作家、学者三个角色,一直朝着作家型编辑或学者型编辑的方向前进。当被问到作为编辑的职业成就是什么时,他用8个字回答了这个问题:打通古今,传承智慧。

由江西高校出版社、青岛城市传媒影视文化有限公司、北京书友之家文化交流有限公司联合策划实施的《老一辈出版人口述实录》一书,收录了19位老一辈出版人的口述资料及视频,截取其从业生涯的重要事件,以全媒体的形式进行讲述,展现老一辈出版人的文化情怀与责任担当,推动出版行业鉴往知来、守正创新,可为新中国史、改革开放史提供宝贵的史料。

《老一辈出版人口述实录》,《老一辈出版人口述实录》编委会/编,江西高校出版社,2024年9月

书中就包含对出版人唐浩明的采访内容。当时已77岁高龄的他,在采访中回顾了自己的出版生涯。

唐浩明

“编辑这个职业太合我意了!”

主持人:您在大学读的是水利工程,毕业后也在水利部门工作,您是如何转行进入编辑出版领域的?对编辑工作有什么感受?

唐浩明:我大学读的是水利工程,毕业后一直在水利部门工作。但我个人更喜欢文学、历史等人文学科。所以,恢复研究生制度后,我于1979年考入华中师范学院中文系古典文学专业,从工科生变成了文科生。

三年后毕业,我被分配到湖南长沙岳麓书社。那时岳麓书社刚从湖南人民出版社分出来,建社不足半年,全部人马加起来也就十几个,都在一间大办公室上班。岳麓书社还在附近的新华社湖南分社招待所租了一间约10平方米的小房子,我被安置在那里。

我用一个大书柜,将房间分为前后两部分,在后半部分搭了一张单人床,摆上一张书桌、一把椅子,就算安顿下来了。前半部分,则坐着编辑部主任和另一个编辑。因为有书柜挡着,我坐在后面,有一种拥有独立空间的感觉,心里很安宁。下班后,这间办公室便是我的“天下”,更觉十分满足。我从小喜欢读书,现在天天与书稿打交道,又可以遇上不少有学问的作者,这工作太合我的意了。

编辑部主任待人和气,平易近人。他当时正在看《古文观止》译注的清样,《古文观止》相关译注我一直想读却找不到,现在书稿居然就在眼前,我很高兴,对主任说:“您打清样时多打一份,把那一份送给我吧。”主任说:“用不着留清样,出书时社里每人会送一本。如果你还要的话就找我,每个责任编辑,社里会发20本样书。”

我简直惊喜极了。这就意味着,今后我不用花钱,就可以得到很多书。编辑这个职业居然有这么好!

“编辑”这两个字,在我的心里一直有很崇高的地位。我们民族的至圣先师孔夫子就是中国的第一个大编辑。孔夫子一生述而不作,整理编辑《诗》《书》《春秋》,论对中华文化的贡献,没有哪个人能超过他。历史上,有许多著名的编辑,如编《文选》的昭明太子、编《唐诗三百首》的蘅塘退士、编《古文观止》的吴氏叔侄、编《古文辞类纂》的姚鼐等,他们的贡献,并不亚于一个有成就的学者、作家。

近代许多文化名人,都做过编辑,如张元济、梁启超、李大钊、陈独秀、胡适、鲁迅、叶圣陶、梁实秋、巴金等。当代编辑中,也有不少文化名人,如张恨水、张友鸾、金庸、高阳、林海音、王鼎钧、巴人、杨伯峻、周振甫、韦君宜、傅璇琮、沈鹏等。

岳麓书社这个以出版中国传统文化书籍而著称的古籍社,是我向往的圣地。如今有幸成为其中一员,机会非常难得,以这些编辑名家为榜样,做一个对文化事业有贡献的编辑,成了我的初心和追求。

主动请缨“啃”下大部头

主持人:编大部头的古籍书枯燥乏味,而且花费的时间多,您当时为何主动请缨?您是怎样“啃”下这块“骨头”的?

唐浩明:岳麓书社当时制订了一个庞大的湖南地方文献与古籍的整理出版计划,开列从古代到新中国成立前的2000多种湘籍人士的著作,拟陆续出版。其中特别引人注目的是六大全集,即王夫之、魏源、曾国藩、左宗棠、王闿运、王先谦6个人的全部文字。这是6个浩大的文化工程。出于对中国传统文化的热爱,我认为这个出版计划十分必要,非常及时。

第一,“文革”后,有许多好书已极难找了,现在重印,可以为读者提供方便。第二,从古到今,书籍浩如烟海,质量参差不齐,亟须人做一番清理。把那些经受住了时间考验的有意义的书挑选出来,重新印刷,以便引起读者注意,这样既造福当代,又可将它们引入人类文化长河中。第三,趁着一批宿学老成者还健在,给他们创造一个传递文明薪火的平台。总之,这是一桩功德无量的事。于是我向社领导主动请缨——我愿意来做这件事。

这件事,说起来都认为是好事,但是做起来毕竟太枯燥乏味,且极耗时日,有些编辑出于种种原因,参加的积极性不高。我的主动请缨很快便得到批准,而且承担的是六大工程中最重要的一项,即担任新版《曾国藩全集》的责任编辑。我当时从内心感谢社领导的器重,把这样一个重担交给我。这份信任,促使我以高昂的热情,竭尽全力地投入工作。

但平心而论,这个工程的难度确实非同一般。

首先是曾国藩这个人不一般。他出身于普通的农民家庭,靠自己的努力一步步走进了朝廷的权力圈;然后又以文职官员的身份,白手起家组建一支军队,平定了太平天国运动。他不但立功,而且立德立言。百余年来,他成了平民子弟的励志榜样,尤其备受政治家的敬重。梁启超认为他不仅是中国有史以来数一数二的大政治家,也是全世界数一数二的大政治家。毛泽东说“愚于近人,独服曾文正”。蒋介石也以他为榜样。但同时,也有人说他是汉奸、卖国贼、刽子手,是阻挡历史车轮前进的反革命头子。评价的反差之大,历史上少见。

其次,老版《曾文正公全集》影响很大。曾氏死后不久,由李鸿章兄弟等人组织编辑刻印的《曾文正公全集》即问世,该书可谓近代个人全集中影响最大的一部。蒋介石将它随身携带,走到哪里带到哪里。毛泽东也很喜欢读它,至今韶山故居还保存着四本线装版《曾氏家书》,每册封面上都有“润之珍藏”四个端正的楷书。梁启超从中摘取数百条语录,编辑成一本《曾文正公嘉言钞》。蔡锷则据此编辑《曾胡治兵语录》,作为他部队的教科书。

最主要的是,我所编的新版全集,富有传奇色彩。

曾国藩是一个档案备份意识极强的人,他所有的文字包括家书、日记这种私密文字都留有副本。战争年代,每隔一段时间,他就派专人将他的副本,从前线护送到老家保存。他死后,这些文书档案成了曾氏家族的镇宅之宝,世代典守,秘不外示。

新中国成立前夕,他的第四代嫡孙曾宝荪、曾约农姐弟将其中的一部分手迹,辗转带到中国台湾,大量的文件则依旧留在曾氏老家富厚堂内。中华人民共和国成立后,曾氏家族的一切财产都被没收,充作公产。房屋、田地、古董,以及室内的所有家具摆设都成了抢手货,唯有那些“没人要”的书籍及文书档案,被堆放在富厚堂内的砖坪里。

摆了一段时间后,有人曾建议,干脆一把火将这些“反动”的材料烧掉了事。幸好省里有关人士得知了此事,决定将这批东西运到省会长沙,交给中山图书馆(湖南图书馆的前身)保管。那时,图书馆没把这批东西当回事,随便找了一个不起眼的小屋子堆放,然后用一把锁,将它们紧锁起来,从此再无人过问。时间一长,大家也慢慢将此事给遗忘了。

歪打正着,这种“打入冷宫”的待遇,却起到了对古籍的保护作用。在“文革”时期的“破四旧”狂热中,正是因为被“人们”遗忘,这批材料才侥幸逃脱那场劫难,完整地保留到“重见天日”的那一天。

20世纪80年代初,在拨乱反正中,中央恢复了古籍整理出版规划小组,各省也陆续成立了相应机构。在湖南古籍整理出版规划小组的领导下,学术界和出版界联手,对湖南近代历史文献进行了调查清理,使尘封30年之久的曾氏旧档得以重放异彩。学者们将光绪年间的刻本《曾文正公全集》与这些材料进行比较后,发现有很多著作没有收录进去。当时的全集,其实是一部选集。学者们认为,很有必要以这些档案为基础,再将中国台湾20世纪60年代影印的《湘乡曾氏文献》《湘乡曾氏文献补》合起来,出一部新版曾氏全集。上报国务院古籍整理出版规划小组获准后,便有了这样一个项目。

然而,要将这个计划变为现实,却是一件很不容易的事情。首先得组织一个队伍。这虽然是件好事,但学者老师们对此积极性不高。主要原因是高校、社科院没把古籍整理视为科研成果,古籍整理成果在评职称、晋级、获奖这些方面都不起作用,他们做此事,除了能得到一点微薄的整理费,没有其他功利性的收获。好不容易从三四个单位组织了20余人的专家队伍,因为种种原因,却难以找到合适的主编人选。在主编缺位的情况下,所有的联络、协调,甚至包括全集体例的统一等事情,便都落在出版社的身上,具体来说就是落在我这个责任编辑的头上。当时的我,出于无知而产生的“无畏”,竟二话没说地担当起这个角色。

再就是繁重的清理复印工作。那时岳麓书社没有汽车,我只好把社里唯一的复印机搬到板车上,与一个小伙子合作,一路颠颠簸簸地把复印机拖到省图书馆。社里派出另一个同志做复印员。从那以后,我每天进库房,对那些一百多年前的“曾宅老档”进行清点。因年代久远,保存不当,发黄发霉、脱落、腐烂、虫蛀的文档很多,得一一将它们处理归置,然后交复印员一张张地复印。风雨无阻,天天如此,就这样三个多月下来,终于将除奏稿外的藏件全部复印了下来。幸而当时图书馆领导的“市场意识缺失”,没有因此事收费。如果按照图书馆现在的规定,资料费将是一个出版社难以承受的天文数字。出版社如无法筹集到这笔巨款,事情就“黄”了。

为了真实地感受曾氏文集的深浅,我首先对曾氏家书进行了整理校点。我在通读省图书馆藏件、光绪年间刻本、台湾影印本的基础上,整理出近百万字的曾氏家书。为方便读者阅读,我将其分为上下两册,并为每封家书写了提要,又在书后附上人名索引和内容主题索引。1985年10月,这两册家书作为新版《曾国藩全集》最先推出的部分,由岳麓书社出版。

从1985年最先出版《曾国藩全集·家书》,到1995年出齐《曾国藩全集》,历时10年,在国内外产生了较大的社会反响。美国纽约《北美日报》发表了一篇题为《还历史以本来面目》的社论,祝贺中国出版《曾国藩全集》,说出版此书是“朝着正确对待历史的方向跨出了可喜的一步”“是中国文化界人士的思想突破了一大禁区的标志”“其重要性完全可以和中国发射一枚新的导弹或卫星相比拟”。这事让湖南出版界很兴奋,参与整理的学者专家们也受到鼓舞。

开创编写一体的古籍整理模式

主持人:您在编辑《曾国藩全集》的同时,把编辑《曾国藩全集》、研究曾国藩与写曾国藩的长篇历史小说结合起来,全方位地走进曾国藩的世界,开创了编写一体的古籍整理模式。请您谈谈这方面的体会。

唐浩明:《曾国藩全集》出版后,社会好评如潮。我奉湖南省委组织部之命,写了《曾国藩对人才的重视与知人善用》一文,实事求是地总结了曾国藩在识人用人方面的一些成功经验。此文被列为中组部举办的第三梯队培训班的课外重点参阅论文。我从中受到启发:现在已到了可以客观科学对待历史的时候了,只要是抱着这种态度研究历史,是可以得到社会认可的。在整理校点曾氏家书的过程中,我已经不知不觉地走进了曾氏的世界。

说实在话,先前我对曾国藩并不了解,只是从教科书上知道他是一个大反面人物。这段时期我仔细阅读他写给家人的1000多封书信,发现他信中所讲的许多观念与我们倡导的观念十分契合,而且有些话使人震撼。如他对儿子说:“若农夫织妇终岁勤动,以成数石之粟数尺之布,而富贵之家终岁逸乐,不营一业,而食必珍馐,衣必锦绣,酣豢高眠,一呼百诺,此天下最不平之事,鬼神所不许也,其能久乎?”这段话不是在宣传革命理论吗?身处他的地位,能将世事看得这样通透,说明这个人非同一般。

我由此产生了向前辈学习的念头,我不再满足于只伏案看稿、改正错别字,而是要独立研究,做一个有学问有思想的出版人。我一边编辑曾氏全集,一边潜心于近代史与曾氏的研读。编辑的职责,逼迫我必须一字不漏地读懂曾国藩留下的1000多万字的原始材料。这种笨拙的读书方式,使我看到历史的许多细枝末节。而这,往往容易被不少以研究为主业的历史学家们所忽视。我先后在学术刊物上发表了10多篇研究曾氏的文章,引起了学界的注意。在《曾国藩非汉奸卖国贼辨》(以“邓云生”之名发表)这篇文章中,我提出曾氏不是汉奸卖国贼的观点。文章在《求索》杂志上发表后,立即被美国《华侨日报》摘要刊载。

在全方位地研究曾氏这个人后,我有一个认识:曾氏既非十恶不赦的反面人物,也不是一代完人式的圣贤,他其实是一个悲情色彩很浓厚的历史人物。他身处晚清时期政治军事的旋涡中心,却一心想做圣贤,一心想在中国重建风俗淳厚的理想社会,这就注定了他的悲剧性。细细品味他留下的文字,可以发现他的内心深处是悲凉的、抑郁的,他的苦多于乐,忧多于喜。这种强烈的悲情氛围,要远远超过他的那些风光荣耀的外在表现。

1986年,我进入人生的四十不惑时,做出了一个在当时看来是很大胆的决定:写一部以曾氏为主人公的长篇历史小说。之所以以小说的形式而不是以评传的形式来写,是基于以下几点:

第一,借助文学元素走进人物的精神世界,可以将人物写得生动鲜活,尽可能接近我心目中的那个人物原型;第二,读者喜欢读文学作品,图书的发行量会比较大,我的努力所能够获得的认可面也会大一些;第三,我在青少年时代极想做一个作家,借此圆我的作家梦。

从那以后,除了上班时间编《曾国藩全集》,其他时间我都用于构思、撰写有关曾国藩的小说,每天写作到凌晨一两点。那段时间,我没有星期天,没有节假日,没有任何应酬,除开睡觉外,也没有任何休息的时间。我甚至连天气变化、时序推移的感觉都不复存在。为了获取尽量多的时间,我坚决辞掉了副总编辑的职务。我当时已不年轻了,前所未有的紧迫感,促使我格外珍惜时间,分秒必争。

三年多的日夜兼程,我写出了百万字的初稿。到了将书稿交给湖南文艺出版社(简称“湖南文艺社”),正式讨论出版事宜时,长期以来心中的最大顾虑,便立即成了最大的拦路虎。这个最大的困难不是别的,恰恰就是曾国藩本人。鉴于当时曾国藩是个有争议的人物,选题一直搁浅。1989年年底,我向湖南省新闻出版局新任局长当面陈述了两个多小时的出版理由。局长当即表态:只要没有政治问题,又不是诲淫诲盗,可以考虑出版。局长还要求每个局党组成员都看一遍书稿,并且签字表态。局党组如此慎重地对待一部书稿,过去从来没有过。书稿终于进入正式出版流程。

在湖南出版界态度还不明朗的时候,我请我的父亲与中国台湾黎明文化公司联系出版事宜。1990年黎明文化公司出版了《曾国藩》的第一部。三个月后,以《血祭》为书名的大陆版《曾国藩》第一部也在湖南文艺社出版。

《曾国藩》第一部出版后引发的社会反响,大大地出乎人们意料。这部书首先在校对室里一片叫好。出版后,来出版社买书、要书的,车水马龙。当时印书的新华二厂在邵阳市,因为供电紧张,常常停电。工厂要求供电所供电,所里的人便开玩笑说,你们拿《曾国藩》来,我们就供电。平时不读书的出版社门卫,也想请责任编辑送他一本书。我听后很感动,立即给他送去了签名本。

从《曾国藩》第二部开始,局党组不再集体审稿了,发稿由湖南文艺社做主。1991年,第二部《野焚》出版,1992年第三部《黑雨》出版。几乎与此同时,中国台湾也推出了黎明版的第二部、第三部。

那几年,社会上广泛流传两句话:“从政要学曾国藩,经商要学胡雪岩。”无形中为《曾国藩》做了很好的广告宣传,同时也推动了岳麓书社版的《曾国藩全集》的发行。1995年,《曾国藩全集》第一次整体推出,便印了8000套,半年售罄后,又加印了5000套。30卷的历史人物全集,两年内发行13000套,比较少见。不但读者喜欢,学界也予以认可。《辞海》(第七版)专为岳麓书社版的《曾国藩全集》立了一个词条。

此后,我又策划了《胡林翼集》《彭玉麟集》《曾国荃全集》,并担任责任编辑。这几个人都是当时湘军的高级将领,他们的文集,无疑是研究那一段历史的重要史料。作为一个编辑,我不想四路出击,到处开花,我把目光锁定在一个比较小的范围。这个小范围,一是湖南,二是近代。我认为,这样做,无论是对出版社,还是对我个人,都是有利的。编辑虽说是杂家,但也不能太杂,杂中还得有所专。太杂必流于浅薄,有所专才能走向深厚。

在这个过程中,我继续利用业余时间创作历史小说,写了《杨度》与《张之洞》两部书。这两部书的时代背景也框在近代。与《曾国藩》一起,这三部书被人们称为“晚清三部曲”。

《杨度》

《张之洞》

进入21世纪,图书市场出现了不少以曾国藩为题材的“跟风书”。但这些“跟风书”存在两个突出的问题:一是绝大部分图书浅薄,抄袭的痕迹明显;二是图书内容热衷于权谋机巧一类的“术”,对于曾氏身上所体现的中国传统文化中的“道”,或忽视或淡化或歪曲。作为“曾国藩热”的“始作俑者”,我的心情颇为压抑,我觉得我有责任为曾氏做一些正本清源的事。于是,我在《张之洞》出版后就明确表示,我今后不再写长篇历史小说,而是做点别的事。

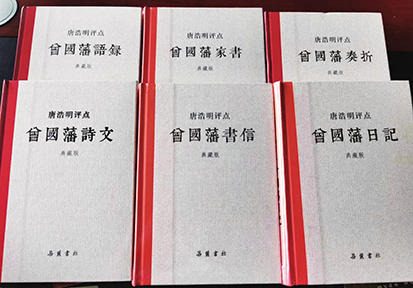

这个事中最主要的便是写“评点曾国藩”系列。确切地说,“评点曾国藩”是评点曾国藩的文字。2002年推出“评点”系列的第一部《唐浩明评点曾国藩家书》,以后陆续推出《唐浩明评点曾国藩奏折》《唐浩明评点梁启超辑曾国藩嘉言钞》。对这三部评点,我的写作宗旨是:以走进曾氏心灵为途径,以触摸中华民族文化的底蕴为目标。作为一个文化人,我认为这才是研究曾国藩的正路子。

从2007年到2011年,我又花了整整4年的时间对10多年前出版的《曾国藩全集》做了一次全面的修订。修订工作基于以下三个主要原因:第一,这10多年来又发现了一些曾氏文字,特别是中国台湾出版的“台北故宫博物院”所收藏的曾氏奏折,为数不少,很有补充进去的必要;第二,20世纪90年代出版的全集存在着不少差错,很有改正的必要;第三,由湖南省政府资助出版的《湖湘文库》将《曾国藩全集》列入其中,为全面修订提供了难得的条件。

作为《曾国藩全集》的重要参与者,这10多年来,我一直为当年因为人员众多、政出多门而造成的不少差错而深存遗憾。现在能有这样一个机会来弥补,且可以增加许多新内容,这是一件好事。我中断了“评点曾国藩”系列的写作,全身心投入《曾国藩全集》修订版的工作中去。

2011年11月,在曾氏200周年诞辰的纪念会上,举行了《曾国藩全集》修订版首发式。看着用红绸带包扎的31册修订版全集,我心里长长地舒了一口气,感觉基本上可以无憾于读者、无憾于子孙了!

之后,第四本评点日记、第五本评点书信、第六本评点诗文也陆续推出。“评点曾国藩”系列的陆续出版,从新的视角,为有兴趣的读者提供了读本。

“唐浩明评点曾国藩”系列

努力成为作家型/学者型编辑

主持人:每个行业的从业者都有自己的职业成就,从中获得职业动能,增强职业自信。编辑工作所承担的培根铸魂使命,有着不一般的职业成就。请谈谈您对编辑职业成就的看法。

唐浩明:自从20世纪80年代进入岳麓书社,我就常常想着这样一个问题:作为一个编辑,我的职业成就体现在哪里?或者说,什么是我的职业追求?

我认为传承人类优秀文化遗产、积累当代文明成果,应是出版社的最主要的职能。至于获得多高的经济收入,创造多大的利润价值,则是对这个职能履行程度的回报之一,而不是衡量它的最重要的指标。

具体到我自己,一个古籍出版社的编辑,其立足点则要落在传承中华民族的优秀文化遗产上,把古代的知识、技能,把古人的感悟、体验传承给今人。这其中最为重要的是古人的智慧。一个称职的古籍编辑,要有一种意识,即如何能让今天的读者更方便地接受这一切。我把自己的思考概括为8个字:打通古今,传承智慧。

智慧,本是人类的高端成果,但其中仍然有低层次与高层次之分。低层次的智慧是可以用文字来表述的。这些年来,我也应邀讲过一些课,其中有一个课程就叫作“曾国藩的人生智慧”。我写曾国藩的评点系列,也是把很多的心血用在挖掘曾氏的处世做人的智慧上。我编辑的曾国藩、曾国荃、胡林翼、彭玉麟等人的文集中,自然也蕴含着他们许多的智慧。

至于高层次的智慧,则不是文字或语言所能表达的。大家都知道轮扁斫轮的故事,出自《庄子》一书的这个寓言,实际上说出了人世间一个最大的真理,即文字与语言本身具有局限性。只不过轮扁的“六经乃糟粕”那些话,说得太过激、太情绪化而已。许多年后,岳飞所说的“运用之妙,存乎一心”,则以平和的心态把这个感悟说得直白而为人们所理解和接受。

那么,高层次的智慧还能传承吗?如果能,它会以什么方式传承呢?我认为,人类的高层次智慧一定是能够传承的,但不以文字或语言的形式来直接传递,而是隐藏在杰出人物对世事的具体处置上。善于观察和思索的人会将此化于内心,心领神会而随机运用。我之所以要倾注自己的大部分心血去写三部历史人物的小说,其主要的目的就在这里。我希望借助文学元素来再现历史上那些杰出人士的所作所为,让有心的读者从中去琢磨去感悟那些高层次的智慧。

40年来,我走过一条从文献整理到文学创作,再到文本解读的道路,看起来扮演了编辑、作家、学者三个角色,其实我一直立足在编辑这个岗位上。20世纪80年代,出版界倡导编辑要努力成为作家型编辑、学者型编辑,我非常认同。这些年来,我的一切努力,实际上也是朝着作家型编辑或学者型编辑的方向前进,在努力中分享成果,提升自我。

(本文编辑:杨志敏)