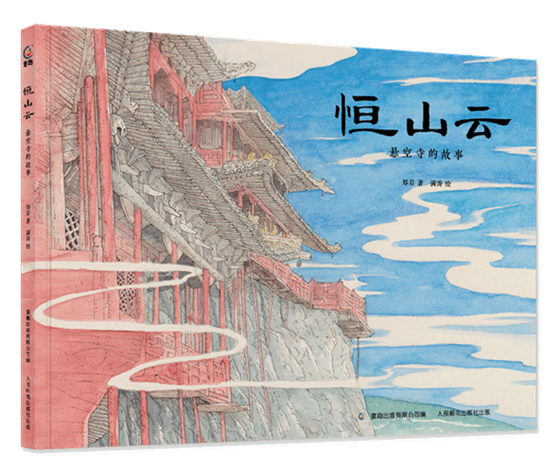

编者按:近日,童趣出版有限公司推出原创历史绘本《恒山云:悬空寺的故事》,该书讲述了悬空寺奇迹的开始:是谁想到要修建悬空寺?他为什么要这样做?他又是怎么做到的?把视线聚焦在勤劳工作的匠人身上,把仰望的角度切换为平视的角度,把宏大的话题转化为更贴地气的主题,让孩子们在书中看见历史文化的同时,看见芸芸众生。书中有最新的悬空寺研究成果、考古发现为坚实支撑,在绘本附页中有艺术史学者郑岩对知识点的详解,是专属于中国孩子了解文物和历史文化的图画书。该书文字作者郑岩、图画作者满涛分别撰文,分享了新书创作背后的故事。

郑岩/著,满涛/绘;人民邮电出版社 童趣出版有限公司;2025年1月

悬空寺,位于山西省大同市浑源县金龙峡西侧翠屏峰的悬崖峭壁间,是中国古代建筑的超绝之作。

翠屏峰是恒山的一座山峰。恒山是“五岳”之北岳,在古代也称常山。恒山自西南向东北绵延,是桑干河与滹沱河的分水岭。这里海拔 2000 米以上的山峰比比皆是,唐代诗人贾岛有“岩峦叠万重,诡怪浩难测”的名句,描写了山势之险峻。

翠屏峰海拔 1648 米,其下金龙峡中的河流古称恒水,今又被称作“唐峪河”和“柳河”,是浑河的源头之一。旧时雨季洪水冲下,惊涛拍岸,宛如金龙。1958 年,河流上游修建了恒山水库,如今洪水已不多见。修建水库时,大量碎石、泥沙泻下,抬高了金龙峡的河床。即便如此,悬空寺最高处的建筑距离地面仍有50 米。

悬空寺共有殿宇楼阁40余间,沿着山势由南而北逐步升高。从崖下仰观悬空寺,鳞次栉比的楼阁恍若从天而降,又如自岩间涌出。精妙绝伦的梁柱门窗、光彩夺目的琉璃屋面,与粗朴的石壁形成强烈对比,连廊遥接,虹道飞跨,如鬼斧神工。

从南端山坡舒缓处顺石径攀登,行到半山腰,便可叩开山门。步入寺院后,穿过一段暗廊,踏进一座长不足10米、宽不到3米的二层楼阁,这是该寺唯一踏踏实实地坐落在岩石上的部分。楼阁下层是僧人起居的禅房和诵经的佛堂,上层为三佛殿(又名大雄宝殿)、太乙殿和关帝殿。三佛殿还有4个小配殿,楼阁南北两端设钟楼、鼓楼。再向前行,是被称作“南楼”的第二组建筑。南楼共三层,下层为纯阳宫(又称吕祖庙),中层为三官殿,上层为雷音殿。北端最高处的“北楼”也是一座悬空的三层楼阁,其下层为四佛殿,中层为三圣殿,上层为三教殿。南楼和北楼之间以栈道相连,栈道旁边还有两层的石窟阁。

悬空寺占地面积仅有152.5平方米,最大的三官殿长约6米,宽约4米,最小的真武窟宽不足1米。殿宇阁道险绝奇巧,上上下下,曲曲折折,如同一座迷宫。廊道大多仅半米宽,只容一人通过。游客仰观青天,下临深渊,目穷千里而又步步惊心,这般独特的体验,令人终生难忘。

悬空寺中有佛殿11处,道堂5处,儒、释、道三教合一的殿宇1处,各种材质的塑像80多尊,多种宗教元素汇集于此。尽管这些造像的艺术水准同样可圈可点,但令人印象深刻的不是古人对神明的虔诚,而是整个工程所展现出的人类自身非凡的想象力和创造力。

中国传统的木构寺观通常在地面上由前而后渐次展开,就像世俗的殿堂和民居,沿着中轴线层层递进。祭祀孔子的文庙更是如此。有些依山而建的佛寺道观,即使沿着山坡逐级抬升,也是轴线分明,中规中矩。悬空寺却与众不同,虽然宗教建筑的多种元素应有尽有,但其总体布局不拘泥于常规法式,而是将各个单体建筑灵活地加以拆分、重组、叠加、连接。这些建筑只在立面上展现出层层叠叠的斗拱飞檐,室内空间却极为有限,如同一幅用笔工细的画作张贴在峭壁上。这种大胆的改造,使宗教建筑转换为一个十分特殊的视觉对象和体验场所。

概念的剧变,带来的是对设计者和施工者巨大的技术挑战。悬空寺的大部分楼阁缺少基础,匠师知其不可而为之。他们在崖壁上凿方孔,在27 根边长约 50 厘米的木方前端打入楔子,再将木方插入方孔,楔子进入岩层后自然膨胀,将木方牢固地嵌在山体中。这些木方用作梁,上面铺设木板,其下将为数不多的杉木杆插入突出的岩石上,作为辅助。他们就在这样一个悬空的平台上架起高耸的楼阁。崖下的观者只能看到辅助的杉木杆,而不见梁,所获得的视觉冲击力极强。据清代同治二年(1863 年)《重修悬空寺碑》记载,当年春天对悬空寺全面大修时,浑源木匠张廷彦不搭架、不竖梯,依据旧有的施工遗迹,从山顶吊大绳垂下,凌空施工。故事中王瞰采用的方法也是如此。

悬空寺历史上经过多次大修,现存建筑是明、清两个朝代修缮的遗物,其始建年代则不太清晰。悬空寺脚下石壁原有“壮观”两个大字,清朝人认为是唐代诗人李白所书,未必可信。这两个字的旧迹已不存,现在的字是 20 多年前重刻的。寺内保存有金代大定十六年(1176 年)《游悬空寺》碑记,其中提到“凿石为龛,插木为榭,上不至于山之巅,下不至于陆地,悬空置屋,四山掩映”。此外,岩壁上还有《大定八年四月十五日金田兴重游》的题刻。这些文字说明,悬空寺在金代已经具备相当可观的规模。这一带是南北的交通要道,《魏书》记载北魏道武帝拓跋珪曾在天兴元年(398 年)发卒万人,凿恒岭,治直道以通中原。研究者大多认为金龙峡谷的通道即这一时期所开凿。但是,清代方志多称悬空寺为北魏时期所创建的,却并无足够的依据。

在故事《恒山云 悬空寺的故事》中没有确切说明王瞰生活的年代,只提到他再次利用了北魏栈道的方孔,这个细节在一定程度上呼应了寺院始创于北魏的传统说法。虽然寺院早期的历史尚待进一步研究,但可以肯定的是,悬空寺经历了多个朝代的生生灭灭,不断复建、扩展而成。它不是一位设计师、一批工匠、一个时代的作品,而是像王瞰、王岩那样许许多多默默无闻的劳动者,敢于幻想,勇于实践,前赴后继,不怕牺牲,用智慧和双手创造出的不朽奇观。

伟大的悬空寺,是无数普通劳动者的丰碑。

(文/郑岩)

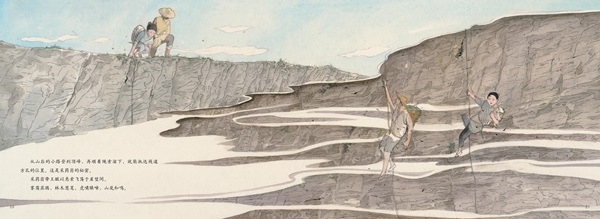

《恒山云:悬空寺的故事》内页图

我是一个天生恐高的人,却来爬悬空寺,这种感觉挺刺激的……

把我和悬空寺拉到一起的,是一个关于悬空寺的故事。故事的创作者是北京大学的郑岩老师,当时策划人王志钧老师正在为这个故事寻找图画作者。中央美术学院绘本创作工作室的杨忠老师就将我推荐给了志钧老师。这个选题背后还有我的朋友鸟老师在做创作顾问,但是他们当时没有告诉我怎么画、怎么理解,就是让我硬读文字。初次阅读起来的确有些不知所以然,接着又慢些读了几遍,文字中的雾气缓缓退去,呈现出一座想象的空中楼阁和一个绮丽却安静的悬空寺。我平时爱乱写些文字,从文字中捕捉画面有自己的路径,鸟老师知道这点,所以要等我自己找感觉。我脑海中的画面结束后,余韵悠然,挺舒服的,我就答应接下这本书图画部分的创作。

开始即遇到难题。原本计划和参与制作的几位老师一起去悬空寺实地考察,但因为种种原因一个个都去不成,我只能一人自行前往。定了大同的民宿,大致做了一下交通攻略,就匆匆出发了。大同市区至浑源县要坐一路颠簸的大客车,尤其进山,非铺装路面卷起黄土飞扬。到了目的地,本以为非节非假的人会少,结果周边自驾来旅游的人挤满了售票广场。我因为恐高平时都很少坐飞机,这时候也顾不得了,跟着人流开始向上爬。路变得越发窄了,带来的问题是素材拍摄比较局促,在只能容一人的过道上必须跟着游客队伍一直走,没法儿按自己的节奏走走停停。各处的栏杆都很矮,只能护住腰以下的位置,风吹起来,外面辅助的长杆子就晃个不停了。我对自己说:“没事,没事。”这样硬是咬着牙走了三趟。

悬空寺室内其实是异常狭小的,即使是最大的殿,门距离神龛之间也就勉强能放下张供桌和跪拜的蒲团。我的个头儿大,有些门框低的地方还要小心碰到头,观察四壁的造像和壁画也没办法退远些看到整体。我脑子里“播放”着文字中的场面,比如王岩在结束工作后来看祖辈泥塑的场景,和实景对应起来觉得不好展开。看文字时的“阔朗”和现场采风时的“狭促”形成鲜明对比。我当时只能硬着头皮用相机尽量不抖地贴近实物,拍摄视频素材,把拼接成画面的难题留到回去后再解决。

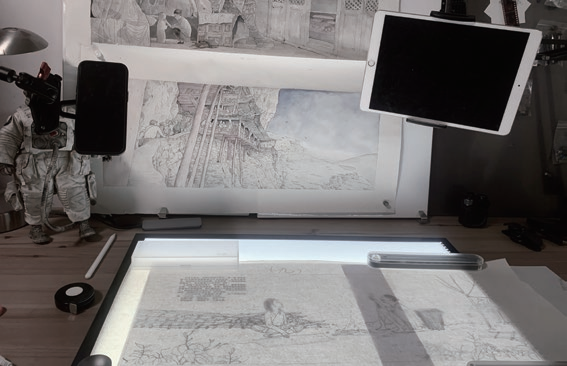

悬空寺的绘本故事,充满浪漫主义气质,略带世俗的悲情和宗教的超脱,所以我在寻找与之契合的绘画语言上花了些时间。我喜欢用不同风格、不同绘画语言去画不一样的故事。早年在老家时跟着一位师范学院的线描老师学画,他当时的目标是考中央美术学院的连环画年画系,考了 3 年没中就留在哈尔滨了。他也鼓励我考,等我和他学了些日子,那个“连年系”就被取消了。但曾经学习时的热火劲还记着,中国连环画的构图特色和线条运用依然让人欣喜。联系到悬空寺这个题材,我认为可以和连环画的线描结合起来,于是选了好控制的熟宣,用针管笔勾线,加了些水墨照染。然后,我找几张适合表现气氛的画面尝试了构图,和编辑老师们在微信群里边发图边商量。这个过程中有自己画废的一些,有反复修改的一些,也有被很快确定下来的一些。画绘本的过程都是这样,一边探路,一边推进,逐渐呈现出现在的效果。

我因为工作一直到处走,这本书几乎是在路上完成的。我把有关悬空寺绘本的资料、画稿和画材通通带着,提着一个皮质的金属框画袋、笔筒和一些色料。每到一处新地方,就在房间里光线好的墙上贴满画完的稿子,让自己每天睁眼就与之对晤,以便整体的延续和统一。当要离开一座城市了,走之前再小心地摘下画稿放回画袋,继续行程。墙越贴越满,像是蜗牛长大,背的壳子越来越重,有点儿辛苦,但也蛮有趣。每次在暂驻的客旅中观看墙上的画,就像是在仰望空中楼阁。我也渐渐理解了王瞰想跃出局限的平凡生活,抵达高崖的决心。

在绘本的翻页设计里,我延续了自己去悬空寺时所走的路线,从山门开始铺设视觉线,后面的云雾缭绕其实就是我在佛堂里的真实感受。木雕的云纹洒满狭小的空间,直逼观者视线,仿佛真的环绕在身旁。当这本绘本历时一年终于画完,我也像放下一件心事似的松了口气。嵯峨的危崖、逼仄的殿阁、腾挪的云霭所承担的深厚的历史、浪漫的情怀和生生不息的匠人精神,成为讲完的故事,留在云里雾里,交给大家去感受。

(文/满涛)

作者介绍:郑岩,北京大学艺术学院教授、博士生导师,中央美术学院人文学院教授,山东大学东方考古研究中心兼职研究员。著有《魏晋南北朝壁画墓研究》《逝者的面具:汉唐墓葬艺术研究》《看见美好:文物与人物》等美术史著作。

满涛,青年艺术家。曾在北京、香港、首尔、光州等多地举办“满涛作品展”。绘本作品《麻雀》获选参加2015年布拉迪斯拉发国际双年展。

(本文编辑:余若歆)