在中国古代神话传说中,嫘祖被誉为“蚕神”,她发现了蚕丝,并教会百姓养蚕织布,丝绸文明因此诞生。《小晴养蚕》正是围绕丝绸的起源展开,但它并不是单纯复述嫘祖故事的科普书,而是生动活泼的绘本,通过一个小女孩养蚕的经历,展现养蚕文化的起源,以及丝绸如何成为连接世界的纽带。

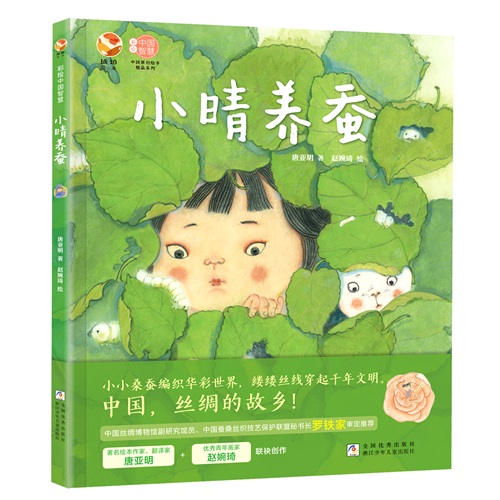

这个由作者唐亚明与绘者赵婉琦共同打造的“养蚕文化童话”,呈现了一个温暖、细腻且充满童趣的世界。唐亚明长期致力于绘本编辑与创作,深谙绘本独特的叙事方式,而赵婉琦的艺术风格融合了中国传统绘画的韵味与现代儿童绘本的流畅性,使整部作品在讲述历史文化的同时,也具备了足够的童趣和艺术美感。这是一个关于成长的寓言,展现了儿童与自然、劳动、生命之间的深刻连接。

唐亚明/著,赵婉琦/绘;浙江少年儿童出版社;2025年1月

用虚构手法讲述的非虚构类故事

这本书最特别之处在于,它是一个非虚构内容的虚构故事。它的目的似乎是要向小读者讲述丝绸起源,但它采用了让儿童感觉亲切的叙事方式,通过一个女孩的养蚕经历,让读者在跟随主角探索的过程中,自然地理解这一古老文化。

在故事中,小晴并非“蚕神”,只是传说中嫘祖身边伺候起居的丫环,可以被看作一个生活在远古的普通农家女孩。这种身份设定,使得整个故事更具有亲和力,让小读者更容易代入和共鸣。小晴总是“很想家,想和家人在一起”,这个情感线索贯穿整个故事,也让她的成长更加真实和立体。即使是当代的孩子,因为出门去上学(甚至可能会寄宿),也会有类似的情感体验。

故事开始时,小晴对“毛毛虫”有着本能的恐惧,因为有一次毛毛虫掉在她的脖子上,还钻进了衣服里……这样的设定非常符合儿童心理,让小读者能够感同身受。随着故事的推进,小晴的态度发生了微妙的变化。她因为偶然的发现而对蚕宝宝产生兴趣,从最初的好奇到逐渐投入照料,再到见证蚕结茧、吐丝、蜕变成蚕蛾,她经历了完整的养蚕过程。这个过程不仅让她收获了经验和知识,也让她克服了自己对毛毛虫的恐惧,展现出个人成长的轨迹。这种儿童视角的叙事方式,让整个故事既贴近儿童的体验,充满童趣,又使原本严肃的历史文化内容变得鲜活起来。

双线条叙事中的实用养蚕图鉴

《小晴养蚕》的叙事方式很有趣,它采用了双线条叙事:一条是小晴的个人成长故事,另一条则是养蚕的知识和工艺流程。这种处理方式,让本书既具有故事性,又具有一定科普价值,相当于一本童话版的“养蚕指南”。

在故事推进的过程中,书中详细描绘了养蚕的各个阶段:

1、蚕卵孵化:小晴和家人们静静等待蚕卵孵化的瞬间,充满期待。

2、幼蚕进食:小蚕吃桑叶的“沙沙”声,让孩子们直观感受到蚕的生长状态。

3、结茧过程:小晴和家人观察蚕如何吐丝,并将自己藏进了茧里。

4、抽丝与织布:从抽丝、纺线到织布,完整展现丝绸的制作过程,后面还加上了染布的流程,这些知识都是自然嵌入到故事之中,而不是生硬的讲解。

这种叙事方式让孩子们在阅读时,既能享受故事的趣味性,又能潜移默化地学习养蚕的基本知识,真正实现寓教于乐的目标。

兼具传统韵味与绘本叙事趣味的插画

在2024年出版的《天生我材:李白的故事》中,赵婉琦就充分展现了她对中国传统绘画风格的偏好。她的插画风格柔和细腻,色彩温润,带有浓厚的东方美感。如果说前一本书注重呈现的是盛唐之美,那么在《小晴养蚕》中,画面中的植物、服饰、建筑等细节,则营造出远古村舍的温馨氛围,拉近了儿童与养蚕文化之间的距离。

连续叙事的画面中,那只小白兔是特别值得留意的细节,它并不是一个随意添加的背景元素,而是一个贯穿全书的重要视觉符号。兔子在小晴身边时,往往是在她探索养蚕的过程中,表现出害怕、疑惑或惊喜的时候。它的存在,让小读者在阅读时,能从另一种角度感受到小晴的情绪变化。而兔子也象征着温柔和生命的绵延不绝,这与蚕的生命历程形成了一种微妙的呼应,使整个故事更具层次感。这只容易让人联想到月兔的小家伙,既是小晴的伙伴,也在某种程度上象征着儿童与自然的亲密关系,使整个故事更加温暖可亲,容易让喜欢在画面中寻找细节的小读者产生共鸣。

令人印象深刻的“养蚕课程”

特别有趣的是,《小晴养蚕》让我忍不住联想起小时候看过的一部日本电影《老师的记分簿》(又译“老师的成绩单”,1977),我后来才知道,那是根据日本儿童文学作家宫川ひろ的同名小说改编的。电影中那位有点挑食的古谷老师,带着全班孩子一起来养蚕,从而改变了整个班级的精神面貌,甚至还影响了学校所在的社区。还记得电影中最动人的一幕,孩子们拉着长长的蚕丝列队走起来,那象征着生命的延续和人与自然的深刻联系。我当时在想,如果蚕丝不断且人手足够,他们应该可以绕地球走一周吧。

换个角度看,《小晴养蚕》也可以看作是一个很生动的“养蚕课程”示范。当小晴第一次从蚕茧中拉出长长的丝时,那种惊讶和喜悦,牵引着她一路探索着养蚕的实验。这是体验观察、参与、探索、挫折、创造、收获的全过程,那种对自然的惊叹、对生命的敬畏、对劳动成果的自豪感,正是“课程”的核心价值。通过这种深度体验,可以让孩子们在亲身经历中感悟成长的意义。

实际上,在中国的小学,养蚕也是经常会被发起的活动,有时作为科学课的一部分,有时也作为生命教育课程。如果整个班级一起来合作养蚕,还能培养孩子们的团队合作能力,因为养蚕通常需要分工协作,大家需要一起收集桑叶、清理蚕床、记录观察日志,这种合作体验能培养孩子们的沟通能力和团队精神。学校里的老师如果能善用这样的绘本,也同样能在孩子们的心中拉出一条丝线,连接起生命、成长和文化的智慧。

真正的蚕神到底是谁?

书末所附的《中国,丝绸的故乡》很大程度上还原了这本绘本最初的非虚构写作的意图。尽管作为黄帝的妻子,嫘祖一直被奉为正统蚕神,但在民间还有更丰富的多样性表达。在《农业考古》杂志2015年第3期的一篇论文《古代蚕神及祭祀考》中,作者李玉洁也详尽考证了其他女性形象的先蚕美誉让位于嫘祖的过程。简而言之,那只是为便于皇家祭祀并树立正统性的需要。

回到这本《小晴养蚕》中,读者或许会欣喜地看到,嫘祖在某种程度上“退居二线”了,她更像是一位启发者和引领者,真正的“养蚕英雄”是小晴那样的女孩及其母亲们。嫘祖是远古先贤的代表人物,小晴们其实也是,只是没有在史书上留名,幸好还有绘本可以重述“她”们的故事。小晴的成长故事,象征着人类与蚕之间深远的关系,也展现了古代劳动人民的智慧与创造力。

在最后那幅淡雅美丽的后环衬页图中,小晴蜷缩在一朵温暖的花朵之中,这不仅是她成长的象征,也暗示了她与丝绸、与蚕宝宝之间的深厚联系。她的裙摆宛如盛开的花,而花的层层叠叠,也与丝绸的质感遥相呼应。这一细节表达了一个深刻的寓意——丝绸的诞生,并非依赖于某一个神话人物,而是千千万万个像小晴这样的孩子及其家人们,他们的耐心、好奇心和辛勤劳动,共同孕育了丝绸文明。

(本文编辑:余若歆)