值第30个世界读书日之际,“游园入梦——园林文化的全景沉浸”主题活动在中国园林博物馆成功举办。此次活动由中国园林博物馆与机械工业出版社联合策划,为中国建筑学会专项科普活动。活动特别聚焦中国园林文化科普及大众阅读推广,通过专家对话、文化展示与互动体验,构建传统文化传播的创新场域。

中国园林博物馆是中国第一座以园林为主题的国家一级博物馆,是全国科普教育基地和重要的园林文化传播的窗口。此次活动由中国园林博物馆园林研究中心主任张宝鑫主持,由中央美术学院教授、中国园林博物馆艺术顾问王其钧与中央美术学院圆明园研究中心主任吴晓敏作为主讲嘉宾,围绕中国园林的历史、艺术与园林文化数字化传承展开精彩对话。

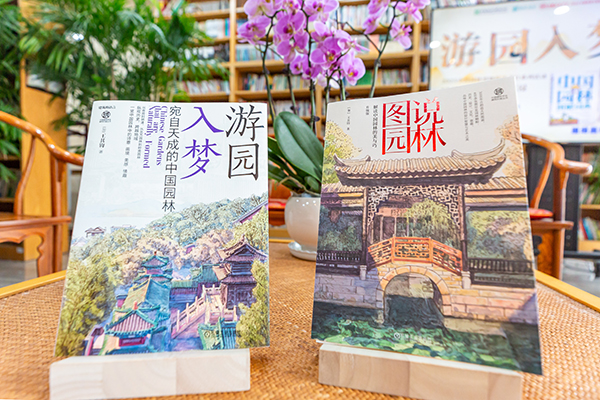

作为世界读书日的特别活动,此次活动以王其钧新著《游园入梦——宛自天成的中国园林》《图说园林 解读中国园林的美与巧》发布为契机,两本著作以数百幅原创手绘与通俗化学术表达,成为大众解码园林艺术密码的普及读物。活动吸引了线上线下众多观众参与,让园林文化从专业领域走向大众生活。

园林之美:凝固的诗与立体的画

在专家对谈环节,王其钧系统梳理从秦汉上林苑到清代颐和园的千年演进史。中国园林承载着中华文化的深邃哲思与审美理想,从秦汉的皇家囿苑到明清的文人雅筑,一石一水间尽显自然与人文的融合。清代皇家园林集园林精华之大成,规模震撼,兼具“小园嵌套”的空间层次,被视为中国园林最高峰,成为18世纪世界园林的典范。中国园林的发展是文化、技术与材料的结合,一树一景处处彰显中华民族的造园智慧。

吴晓敏从“同源重构”理论出发,分享了清代皇家园林对江南园林的创造性转化。从园林建设的宏观布局、中观布局、微观布局角度,详述昆仑神话和一池三山的蓬莱神话两大神话系统,如何贯穿于中国几千年来的皇家园林和私家园林的造园活动。

园林之魂:意境与文化的传承

谈及中国园林的意境,王其钧认为其核心在于“诗画入园”与文人精神的寄托。园林是绘画与建筑的结合,追求中国化的意境,即 “移山缩水” 的 “卧游”模式。苏州园林的借景手法、扬州个园四季假山的隐喻,无不体现“虽由人作,宛自天开”的哲学。吴晓敏教授补充道,园林既是生活载体,也是精神家园,从宏观布局的“一池三山”到微观布局 “因地制宜”“诗画入园”“计白当黑” 的智慧,均贯穿了千年园林文化基因。

科技赋能:园林文化的当代焕新

活动中,两位教授还探讨了数字化技术对园林保护与传播的意义。吴晓敏团队通过数字复原,让观众“沉浸式”体验已消逝的园林盛景;王其钧则提出,未来可结合文旅与文创,将园林艺术融入立体书、数字绘画等载体,让传统文化以更鲜活的方式走进大众生活。数字化技术为园林研究开辟了新路径,例如通过三维复原圆明园长春园,揭示了传统二维图像中难以捕捉的细节。

中国园林是地域文化、文人精神与造园技艺的综合表达,既承载传统文人的审美理想,又随时代发展不断被新的技术(如数字化)赋予新的诠释方式,但其核心的文化底蕴始终一脉相承。

此次活动为提升参与者的互动性与参与感,设有观众提问环节,专家结合案例生动解答,并由两位中国园林博物馆的园林小讲师志愿者咏读《园冶》《兰亭集序》经典篇章,展现新生代的文化传承力量。观众反馈对园林历史脉络和艺术精髓有了系统性认知,激发参观园林、探索中国传统文化的兴趣。

以园林见天地、见历史、见自己

讲座尾声,王其钧感慨:“中国园林是中华民族智慧的结晶,值得我们不断探索与传承。”吴晓敏呼吁公众走进园林,感受其跨越时空的魅力。此次活动不仅为观众打开了了解中国园林的窗口,也为传统文化的创新传播提供了新思路。

(本文编辑:周贺)