编者按:“绘本是适合0~99岁阅读的书”,但真正做到这一点并不容易。奇想国童书新近推出的《我喜欢做个小孩》却受到大朋友、小朋友的一致欢迎。不过,要做一本这样的图画书,会遇到很多意想不到的难题,图画作者卢心远更是直呼“再也不画小女孩了!”“画这本书,我挤出了我全部温和的一面。”这是一本什么样的书,编创团队是如何迎难而上的?

夏洛特·佐罗托不仅是一位杰出的童书作家,更是一位对美国童书界有着深远影响的金牌编辑。她凭借独到的眼光,发掘了许多在当时就极为先锋大胆的作品,如同她自己的创作一样,有着不受时代局限的思想表达。

奇想国童书引进了不少她的图画书:《暴风雨中的孩子》呈现了孩子对自然气象变化的感官体验;《一遍又一遍》借由母女对话,赞颂了四季更迭中生命的循环;《威廉的洋娃娃》倡导突破性别偏见,堪称儿童性别平等教育读物的典范。这些创作于20世纪中期的作品,即便放在今天,依然具有发人深省的意义。

多年来,夏洛特·佐罗托的文字作品一直被不同国家的插画师进行“翻新”,让她的作品在不同时代、不同文化背景下呈现出别具一格的特色。奇想国童书总编辑黄晓燕因此决定买下夏洛特·佐罗托的三篇文字作品版权,分别是《侧耳倾听》(If You Listen)、《吵架书》(The Quarreling Book)和《我喜欢做个小孩》(I Like to be Little)。国外曾出版过这三篇文本的图画书版本,近乎可称为“插图版”。或许是因为佐罗托文本的结构与表达极为完整,致使图画的创作空间相对有限。

黄老师期望寻找国内优秀且富有创造力的新生代插画师,运用契合当下审美观念与文化背景的艺术语言来诠释经典,也希望奇想国的版本能够有所突破,更贴合图画书的图像叙事语言。其中,《我喜欢做个小孩》于今年6月率先出版,其图画由多次荣获国际奖项、目前在童书界备受关注的插画师卢心远创作。

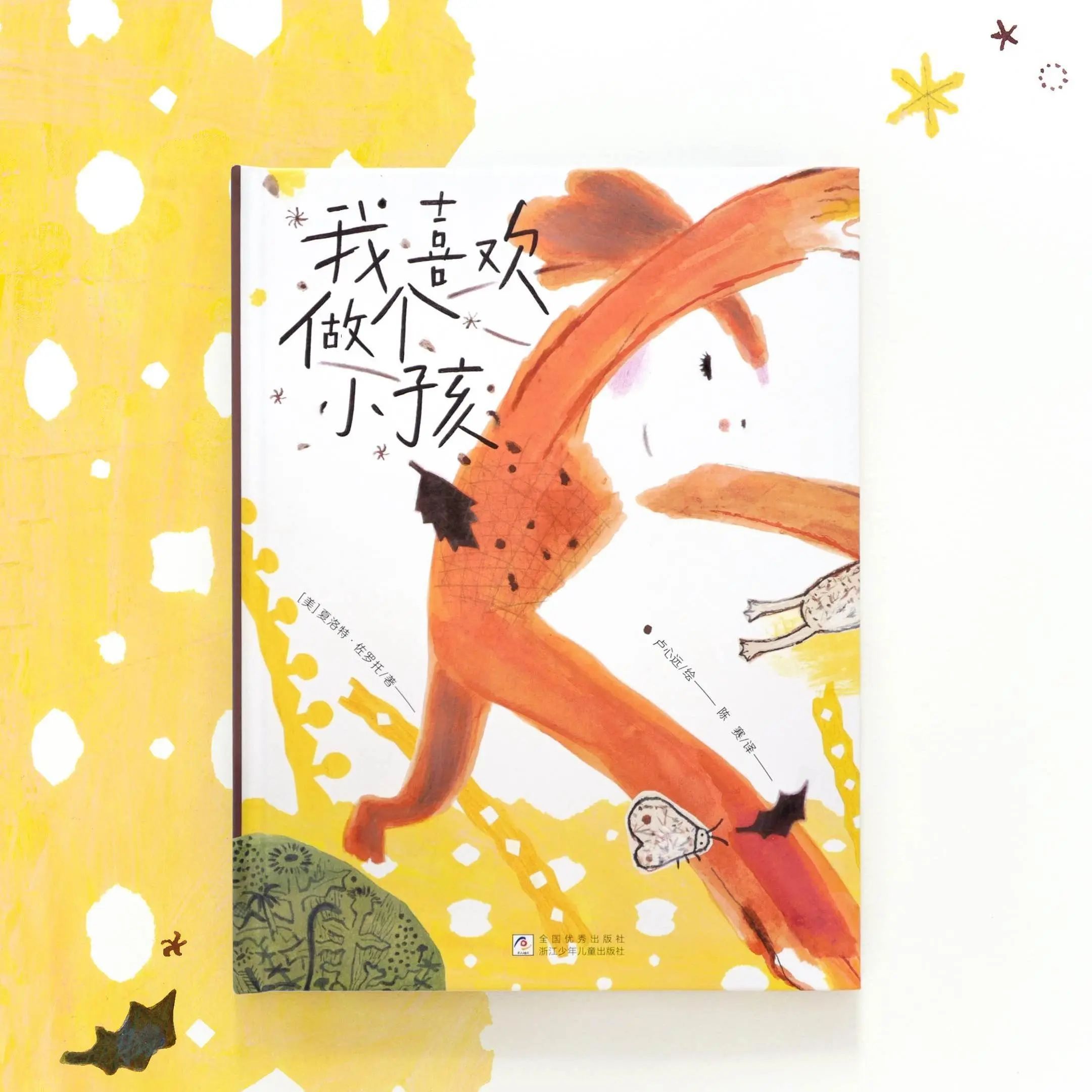

《我喜欢做个小孩》;[美]夏洛特·佐罗托/著,卢心远/绘,陈赛/译;浙江少年儿童出版社,奇想国童书 出品;2025年6月

合作的开始

为《我喜欢做个小孩》寻找插画师的过程一直不太顺利,直到有天早上,我刚睁开眼,就收到了正在英国出差的黄老师通过微信发来的一条链接。我打开一看,发现是一个个人作品网站,署名为Thea Lu。通过主页的背景资料,我得知她是剑桥艺术学院的毕业生,便询问了毕业于同一所院校的朋友是否认识。经朋友引荐,我很快就加上了心远微信。我说明来意,并将《我喜欢做个小孩》的文本发给她看。没想到,她对这个项目很有兴趣。

后来回忆与心远合作的开始,感觉一切都发生得“刚刚好”——当时黄老师刚好去英国Walker出版公司拜访,在那里看到了心远创作的荣获当年Walker出版金奖的作品Dive,DIve Into The Sea,这本书的编辑向黄老师极力推荐了她;而心远在我联系她的不久前,刚好看过佐罗托的女儿在网上阅读《一遍又一遍》,深受触动,没想到我们这就拿着佐罗托的项目找上了她。

那是2022年11月,距《我喜欢做个小孩》的出版有两年半时间。这段时间看似很长,实则不然。因为在此期间,我们先合作推出了心远的个人作品《虫虫艺术家》。这本极富创意的非虚构图画书自去年5月出版以来,斩获了诸多业内奖项,并获得不少书单推荐,不久前更是荣获国家图书馆文津图书提名。正是《虫虫艺术家》的成功合作,为奇想国与心远奠定了信任基础,使《我喜欢做个小孩》这个项目得以顺利推进。

一道数学题的多种解答方法

第一次看心远发来的分镜时,我兴奋得发了条朋友圈。心远的分镜与其他插画师的很不一样,她会在分镜草图之前将自己的整体思路、贯穿结构的线索,以及要用图像对文本做什么样的转化都写下来。虽然她的分镜比较概念化,但一点也不潦草,而且她会针对每一页分镜的内容用文字补充自己的想法,比如这页为什么这样画,后续会在画面中添加哪些细节,等等,以便编辑能够清晰地了解她的图像表达。

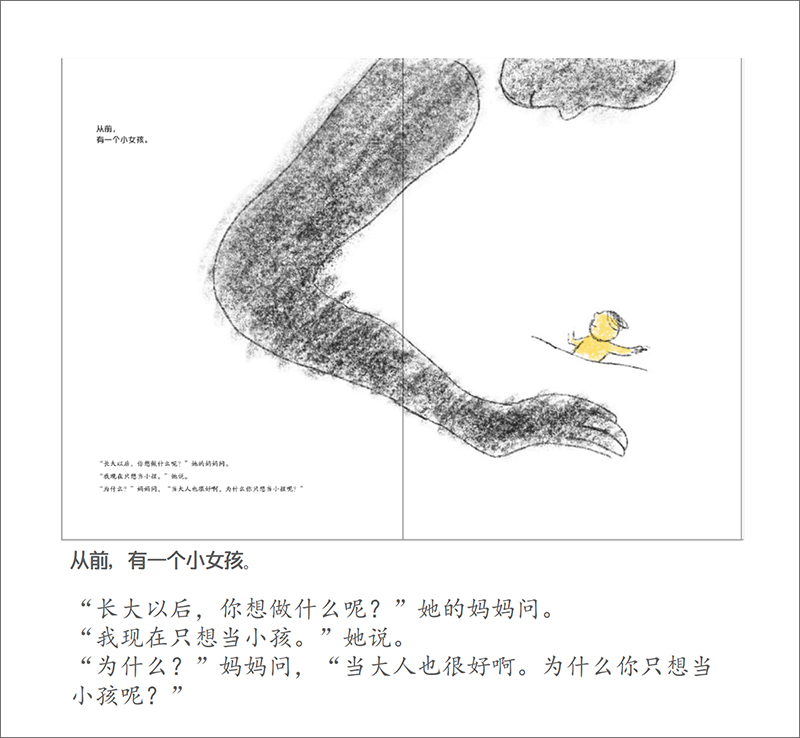

《我喜欢做个小孩》的文本是典型的“佐罗托式”结构,全文以母女之间温情又童趣盎然的问答贯穿始终。故事开篇,妈妈问小女孩:“长大以后,你想做什么呢?”小女孩回答:“我现在只想做个小孩。”

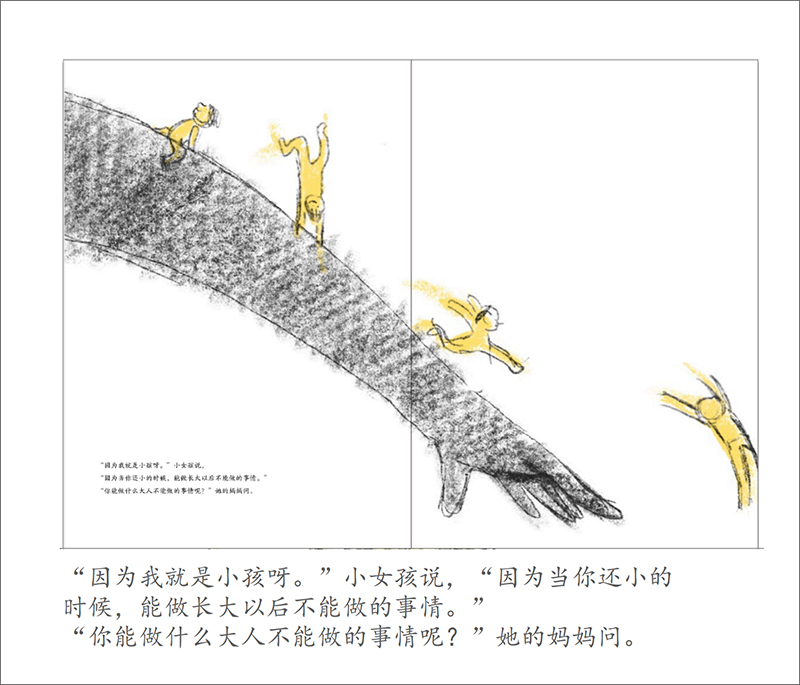

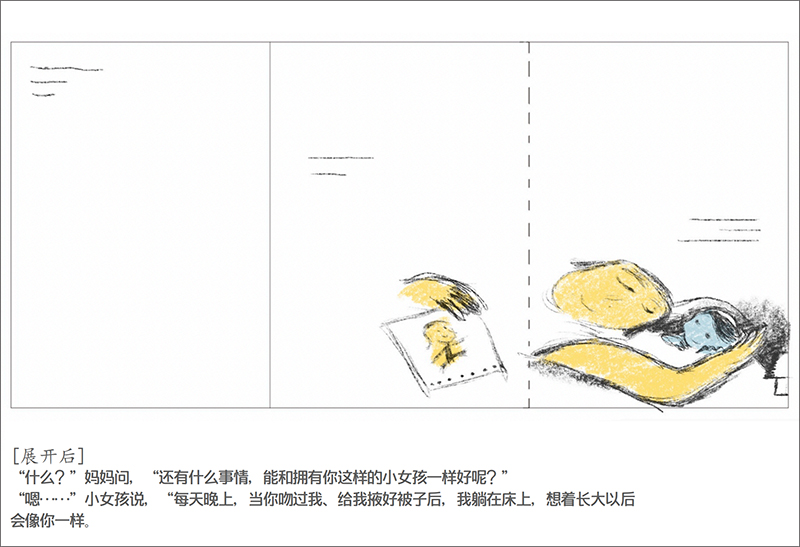

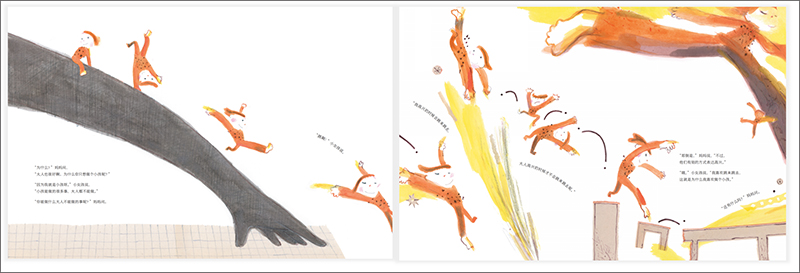

妈妈追问缘由,她便开心地与妈妈细数那些专属于小孩的快乐时刻:高兴时跳来跳去;坐在餐桌底下,假装它是自己的房子;喜欢穿好玩的衣服;看着雨水顺着玻璃流下来;雪花刚落下,就一口吃掉它……后来,妈妈告诉小女孩,长大后有一件事,可以让小女孩喜欢的事情重来一遍,那就是——“等你长大了,你可以做一个像你这样的小女孩的妈妈。”很多人读过故事,脑海中会自然地浮现一些具体的母女相处片段,而心远充满创意的分镜则突破了我们所有人的想象。

首先,体现在人物角色的设计上。她把小女孩画得小小的,和成年人比例悬殊,而大人则不画具体的形象,只以剪影或局部的形式出现,通篇以小女孩为主,让一个充满活力的小女孩自在地游走于“做小孩”的世界里。

其次,她并没有简单直接地去画文本内容,而是运用图像对文本进行演绎,由于她对文本拥有自己独到的理解,她那些奇妙的想法总让人眼前一亮。例如,她用黄色的身影代表小女孩,却在结尾借助翻页让小女孩的身份发生转变——黄色身影变成了大人,旁边却出现了一个蓝色身影的小女孩。在心远的精心设计下,原来的小女孩真的长大了,成为像她一样的妈妈,而前面的内容都是在为自己的“小女孩”讲述她曾经“做小孩”时的快乐时光。心远的这层设计完全突破了文本的限制,让故事增添了一层叙事空间。

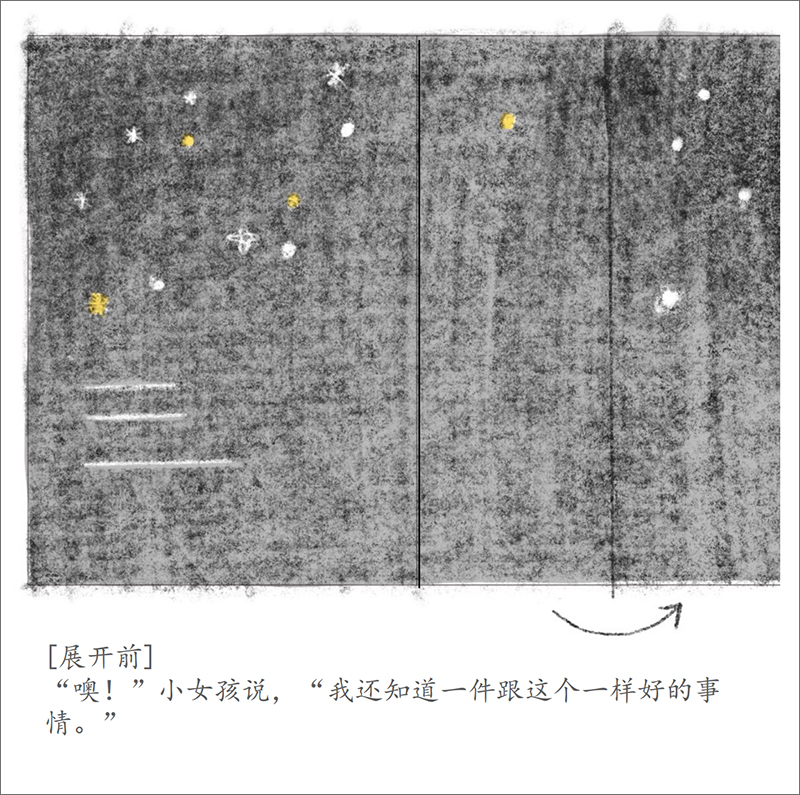

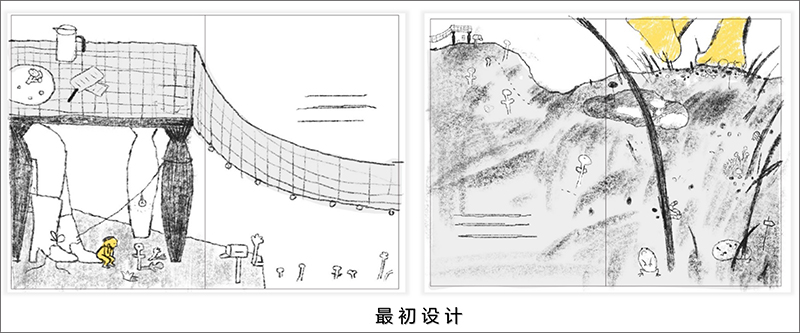

初版分镜:翻页展开后,黄色身影的小女孩变成了妈妈

除此之外,一般面对这样甜蜜温柔的故事文本,分镜一不小心就会显得甜腻,而心远敢于打破常规,她的分镜没有同类书常用来表现爱的亲吻与拥抱,没有任何为了刻意煽情而做的设计,因此这本书在一开始就呈现出了与众不同的轻盈气质。

在和心远合作的过程中,我一直觉得心远身上有一种极为可贵的特质,那便是她总在挑战自己。当我们提出,文本中小女孩宣称“我期待自己有一天会长大,但现在……我喜欢做个小孩”这句话与图像中小女孩长大成人的设定是否存在文图冲突时,为了解决这个问题,心远开始一次又一次地调整分镜。

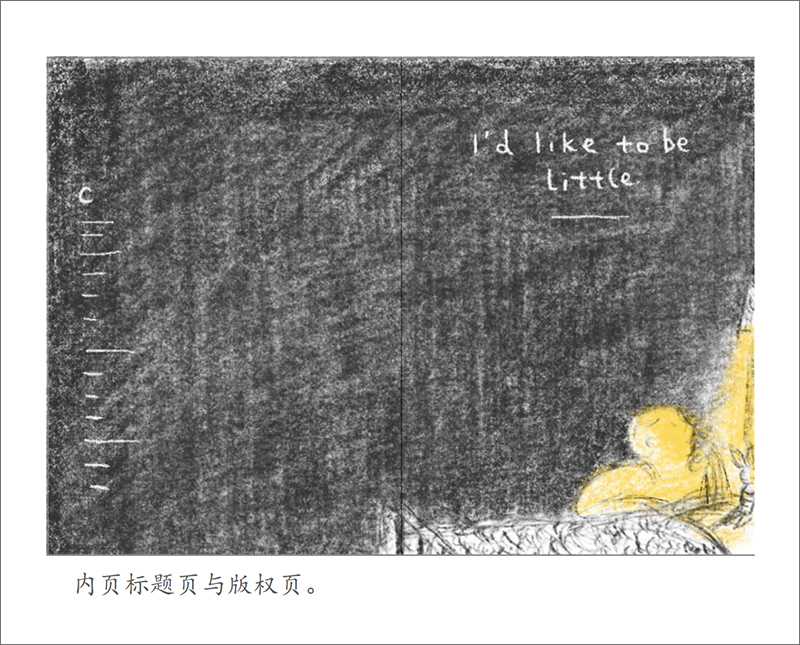

她先是在扉页中用图像来暗示这是一场发生在母女之间的睡前夜话,却又觉得图像内容提前透了底而使结尾不够有趣;后来她想让结尾更具开放性,希望文字与图画所支撑的阅读空间变大,便联想到每个人儿时都喜欢玩的纸飞机,让抛出去的纸飞机延续故事尾声的“旋律”;再后来,就“纸飞机”这一元素出发,心远萌生出了更大胆的设想,她摒弃了“母女”这一具体的设定,干脆让纸飞机来为故事开场……

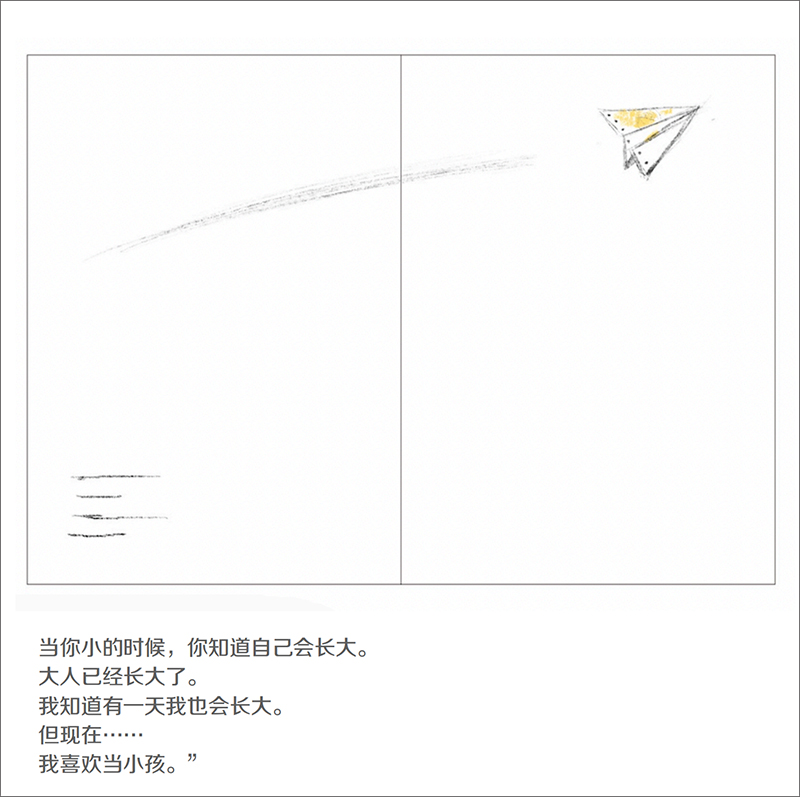

第3版分镜:扉页暗示母女的睡前夜话

第5版分镜:以抛出去的纸飞机收尾

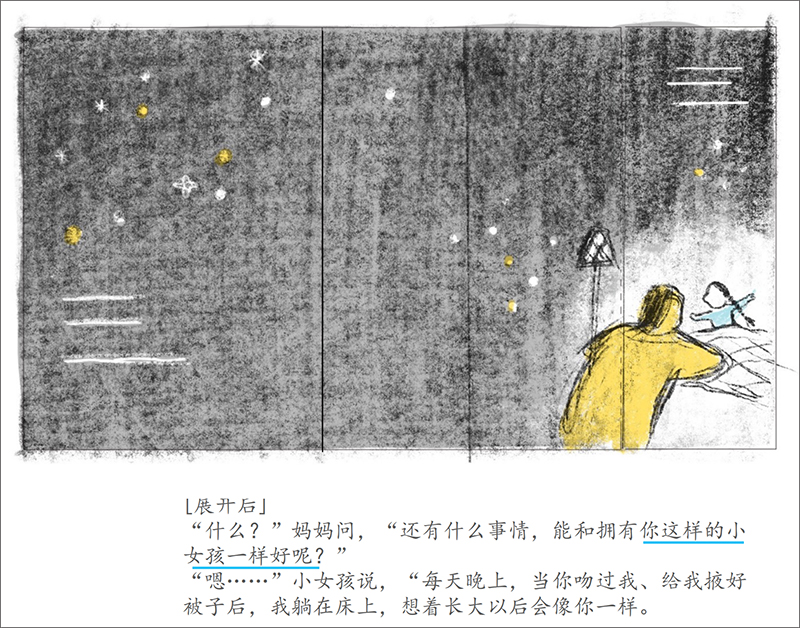

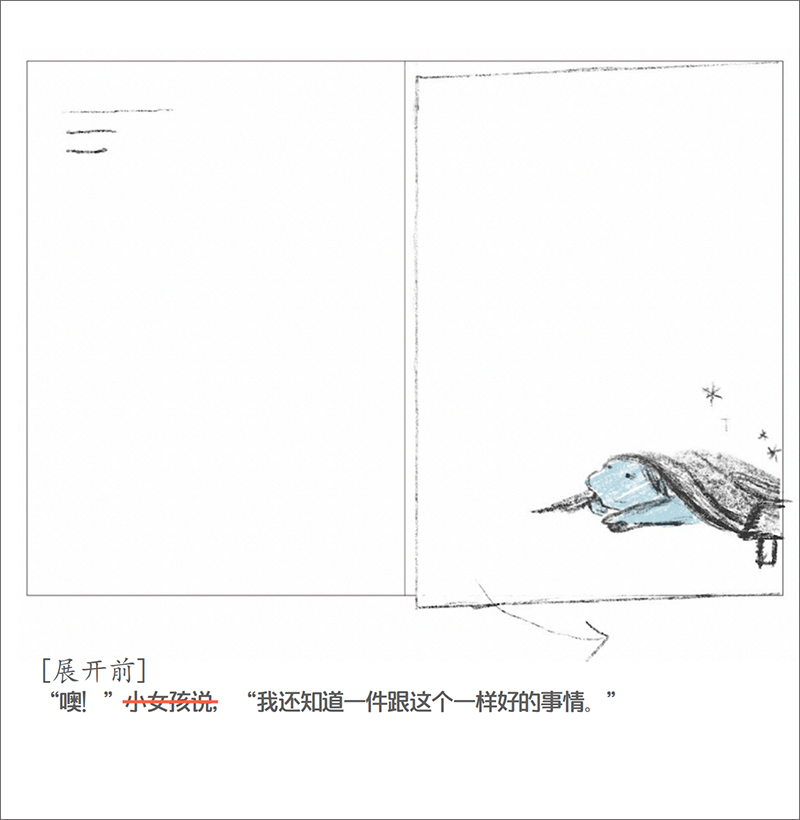

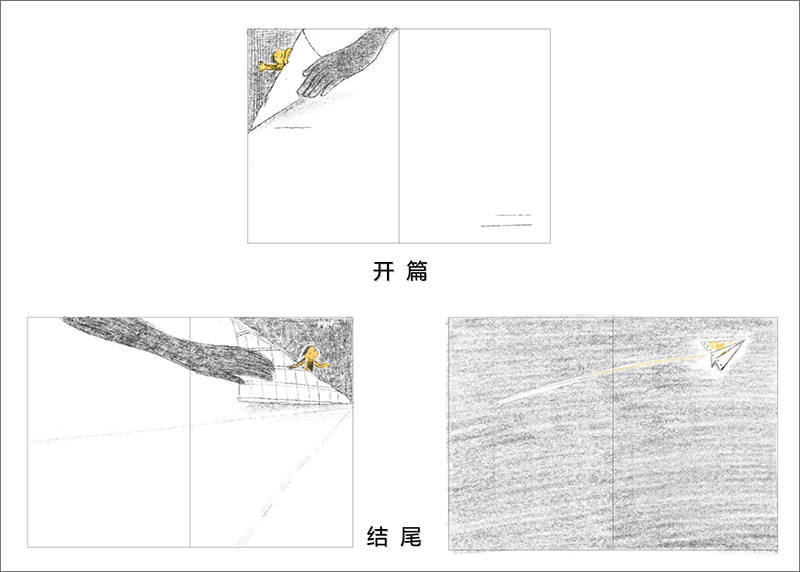

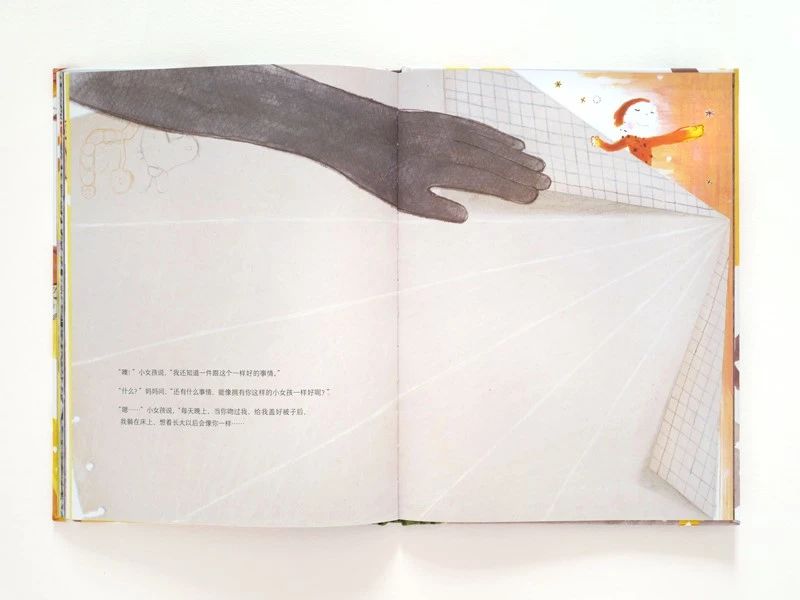

无论分镜如何调整,心远始终坚守这个故事“或许是一个大人在讲述儿时的自己”这个想法,由此推测,这个大人可能是讲给自己的孩子听,也可能是追忆童年趣事时讲给自己听。基于此,分镜后来发展到了第7版:一只大手翻开一张带有纸飞机折痕的纸,小女孩伸着懒腰,仿佛在朝书外的我们打招呼;到了故事尾声,大手再次出现,小女孩回到纸间入眠,纸张折起的一角宛如掖好的被角;最后一页,重新折起的纸飞机飞向远方,至于飞向哪里,留给读者去想象。

第7版分镜:开篇与结尾的设计

在分镜的构思与设计方面,心远无疑比我们所有人都更具创新意识。她巧妙地让图画与文字相互补充,却又彼此游离,为读者留出一个充满诗意的想象空间。而身为编辑的我们总会有些纠结:这样的图像设计会不会“走”得太远了?图像语言会不会太抽象了?读者容易理解吗?——但是……这个设计真的好棒啊!于是,我们将难题抛给了黄老师,将我们讨论过的几版可能性方案发给她看,黄老师忍不住夸赞:“心远的确优秀,愿意深入思考,而且很会思考。”最后尊重心远的意见,选定了第7版。

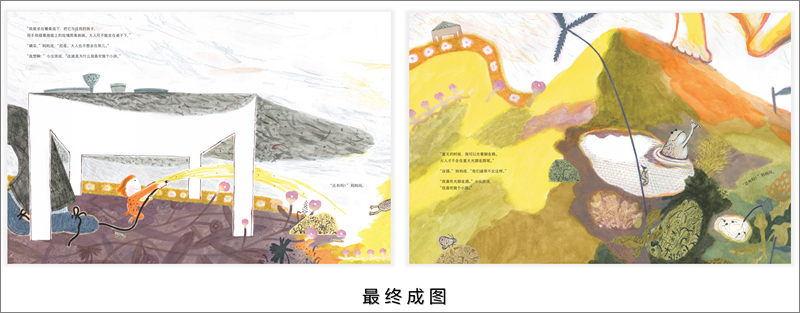

最终版分镜在第7版的基础上又进行了细化调整,比如将开篇伸懒腰的小女孩改为从展开的纸张一角走出,以使故事不会有一个过于安静的开场,且隐藏于纸间的小女孩,恰似大人藏在儿时旧物里的一颗童心。

最终内页图

回看一版又一版的分镜稿,特别钦佩心远不断推翻并重新构建的决心与勇气。她没有因为“甲方”的认可而就此停步,而是持续探索更多的可能性。书出版后,心远还开玩笑地说:一道数学题有多种解答方法,或许这个故事还有另外一种画法,就是把小女孩画得巨大……

在图像内容中增加细节变量

分镜的大致结构确定之后,便要在图像内容里增添必要的细节,让量变引发质变。

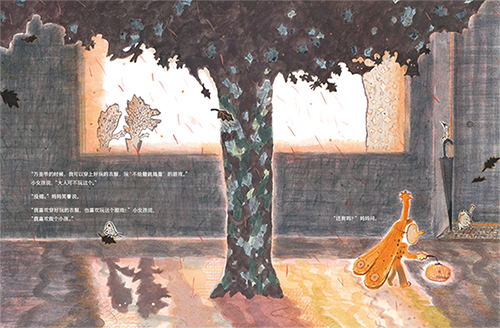

乍一看,这本书的分镜大多为跨页图,仅在中部描绘下雨天的那页,运用小图与单页图打破了一下分镜的节奏。然而仔细看便不难发现,心远为了确保图像叙事的连贯性着实费尽心思。比如,她敏锐地捕捉到文本透露出的些许季节信息,便用图像信息强化了四季更迭这条时间线——地毯上绽放的花朵暗示春天;夏天在草地上光着脚丫走路;秋天在落叶堆上玩“蹦蹦床”;冬天品尝雪花的味道。一年四季时光流转,大人眼中或许枯燥乏味、平淡无奇的世界,于小女孩而言,却是可以自由徜徉的欢乐游乐场。

此外,为了避免一页一页的画面成为彼此孤立的场景,心远运用一些巧妙的设计,让画面“流动”起来:当小女孩从大手上跳下时,心远让她直接“跳”到了下一页;坐在草地上发呆那一页的云朵,在接下来的页面中变成了小女孩想象中的涂鸦;从卖冰激凌的人那里获得的冰激凌串联起四个场景,最终演变成一朵一朵的“奶油云朵”;心远甚至为小女孩设计了几个秘密伙伴——小蛤蟆、毛毛虫、飞蛾,它们始终陪伴着小女孩的旅程。

周翔老师曾在采访中说:“编辑的建议对作者来说是一块磨刀石。”(出自奇想国童书《画里话外03:颜色与儿童的想象》)我觉得作者之于编辑同样如此。面对心远几近成熟的分镜,我和我的编辑搭档无形中增加了不少压力,这驱使我们在审阅分镜时更为用心。在这个过程中,我们不仅要以编辑的视角去考量,也要时时转为读者的身份,去发现可能存在的问题,毕竟出版物最终是要到达读者的手里。

心远是一位特别让编辑省心的创作者。每次面对我们提出的问题及修改建议,她在审慎思考后,总会给出令人惊喜的方案。比如说,开篇出现的纸飞机并没有一个明确的来处,当了解心远希望整本书呈现一种如梦境般的旧时光氛围时,我们便提议可否在扉页上“做文章”,暗示纸飞机是童年旧物。于是心远在扉页上设计了纸飞机和几张泛黄的旧纸张,完善了整体叙事结构,就好像某天午后,有个大人在杂物中偶然拾到儿时的纸飞机,从而开启了一段独属于自己的童年记忆。

再如初版分镜中餐桌那页,小女孩坐在大人的鞋子上托着腮发呆,和前一页活泼跳脱的形象有些割裂,同时我们希望这一页出现小蛤蟆向小女孩招手,把小女孩引向下一页的野外,以使场景的关联性更强。心远在考虑了我们的意见后,让小女孩坐在地毯上,把大人的鞋带拆开来当水管,在水流的浇灌下,地毯上的玫瑰图案竟真的盛开,连成了一片草地,小蛤蟆只露出半个身子,向下一页跃去,整幅画面既灵动又充满童趣。

更巧妙的是,她在展开的纸飞机页面增加了这三个小生物的涂鸦,暗示小女孩的秘密伙伴源自她自己的笔下,毕竟小女孩在后文中有说:“我要是看到漂亮的东西,就会用蜡笔画下来。”前后情节通过画面有了呼应。诸如此类的精彩改动不胜枚举。总之那些小小的建议,都在心远的妙笔下生了花。

除此之外,心远还在画面中藏了一些或许只有小孩才能发现的细节,因为她觉得,这个小女孩那么喜欢做小孩,世界在她的眼里一定是丰富多彩且趣味十足的。心远说,她期望小朋友能够从图像中“读”到这些发生在文本之外的有趣故事,毕竟阅读本就应是一件充满乐趣的事。

在多次尝试中求最优解

做书的过程中遇见一道关卡,就像解一道难解的数学题,要经过反复推算才可能得出答案。心远总是感慨:“做书真是繁琐啊!”这样的“繁琐”贯穿于做书的每一个环节。

创作前期的“繁琐”,让她有了一个意想不到的“收获”:再也不画小女孩了!心远将“小女孩”视为这本书的“大BOSS”,让她遇到了前所未有的挑战。心远说,她本人的性格其实不是“小女孩”,而是“小男孩”。所以,她即便画了将近100个小女孩,都找不准自己心中理想的感觉。后来她试着去掉轮廓,那个充满活力的小女孩才渐渐有了雏形。画家笔下的角色往往或多或少会带有本人的影子,这个小女孩看起来确实一点也不“小女孩”。心远用暖橘色赋予小女孩满满的活力,让这个小家伙从家里走向野外,去冒险,去闯荡世界,散发着一种肆意生长的蓬勃生命力。

此外,还有对于风格的探索。心远在绘制色稿之前,整理了一个视觉意向版。她以平时试验的小稿及其他作品的案例为参考,传达出她想追求的质朴、自由之感。绘制色稿的过程无疑又是在挣扎中上下求索,好在求出了一个满意的结果。画面融合了水彩、彩铅、蜡笔、拼贴等技法,既散发着古典气质,又不时流露出孩童般的调皮与可爱。我尤其喜爱她在其中运用的剪纸元素,带有一种儿童手工剪纸的稚拙韵味。

心远交稿的时候,感觉她大大地松了一口气。但实际上,这本书在出版之前一直都在改、改、改!

稿件送审时,出版社的审稿老师觉得卖冰激凌的老爷爷面部轮廓看起来有些怪异,担心出版后收到家长的投诉,便建议我们把老爷爷的脸改得亲切和善一些。于是心远不得不给老爷爷进行“修容手术”,从露出的两只眼睛改为一只眼睛,再到额头小一点、鼻子挺一点、下巴收一点……最后心远灵机一动,冒出一个想法:干脆让老爷爷别睁眼,改成闭着眼睛吧。没想到,眼睛一闭,万事大吉,“闭眼版”竟顺利通过。

出蓝纸之前,谁也没想到,环衬竟成了还在调整的部分。或许很多读者都不大在意环衬,在阅读时常常略过,但其实环衬也是“叙事”的一部分,常常传达着一些关键信息。松居直先生讲过:“讲究环衬才是真正的做书。”考虑到这本书的整体颜色多以鹅黄色、黄绿色及橙色等温暖明亮的颜色为主,心远便设想用深色设计的环衬来平衡整本书的色调。然而,一直未能找到理想的处理方式。从尝试两种单色叠加,到简化为单一的颜色,都感觉环衬与内文似乎难以建立联系。

后来在与心远的讨论中,我们突然想到或许可以叠加一层“纸飞机”的格纹纸试试看。如此一来,环衬由不同纹理及颜色的纸张叠加而成,也与扉页出现的纸飞机与旧纸张产生关联。心远尝试后,发现效果还不错,于是环衬的设计就此确定下来。书出版后,我发现一位小红书博主竟然注意到了格纹纸与纸飞机的关联,还有小朋友在环衬页的格子纸上玩“五子棋”,这种意外发现实在令人惊喜。由此可见,任何时候都不能低估读者的鉴赏能力。

做书的“繁琐”在后期编辑过程中依旧无处不在。这本书的翻译特邀业内资深书评人陈赛老师担纲,她的译文富有诗意,明快自然。对于这部经典名作,我们不敢随意删改,而是通过相互诵读译文、感受韵味的方式对文字进行润色。除译文外,版式也历经多次调整。仅字体一项,我们就尝试了不下6种,最终选定了气质文雅的悠宋。对于一句具有引导性的语句应置于页面何处,我们也展开了多次讨论,最终决定将其放在画面右侧。鉴于读者的阅读视线是从左到右的,这样的位置能起到“刺激翻页”的作用。在选纸及印刷方面,为挑选出合适的纸张,印制老师选了5种纸,让印厂帮我们上机试色。当我在夜里9点多拿到印厂师傅送来的试色样,“五一”假期边骑车边与心远电话沟通颜色问题时,我竟在这令人苦恼的“繁琐”中莫名体会到了幸福与满足。或许,这便是做书人特有的“疯感”。

把握时间及时“交卷”

《我喜欢做个小孩》描绘了“做小孩”时的欢乐时光,呈现了大人与孩子之间的温情对话,是大人对童年岁月的深情回望,更是内心充盈的孩子表达自我的豪情宣言。我们想,这不正是送给孩子以及曾是孩子的大人最好的礼物吗?于是在心远、奇想国与浙江少年儿童出版社(简称“浙少社”)的共同努力下,这本书赶在“六一”儿童节前如期面世。奇想国市场部的营销同事刚刚忙完布兰登·文策尔的来华活动,便马不停蹄地投身于这本书的营销计划和宣发活动中。

5月中旬,市场部精心策划了一场“《我喜欢做个小孩》六一特别阅读派对”,面向绘本馆、阅读推广人、书店等招募故事讲读人,得到70多家机构的积极响应。

5月29日(周四)晚,奇想国直播间特别举办了一场“总编与国际大奖插画师的创作‘坦白局’”,黄老师与心远围绕图画书创作展开对谈,为新书进行预热。

6月1日儿童节当天,《我喜欢做个小孩》新书首发活动在杭州图书馆少儿分馆举办,心远、黄老师以及浙少社副总编辑楼倩、分社社长龚小萍、编辑室主任白云亲临现场,与小朋友们一同欢庆“六一”。

6月2日,心远在上海闵行城市书房为30多个小朋友分享了这本新书。

6月8日,应言长文化负责人谢逢蓓老师的邀请,心远为50位热爱图画书的大朋友进行了一场《我喜欢做个小孩》的创作分享,并与谢老师、资深编辑及图画书研究专家费嘉老师展开了一场深入对谈。

在此期间,所有营销物料均及时跟进。除了创作手记、新书推文的推送外,“95后”新媒体营销小伙伴发挥奇思妙想,针对“你喜欢做大人还是喜欢做小孩”这一问题,分别对小朋友和大人进行了两次随机采访。同时,她还动员全办公室同事献声,于“六一”当天发布了“祝福版”动画视频。因为《我喜欢做个小孩》,今年的“六一”儿童节仿佛格外漫长。在这一系列营销举措的推动下,这本书收获了一些不错的反响。尽管它不如那些“大爆”的图书那般轰动,但在当前举步维艰的市场环境中,也算是稳扎稳打地迈出了第一步。

还有一个好消息,版权部同事告知我们,夏洛特·佐罗托信托基金会看过心远创作的这个版本后,认为十分出色,并期望将该版本分享给其他国家的出版社以进行版权推介。这份认可,不仅是对这本书的肯定,更是对以心远为代表的中国新生代原创力量的嘉许。

写在最后:

不久前,心远和我聊天时半开玩笑地说:“画这本书,我挤出了我全部温和的一面。”我觉得不止如此。我和心远都秉持一个观点,即图画书不应有年龄限制,大人同样可以阅读图画书,而心远在她的创作中切实践行了这一理念。当她开始突破文本设定的空间,尝试将对话双方从母女关系拓展至大人与儿时的自己时,这本书便承载了她作为创作者最诚挚的祝愿——无论你是小孩还是大人,愿你都能乐在当下,无惧未来。

*本文图片由作者提供

(本文编辑:杨志敏)